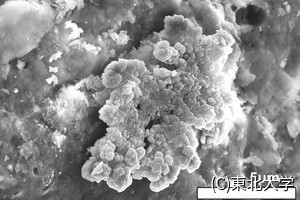

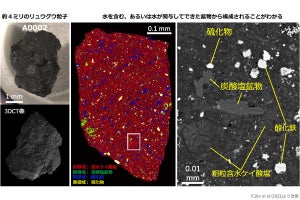

Q粒子の細粒含水ケイ酸塩の元素組成は、1μm程度の領域で平均すると、含水ケイ酸塩と硫化鉄の混合組成として説明され、これはリュウグウ試料の含水ケイ酸塩に硫化鉄微粒子が多く含まれるという事実とよく合うことがわかったとする。

それに対して、CIを同一手法で分析すると、含水ケイ酸塩鉱物の1μm程度の領域における平均元素組成が、含水ケイ酸塩と硫化鉄の混合ではなく、含水ケイ酸塩に対し、鉄に富む成分と硫黄やカルシウムに富む成分が加わったような組成を示すことが確認された。これらの成分は、CIには存在し、リュウグウ試料には存在しない、含水の酸化鉄(鉄に富む成分)や硫酸塩(硫黄やカルシウムに富む成分)に対応することが考えられるとする。

含水の酸化鉄や硫酸塩は、CIが地上に落下した後に、地球上で作られた風化鉱物であると、リュウグウ試料の分析からも判断されている。それらを含まないQ粒子はCIではなく、リュウグウ粒子であると結論づけられた。

Q粒子がなぜその位置にあったのかは、「はやぶさ2」がリュウグウを離れて地球に帰還する前に、サンプルキャッチャへのサンプル導入部を、コンテナ格納のために引き抜いたときに、一緒に外に飛び出した粒子と推測され、コンテナのフタを閉める際に、コンテナ本体との隙間に挟まれ、そのまま地球に帰還したものと結論づけられた。

「はやぶさ2」サンプラーがリュウグウ表面で予定通りに動作し、粒子を合計5gほど採取できたため、こぼれ出す粒子も多かったことが考えられるという。このような粒子は、コンテナ封止面の密封性に影響を与える可能性もあり、「はやぶさ2」サンプラーチームは最近になって発表された、コンテナ内のガス成分分析に関する結果の解釈にも使えるものと考えていると説明している。

また、今回の知見は今後検討されるMMXなどのサンプルリターンミッションにおいて、サンプル収納コンテナの封止性能を含むサンプル採取機構設計の検討に活かされるものともしている。