CsPbBr3/Cs4PbBr6は、97%以上という高い発光効率が報告されていることに加え、安定な構造で周囲を囲まれているため、大気暴露や光励起で劣化しやすいというハロゲン化金属ペロブスカイトの弱点を克服できる点が優れている。これにより光学冷却の実験的検証や実際のデバイス開発が容易になることが期待されるという。

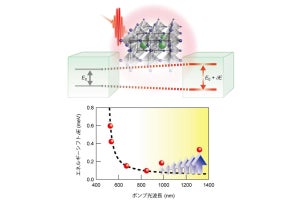

今回の研究では、CsPbBr3/Cs4PbBr6が継続的な光照射に対して安定であることを示すことを確認した後、実際に高効率なアンチストークス発光の観測が行われ、そこから光学冷却に必要な発光量子効率が97%と見積もられた。これまでに報告されているCsPbBr3/Cs4PbBr6の発光量子効率が97%以上であることを考えると、原理的にはこの材料で半導体光学冷却の実現が可能だということになるという。

また、低温での測定から、70K(-203℃)でアンチストークス発光の観測にも成功したという。この温度は、希土類系での光学冷却における最低到達温度の90Kよりもさらに低く、発光効率さえ十分に高ければ、これまでより低温への光学冷却が実現する可能性があると研究チームでは説明する。

-

CsPbBr3/Cs4PbBr6の絶対温度220K、140K、70Kにおける発光スペクトル。低エネルギー(青)と高エネルギーで励起した場合でも、発光スペクトルの形状はほとんど変わらない。70Kで2.325eVで光励起した場合、励起光よりも高エネルギー側に発光ピークがあり、アンチストークス発光が生じている (出所:千葉大プレスリリースPDF)

さらに電子-フォノン相互作用の強さが定量的に調べられ、高効率なアンチストークス発光をもたらすメカニズムについての議論が行われたところ、同発光には大きな電子-フォノン相互作用が必要だが、逆にその相互作用が大きすぎると、電子は結晶格子を大きく歪めることでエネルギーを失い、同発光が起きにくくなってしまい、CsPbBr3/Cs4PbBr6は電子-フォノン相互作用の大きさが絶妙であり、光学冷却に有望な材料系であることが示されたとする。

なお、実用的な光学冷却を目指すには、Cs4PbBr6中に埋め込まれているCsPbBr3ナノ構造の割合を高くすることが必要だという。そのためには、複合ナノ構造の形成過程を明らかにすることが今後の課題となるとしているほか、結晶品質の向上や発光メカニズムの解明を通して、発光効率をより100%に近づけることも重要だとしている。

半導体光学冷却が実現されれば、冷媒やコンプレッサーを使わない「無振動無冷媒」冷却が実現できるほか、熱を光に変換して輸送するような新しいエネルギー利用も期待できるとする。そのため今後は、実際に半導体光学冷却の実現に挑むとともに、ユニークな応用の可能性も探っていきたいと考えているとしている。