東京大学 生産技術研究所(東大生研)は11月2日、界面活性剤の二分子膜が水中で形成する玉ねぎ状の多重膜構造である「オニオン構造」の内部に隠れた直線状の欠陥を発見したと発表した。

同成果は、東大 教養学部の伊崎義理学部生(研究当時)、東大 生産技術研究所の田中肇教授(現・東大名誉教授/東大 先端科学技術研究センター シニアプログラムアドバイザー)、同・栗田玲特任助教(現・東京都立大学教授)らの研究チームによるもの。詳細は、物理学を題材にした学術誌「Physical Review Research」に掲載された。

水になじみやすい親水性部と、油になじみやすい疎水性部の両方を持つことから、界面活性剤は洗剤として用いられている。界面活性剤は水中では親水部だけが水と接触しようとするので、疎水部を内側に丸め込んだ球状の二分子膜を自発的に形成する傾向を持つ。

このような界面活性剤の二分子膜は、ある条件下で、それらが周期的に並び層状構造を形成した「ラメラ相」や、ランダムで等方的な構造を持つ「スポンジ相」など、多様な高次構造を形成することがあるという。

ラメラ相は玉ねぎ状に組織化し、その結果としてオニオン構造が形成される。オニオン構造は、界面活性剤に加え、生体膜などのソフトマテリアルから炭素などのハードマテリアルに至るまで、さまざまな物質で広く観察されている。オニオン構造の外形は完全な球体であり、あたかも点対称で継ぎ目のない内部構造を持っているかのように見えることから、オニオンの内部と外部は隔絶されていると考えられてきた。

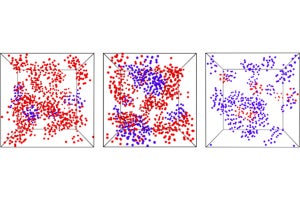

そこで研究チームは今回、スポンジ相からオニオン構造が形成される過程の詳細な観察を行うことにしたという。その過程で、オニオン構造が試料セルのガラス表面に形成されたラメラ相と合体する際に観察することが可能な、特異な現象を発見したという。

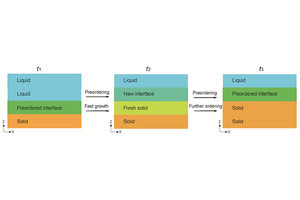

オニオン構造は、ラメラ相が球殻に閉じ込められた構造をしている。つまり、基本的にはラメラ相の一種であるため、平面的なラメラ相と接触すると、球殻内に無理やり閉じ込められた窮屈な状態からより安定な構造に遷移しようとする。そしてラメラ相との融合・合体の際、まずオニオン構造の表面部分だけが、ラメラ相の上に広がろうとし、一見閉じた構造に見えるオニオン構造の表面部分が中心部分からはがされ、その部分だけがラメラ相の上に広がり合体する様子が観察されたとする。

この過程で、オニオン構造は、表面層と中心の球状の部分に分離され、その後、球状の部分が再び平坦なラメラ相と接触すると、表面部分がはがされるという過程が繰り返される。実際にこの過程が複数回繰り返されることで、最終的にはオニオン構造は完全に平坦なラメラ相に吸収されることになるとした。

-

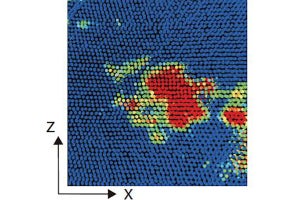

球形のオニオン構造が写真の面内方向に広がっているラメラ相と接触してから、力学的な不安定性が生じ、その表面層が脱皮してラメラ相と融合するまでの過程(上画像の状態を下方から観察した様子)。スケールバーは、200μmに対応 (出所:東大Webサイト)

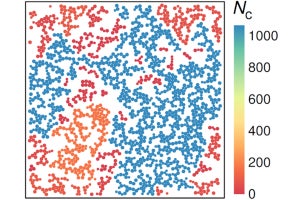

この過程から、オニオン構造にはその形成時に生まれた直線状の欠陥構造が存在し、平坦なラメラ相との接触による変形により力学的な力がかかり、その結果、欠陥構造から球殻が開き、脱皮するような形で、オニオン構造の表面層が内部の球殻から引きはがされることが明らかとなった。実際に、脱皮の前にオニオン構造の表面層に力学的な不安定性を示唆する特異なパターンが確認されたという。

研究チームでは、今回の発見について、オニオンの内部構造の理解にとどまらず、医薬品分野をはじめとするオニオン構造のさまざまな応用への波及効果が期待される成果としている。