産業技術総合研究所(産総研)、総合科学研究機構、J-PARCセンターの3者は、鉄系磁性高温超伝導体「EuRbFe4As4」の超伝導と、希土類元素「ユーロピウム(Eu)」の磁性が共存する磁性超伝導体において、磁束量子の向きによってスピンの向きが決まる現象を発見し、これを利用したスピン配列の制御に成功したと発表した。

同成果は、産総研 電子光基礎技術研究部門 超伝導エレクトロニクスグループの石田茂之 主任研究員、同・伊豫彰 上級主任研究員、同・永崎洋 首席研究員を中心に、総合科学研究機構、オーストリア・ウィーン工科大学、イムラ・ジャパンも加わった国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載される予定だという。

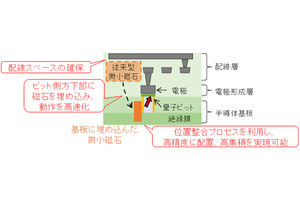

量子コンピュータを実現する技術の1つとして、超伝導量子ビットを演算子として利用する超伝導量子回路が注目されている。また、メモリなどは磁性(スピン)を利用した量子技術が先行しているものの、超伝導量子回路では確立されていないことから、もし超伝導材料で磁性を利用することができれば、超伝導メモリを創出できる可能性があり、量子コンピュータの性能向上や、既存のメモリにはない新機能の創出につながることが期待されているという。

しかし、超伝導と磁性は互いに競合する性質を持つことから、同じ物質の中で共存し、どちらも機能することは非常に難しいとされている。ただし、ごくわずかではあるが、超伝導と磁性が共存する「磁性超伝導体」も存在することが知られており、実現はできることも分かっている。

これまでの磁性超伝導体は、臨界温度が絶対温度1K以下のものがほとんどで、臨界温度が10K級のものもあるものの、1T未満の弱い磁場が印加されるだけで、超伝導性を失ってしまうものしか報告されていなかったという。こうした背景から、産総研とイムラ・ジャパンはこれまで、より高い臨界温度を持つ新高温超伝導体の研究開発を共同で進めてきたという。

その研究成果の1つとして2016年に報告されたのが、ユーロピウム(Eu)を含む鉄系磁性高温超伝導体「EuRbFe4As4」で、37K(約-236℃)の臨界温度を有するとともに、15K(約-258℃)以下でEuの磁性が共存する磁性高温超伝導体であるという特性を有しているという。

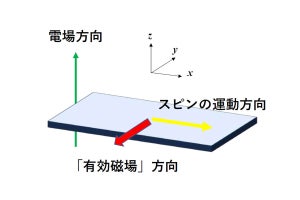

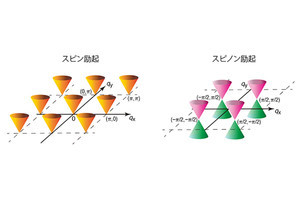

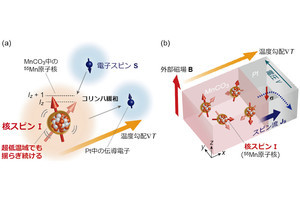

今回の研究では、EuRbFe4As4の超伝導と磁性の共存状態における物性を詳細に調査。その結果、EuRbFe4As4は超伝導を担うFeAs層と磁性を担うEu層が積層した結晶構造を有しており、各Eu層ではスピンの向きがそろった強磁性配列で、そのスピンの向きが90度ずつ回転しながら積層するらせん状(らせん磁性)になっていること、らせん磁性では全体としては内部磁場が打ち消されるため、比較的超伝導と共存しやすいが、外部磁場を印加すると超伝導体内部に磁束量子が侵入し、Euのスピンはらせん磁性から強磁性に再配列されることが判明したという。

従来は、この状態から外部磁場をゼロに戻せば、超伝導と相性のよい元のらせん磁性に再配列するものと考えられていたが、この磁束量子によりスピンが強磁性配列されているという結果は、本来は超伝導と相性が悪いはずの強磁性配列が、超伝導が作り出す磁束量子によって逆に安定化されるという新たな現象であるとする。

さらに、この現象を利用することで磁束量子を用いてスピンの向きを制御できると考察。超伝導体内の磁束の分布は、超伝導体に外部磁場を適切に印加することで制御することが可能であり、スピンの向きは磁束量子の向きで決まるので、上向き(下向き)磁束量子の分布する領域ではスピンは上向き(下向き)の強磁性配列となり、その境界領域では磁束量子がないため元のらせん磁性を取ることになる。また、各領域の幅と位置は外部磁場の印加プロセスと強さによって決まるという。こうした状態は外部磁場を取り去っても保たれるため、任意のスピン配列を有する超伝導体が実現できることとなり、スピン配列の制御も可能となるという。

このようなモデルを用いて、EuRbFe4As4の試料内部の磁束量子とスピンの向きと分布で決まる磁化の外部磁場に対する応答を計算したほか、実際に磁化を測定したところ、実験結果とモデル計算がよく一致することが確認されたという。これは、磁性超伝導体内のスピン配列が磁束量子の向きと配置によって制御されることを示しているという。

なお研究チームによると今回の成果は、メモリ機能などに応用できる可能性があり、高速・低消費電力が期待されるオール超伝導回路デバイスの実現に向けた要素技術につながることが期待されるとしている。

また、今後は、今回発見した現象のメカニズムの解明に向け、より詳細な実験を実施するとともに理論の構築を行うとしているほか、超伝導デバイスへの応用に向けて、磁束量子の向きと位置の精密制御といった要素技術開発を目指すとしている。