京都大学(京大)は8月20日、「泳ぐ水滴」の観測実験と理論的な考察を行い、水滴サイズが大きくなるにつれて直線的な泳ぎをやめて、ふらふらとさまよい始めることを明らかにしたと発表した。

同成果は、京大 理学研究科の須田沙織大学院生(研究当時)、同・市川正敏講師、慶應義塾大学の須田智晴日本学術振興会特別研究員、独・マックスプランク研究所HFSPの大村拓也研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会発行の学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

体内の免疫系の細胞や精子、そのほか数え切れない細菌など、肉眼では見えないミクロサイズながらも能動的に動くことが可能な細胞は身の回りだけでも数多く存在している。その動き方はまちまちで、真っ直ぐに進むものもあれば、ふらふらとするものもあるなど、実に多種多様であることが知られている。

そのため、その動きの決める要素はいくつも存在すると考えられ、細胞の形、駆動力の異方性、エサの感知による方向転換、内部の化学反応の自発的な対称性の破れなど、さまざまな視点からのアプローチによる研究が行われている。

自ら遊泳する物体の性質を調べるシンプルなモデル系として、細胞や微生物と同程度の大きさを持ち、化学的な仕組みによって自ら泳ぐ(水面上を移動する)システムが複数ある。今回の研究では、その1つである、界面活性剤を溶かした油の中に水滴を導入した系が着目された。

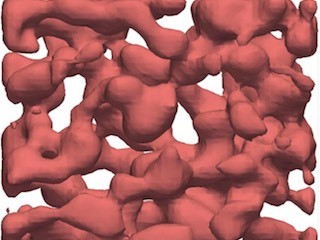

水と油の境界の界面活性剤濃度に不均一があると界面張力に差が生じ、釣り合いの破れた張力は流体を引っ張って物質移動を引き起こす。この流体の移動(対流)である「マランゴニ対流」を駆動力にして、水滴はまるで生き物のようにひとりでに遊泳を始めることが知られている。基本的には直進運動を示すが、条件によっては多様な運動を見せることが分かっているものの、その多様な運動の理由やメカニズムはよくわかっていなかったという。

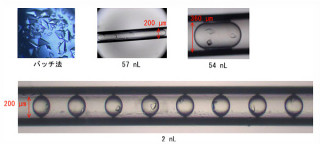

今回の研究では、純水の水滴、油、界面活性剤からなるシンプルな系の自己遊泳の観察を実施したところ、水滴サイズを精密に制御しつつ顕微鏡観察することで、水滴を大きくすると直進運動からふらふらと曲がりながら動く運動へと変化することが見出された。

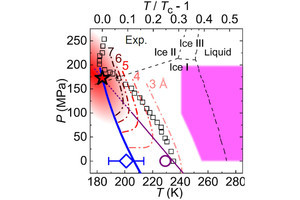

この変化の原因を探るため、対流を測定する粒子画像流速測定法を用いて、動きの変化が起きる半径100μm付近にある水滴の内部対流パターンを計測。その結果、内部対流の「双極子成分」と「四極子成分」の角度差が、水滴の運動方向の変化と系統的に相関していることが判明したという。

また、運動方向の変化のメカニズムの解明に向け、流体力学的なモデル作成を実施。理論的に導かれる安定性や予想される挙動を実験条件と比較して検討が行われた結果、実験の時間スケールにおいて、大きな水滴では安定性が一部変化し、外力やゆらぎに対して進行方向の変化が小さい水滴に比べて大きく応答することが判明したとする。

研究チームによると、今回の研究で提案されたメカニズムは、油中水滴という非常にシンプルな系で得られたものであり、条件が揃えば同様の現象が普遍的に現れるとする。特に、原形質流動で動く、細胞などの複雑な「液滴」の自発的な運動にも、同様のメカニズムが潜んでいることが示唆されるという。

また物理学的な観点では、自己駆動する液滴における運動様相の多様化にあたることから、相分離や非平衡状態で見られるダイナミクスの理解にも寄与することが期待されるとしている。