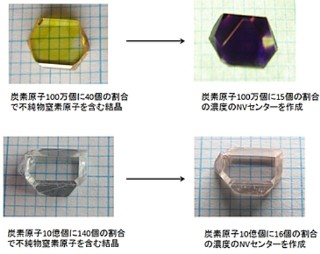

京都大学は1月13日、新たな独自アルゴリズムを用いることで、リンドープn型ダイヤモンド中のNV中心量子センサによる磁場計測における、単一NV(窒素-空孔)中心を用いた量子センサとして、従来の約100倍となる7桁程度のダイナミックレンジを達成したと発表した。

同成果は、京大 化学研究所の水落憲和教授、同・E. D. Herbschleb特定助教、産業技術総合研究所の加藤宙光主任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

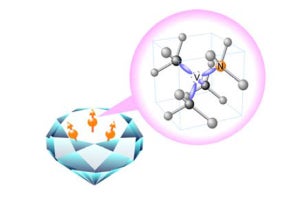

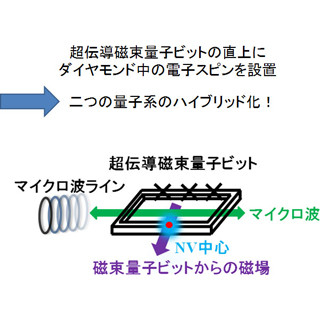

近年、超高感度センサや量子情報素子応用の観点から、ダイヤモンド中のNV中心が注目されている。特筆すべき点としては、室温で1個(単一)のNV中心が有するスピンを観測できることがひとつ。さらに他材料に比べ、室温でも際立って長い「スピンコヒーレンス時間(T2)」を有する点も挙げられている。

-

(a)ダイヤモンド中のNV(窒素-空孔)中心の構造のイメージ。(b)今回の手法による測定結果(青点)と、既存の手法の結果(緑点)の比較図。縦軸は感度、横軸は測定範囲。ここでの感度は、単位時間あたりに検出できる最小磁場と等価である。既存の手法では測定範囲を広げると感度が悪くなるが、今回の手法では範囲を広げても感度が維持されているのがわかる (出所:京大プレスリリースPDF)

ちなみにスピンコヒーレンス時間(T2)とは、スピンを用いることで0と1の量子的な重ね合わせ状態を実現することが可能だが、その重ね合わせ状態が1/e(eは自然対数の底で、約0.37)の大きさに小さくなるまでの時間のことをいう。

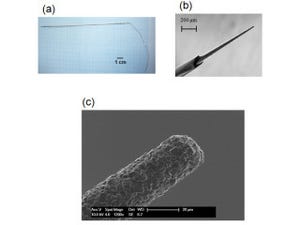

またセンサの観点からは磁場、電場、温度、圧力などの高感度センサとしての応用が期待され、また1個1個を観測できる点から、ナノメートルレベルでの高空間分解能も実現できるという。そのため、NV中心による量子センサは高空間分解能、かつ高感度を要求される細胞内計測、タンパク質の構造解析などの生命科学分野や、微細なデバイス評価装置用センサなどへの応用が期待されている。

なお、センサ感度は一度に計測するNV中心の数を増やすと空間分解能は悪くなってしまうものの、さらに感度を飛躍的に高めることができるという。原理的には、液体ヘリウムを用いないと動作できない超伝導量子干渉計の感度のフェムトテスラレベル、気相中のガスを用いた光ポンピング磁力計の感度(フェムトテスラレベル)に、固体でありながら室温でも到達することが期待できるとしている。そのため、心磁計、脳磁計などの医療機器を含め、高い感度が要求される分野においても、幅広い応用が期待されているのである。

また超伝導量子干渉計や光ポンピング磁力計などの高感度なセンサでは、ダイナミックレンジが狭いため、磁気シールドされた環境下で使用されている。なおダイナミックレンジとは、一般には、識別可能な信号の最小値と最大値の比率として用いられる値だ(ただしここでは、感度=単位時間あたりに検出できる最小磁場に対する検出可能な最大磁場範囲の比率として用いられている)。

NV中心を用いたセンサは非常に高感度な量子センサで、かつ広いダイナミックレンジを有するのが特徴となっている。しかし従来の手法では、高感度化とダイナミックレンジのワイド化を両立することに難点があった。

その理由は、スピンコヒーレンスが磁場を感じて回転するという仕組みにある。スピンコヒーレンスが回転した角度から磁場の大きさがわかるのだが、1周以上してしまった場合、何回転したかの判別ができないためである。感度を下げれば限界を上げられることにはなるが、それでは高感度なセンサとして本末転倒となってしまう。感度を上げればすぐに1周してしまい、1周しないようにするには感度を下げる必要があるという、トレードオフの関係があるのだ。

-

(a)スピンコヒーレンスが磁場を感じて回転しているイメージ。NV中心は電子スピンを有しており(図中赤色の矢印)、0と1の重ね合わせ状態を実現することが可能だ。これが磁場を感じると回転し、その回転した角度から磁場の大きさがわかる仕組みである。しかし1周以上回転してしまうと、何回転したのかは区別できない。これが測定範囲に限界がある理由だ。(b)(a)に示された回転を周期的な強度(縦軸)として、磁場(横軸)に対して表した図。1周分が磁場を決められる範囲(Bperiod)で、観測点(青×印)の傾きが感度に対応。傾きが急であるほど感度がよくなる。Bperiodを広げれば限界を上げられるように見えるが、ただ単純に広げただけだと、観測点の傾きが緩やかになって磁場感度は悪くなってしまう (出所:京大プレスリリースPDF)

そうした中、今回開発されたのが、スピンコヒーレンスを測定するためのハーンエコー法で用いるパルスを発する間隔(時間)の異なったパルス系列を組み合わせて用いることで、感度をあまり損なわずに測定範囲を拡大するという手法だ。

そこでポイントとなってくるのが、高感度を維持しつつ測定範囲を広げるのに最適なパルス間隔の組み合わせをどのようにするかという点だ。その組み合わせを導き出すため、共同研究チームはベイズ推定によるアルゴリズムによって最適化を実施。NV中心の高い感度を維持しつつ、交流磁場のダイナミックレンジを広げることに挑んだのである。そしてその組み合わせを導き出し、NV中心の高い感度を維持しつつ、室温における単一NV中心において、7桁程度のダイナミックレンジを実現。この値は、これまでの低温における最高報告値よりも2桁も広い値である。

また、パルス間隔の異なるパルス系列を組み合わせた計測の研究において、これまで測定時間(T)に対する感度の依存性が、古典的な限界である依存性「1/(T)の0.5乗」を超えるように見られる結果も報告されており、学術的な関心が持たれていたという。しかし、共同研究チームは今回、その現象についてシミュレーションを実施し、感度はパルス間隔による最高感度を超えないことを示したとしたのである。

今回の研究では1個のNV中心が用いられたが、NV中心の数を増やしたNV中心集団の計測ではさらなる高感度化とダイナミックレンジのワイド化を実現できるという。ほかの中間層伝導量子干渉計や光ポンピング磁力計などの非常に感度の優れたセンサと比べても、計測範囲は桁違いに広いものとなるとする。

また今回の成果は、たとえば比較的大きな磁場も混在するような環境下でも、微小な磁場を感度よく計測したい場合など、今後のダイヤモンド量子センサの応用環境をさらに広げるものとして期待されるという。

さらに、生命科学分野で期待される細胞内計測や構造解析などへの応用、および微細なデバイス評価装置用センサなどへの応用では、NV中心のスピンと測定対象物との間の相互作用の大きさが、それらの間の距離に大きく依存するため、ダイナミックレンジが広がることは、測定可能な空間領域を広げられることにもつながるとしている。