早稲田大学(早大)は12月24日、従来よりも低い500度以下の温度で、二酸化炭素(CO2)を一酸化炭素(CO)へ資源化できる新しい材料を発見したと発表した。

同成果は、早大 先進理工学研究科 修士1年の牧浦 淳一郎氏、早大 理工学術院の比護拓馬講師、同・関根泰教授らの研究チームによるもの。また共同研究として、ENEOSも参画している。詳細は、英国王立化学会誌「Chemical Science」に掲載された。

CO2は温室効果ガスの代表的な存在であり、現在、すでに大気中に存在する同物質を削減させること、そして自動車や工場などから排出される量を削減させることが世界的な喫緊の課題となっている。自動車の電動化などにより、今後排出されるCO2の排出量を減らす動きがある一方で、すでに大気中に存在するCO2に対しては回収して再生可能エネルギーを用いた資源化が期待されている。

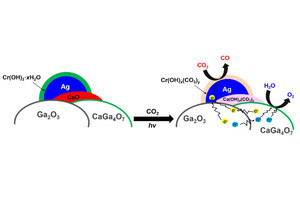

CO2を資源化する手法はこれまで数多く開発されているが、研究チームが今回開発した手法は、固体酸化物の酸化と還元を組み合わせることで、CO2を従来より低い温度で効率よくCOへと資源化するというものである。

なぜCO2をそのまま利用するのではなく、まずCOにしようとするのかというと、その理由はCOの方が利用範囲が広いためだ。COはCO2よりも化学エネルギーが多く、産業的には樹脂などの有用な化成品を得るための重要な原料となるからである。

酸素原子をひとつ取り除けば済む話のため、CO2からCOを作り出すのはとても容易に思える。しかし現実にはそう簡単ではない。CO2はとても安定した物質だからだ。そのため、これまでの多くの手法では酸素を取り除くのに多くのエネルギーを必要としてきたのである。

研究チームは今回、新たに発見した銅とインジウムの合金の酸化物「Cu-In2O3」を用いて「ケミカルルーピング」を利用した「逆水性ガスシフト」を実施。その結果、従来よりも低い500度において、10mmol/g/hという大きな速度でCO2を効率的に資源化することに成功した。

なおケミカルルーピングとは、酸化物などの表面で酸化反応と還元反応を繰り返すことにより、化学反応がそれぞれ独立して進む現象のこと。生成物を分離しやすく、混合して原料を流した場合に比べ効率よく反応できることが多いことが特徴だ。また逆水性ガスシフトとは、CO2の資源化方法のひとつ。CO2+H2→CO+H2Oという、CO2と水素からCO(と副産物の水)を作ることができる化学反応のことだ。

そしてさまざまな解析が行われた結果、Cu-In2O3上での反応は、Cu-In2O3とCu-In合金との間の酸化還元に由来することが明らかとなった。そして、高いCO2反応率の鍵となる要因は、合金中の酸化物イオンの高速移動によるものであることも確かめられた。この発見は、より低温で効果的なCO2の資源化を達成するための新たな道を拓くことが考えられるという。

今後研究チームは、共同研究を行っているENEOSとともに、サイクルを数多く重ねた際の特性などを検討し、より高い性能をより長く発揮し得るものに仕上げていくと予定とした。また将来的には、太陽熱と電解水素などを組み合わせることで、CO2の選択的・効率的な資源化が可能になるとしている。