京都大学(京大)、東京工業大学(東工大)、東京大学(東大)、筑波大学、大阪大学(阪大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、J-PARCセンター、科学技術振興機構(JST)の8者は11月24日、無機結晶の「原子空孔(欠損)」の配列パターン(方向と周期)を応力によって制御することに成功したと共同で発表した。

同成果は、京大 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の陰山洋連携主任研究者(兼工学研究科教授)、京大 工学研究科の高津浩特定講師、同・理学研究科の北川俊作助教、同・石田憲二教授、東工大 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所の山本隆文准教授(元・京都大学助教)、同・理学院の八島正知教授、東大大学院 理学系研究科の長谷川哲也教授、筑波大 数理物質系の関場大一郎講師、阪大大学院 理学研究科の越智正之助教、同・黒木和彦教授、KEK 物質構造科学研究所の大友季哉教授らと、物質・材料研究機構、分子科学研究所、米・ミシガン大学、米・国立標準技術研究所の研究者らを加えた国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

酸化物(セラミックス)は、身の回りのさまざまなところで機能性材料として使われている。例を挙げれば、永久磁石には鉄酸化物が、リチウムイオン電池にはコバルト酸化物が、高温超伝導物質には銅酸化物が使われているという具合だ。

こうした酸化物の結晶は、「…-金属-酸素-金属-酸素-…」の繰り返しで構成されている。この原子の並び方、つまり結晶構造こそが物質のさまざまな機能を決定づけることから、新しい構造を発見することは新しい機能性の獲得につながるのである。

しかし、これまでの無機化学では酸化物の特定の結晶構造を狙って作ることは難しかった。その理由は、一般的に酸化物は1000℃を超える高温で合成される(トップダウン型)ためで、制御が容易ではないからだ。

そこで国際共同研究チームが着目したのが、「低温トポケミカル反応」と「応力」である。低温トポケミカル反応とは、室温から500℃程度までの温度において起こる反応で、一般的な1000℃以上での合成と比べて温和な条件での反応であるという環境調和性が特徴だ。それとともに、高温の反応では決して得られない物質(準安定物質)を得られるため、近年注目が集まっている。一方の応力とは、物質に外部から与えられる力のことで、磁性や電子伝導など、主に物質の機能を変化させるために幅広く用いられている。

今回の研究では、このふたつの要素を組み合わせ、応力を与えながら低温トポケミカル反応を起こすという方法が採用され、3次元構造(ペロブスカイト構造)を持つストロンチウム(Sr)とバナジウム(V)の酸化物「SrVO3」が用いられた。

まず、SrVO3の薄膜結晶が格子定数(原子間の長さや角度により決まる結晶格子の大きさと形を決める値のこと)の異なるさまざまな基板の上で成長させるところからスタート。SrVO3は基板結晶のサイズ(格子定数)に合わせて成長していくが、このことは同酸化物が基板から応力を受けていることを意味するという。

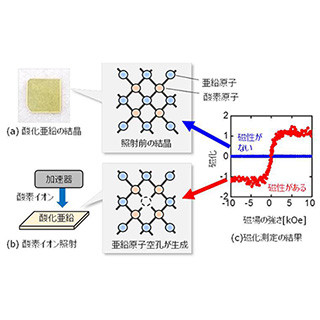

このようにして得られたさまざまな応力を受けたSrVO3薄膜と(応力ゼロに相当する)粉末試料に対し、トポケミカル反応(具体的には酸素の一部を窒素に置換する反応)が試みられた。その結果、SrVO3粉末試料については、窒素の一部置換とともに、(111)と呼ばれる面に位置する酸素が周期的に抜けた構造が得られたという。

しかし、ここで予想していなかったというのが、圧縮応力を与える格子定数が小さな基板(たとえば、ランタンとアルミニウムの酸化物の「LaAlO3」)を用いた場合には、酸素空孔が表れる方向が(112)面へと変化したことだとする。なお、(原子)空孔とは、原子が整然と並ぶ結晶構造において、本来ならあるべき原子があるべき場所に存在しないためにできる空間のことだ。

さらに、引っ張り応力を与える格子定数が大きな基板(たとえば、ストロンチウムとチタンの酸化物「SrTiO3」)を用いた場合、酸素空孔面の方向は(111)面のままだったが、その周期が5~6倍に変化することが見出されたとした。これらの結果は、応力によって結晶構造が制御されたことを意味するという。

得られた物質の電子状態の分析が実施され、その結果、酸素欠損面が絶縁層となり、その間に存在する電子を2次元空間に閉じ込めていることが判明。つまり、酸素欠損面の方向ご周期の制御により、さまざまな2次元金属状態を作り出せることが明らかとなったのである。

応力が与える歪みエネルギーのスケールは、数千℃におよぶほど大きいという。この事実は、通常は不安定で決して生成しない構造であったとしても、応力によって安定化させ得ることを意味しているとする。

今回の研究では、物質のエネルギーランドスケープ(取り得るすべての構造のエネルギーを描いたもの)を応力によって大胆にコントロールすることで、望んだ構造を取り出したことになるという。今回の手法は、ほかの酸化物にも容易に適用可能であることから、今後、エネルギーランドスケープに立脚した酸化物の反応性業法として、幅広く利用されることが期待できるとしている。

機械学習や情報技術の発展により、物質科学でもさまざまな構造のエネルギー計算をすることが可能となったとする。しかし、元素の種類や比率、温度、圧力、ガス雰囲気などをパラメータとする従来型の無機合成を続ける限り、狭いエネルギー範囲において安定な物質しか取り出せないという。

それに対し、応力が与える巨大な歪みエネルギーを利用すれば、不安定な物質の安定化や、その逆となる安定な物質の不安定化を大胆にかつ合理的に行うことができる。つまり、ランドスケープを大きく制御できるようになるため、結果的に取り出せる物質が大幅に拡張されることになるとした。

今回の研究成果と機械学習や情報技術との併用によって、設計不可能と考えられていた無機物質合成の状況が一変するだけでなく、オンデマンド型の機能開発が可能となり、磁性・イオン伝導・超伝導・触媒など、さまざまな機能を目指した物質開発が期待されるとしている。