無線・有線どちらも圧倒的なサウンド

WH-1000XM4のサウンドは、昨今のサウンドエンジニアリングの傾向に合わせて情報量がアップし、密度も濃くなったように感じます。1000Xシリーズが搭載してきた専用設計40mm HDドライバーユニットの特性を十二分に引き出しつつ、ノイズキャンセリングやDSEE Extremeによるアップコンバート機能、無線・有線接続による再生対応などを実現しながら、ユーザーがどんなリスニングスタイルを採ってもブレない、安定感あふれる高音質サウンドを楽しませてくれるところはさすが1000Xシリーズです。

まず、Googleのスマートフォン「Pixel 4a」にWH-1000XM4を接続してLDAC再生を試しました。

渡辺美里のアルバム「Harvest」から『BIG WAVE やってきた』を聴くと、活き活きとしたボーカルを取り巻く軽快なパーカッション、悠々とうたうサキソフォン、響きの豊かなエレキギターの音色を鮮やかに蘇らせます。この曲についてはM3よりも、M4は特に低音の切れ味が鋭さを増しているように感じられました。楽曲がリリースされた当時、CDとコンポで繰り返し聴いていたお気に入りの曲に、想像以上に複雑なアレンジが加えられていたことを発見できたり、ハイレゾ再生の醍醐味を存分に引き出してくれるヘッドホンです。

M4では、Headphones Connectアプリに搭載されているイコライザーが、96kHz/24bitのハイレゾ楽曲のワイヤレス再生時(LDAC接続時)にも使えるようになりました。音楽を聴く環境に合わせてイコライザーを切り換えると、よりリスニングの視野が広がると思います。

DSEE Extremeの効果は、iPhone 11 ProにM4を接続して、Spotifyで配信されている岡村靖幸の楽曲『少年サタデー』を聴いて確認しました。

DSEE Extremeをオンにするとベースラインに粘り気が生まれ、ドラムスのリズムが軽やかに躍動するエネルギッシュなサウンドになります。ボーカルの輪郭にも立体感が加わって聴きやすくなりました。従来のM3のDSEE HXの効果と聴き比べてみましたが、高域の丸み、中低域のスムーズな立ち上がりにAI処理が効いているように感じます。結果として音楽としての一体感が高まり、グルーヴにも厚みが増しています。

付属ケーブルによる有線接続時のハイレゾ再生は、Astell&Kernのポータブルプレーヤー「A&norma SR15」につないでチェックしました。こちらはもう、いまさら多くを語る必要もないかと思います。

1000Xシリーズとして4代目のヘッドホンに、ソニーが積み重ねてきたハイレゾ対応ヘッドホンのノウハウがすべて惜しみなく注ぎ込まれている、圧巻の高音質。クラシックのオーケストラ、ジャズのビッグバンド、打ち込み系のアニソンなど音数が多めなハイレゾ楽曲を聴いて「リッチな音楽に包まれる体験」をぜひ味わってください。女性ボーカルの艶っぽさも絶品! ノイキャンをオンにすると、音像が一段と近く迫ってくるノラ・ジョーンズの『The Nearness of You』がセクシーすぎて泣けます。

充実のスマート機能。Speak to Chatは慣れが必要

新機能の「Speak to Chat」はヘッドホンに内蔵するマイクがユーザーの発話を検知して、自動的に音楽再生を一時停止して外音取り込みモードに切り換える機能です。

事前に「Speak to Chat」をHeadphones Connectアプリでオンに設定して使います。オン/オフはヘッドホンの右側イヤーカップの側面を2本の指で長押しする操作で切り換えることもできます。発話の終了後、アプリで設定した一定の時間が経つと自動で元に戻ります。

ソニー1000Xシリーズのヘッドホンには、右側のイヤーカップのタッチセンサー全体を手のひらで覆い隠すような操作で、瞬時に外音取り込みモードに切り換える「クイックアテンションモード」が初代機(MDR-1000X)から搭載されています。今では同様の機能を搭載する他社の製品も増えてきたことから、ソニーが新たな視点でコミュニケーション機能を立ち上げて新機種に追加した点はとても興味深いと思います。

ただ、この「Speak to Chat」は使ってみると、ユーザーに「思い切りの良さ」を求める機能である感じがしました。まず、ヘッドホンを身に着けたまま話すと「自分も聞こえづらい」という先入観を打破することが必要です。そして、ヘッドホンを身に着けている人に対する「話しかけにくさ」を相手に感じさせない振る舞いができるかどうか。便利な機能であることは間違いありませんが、本人と会話の相手に「慣れ」が必要です。

やはり「とっさに話しかけられた場面」を想定して注意を喚起する機能も欲しくなってきます。例えば「自身の名前」であったり、家族から呼ばれている「おとうさん」などの愛称をアプリに登録して、そのトリガーワードが発話されたら外音取り込みへ自動的に切り換えたり、頻繁に話しかけられそうな職場の同僚や家族の「声紋」を登録して、トリガーワードの精度を向上できれば、実用的な機能に昇華できるように思います。

それにしても、Headphones Connectアプリには次々と新しい機能が追加されていますが、ユーザーが迷わないようにインターフェースの動線がしっかりと作り込まれているので、安心して使えます。今の操作性の良さをなるべくキープしながら、アップデートを続けてほしいと思いました。

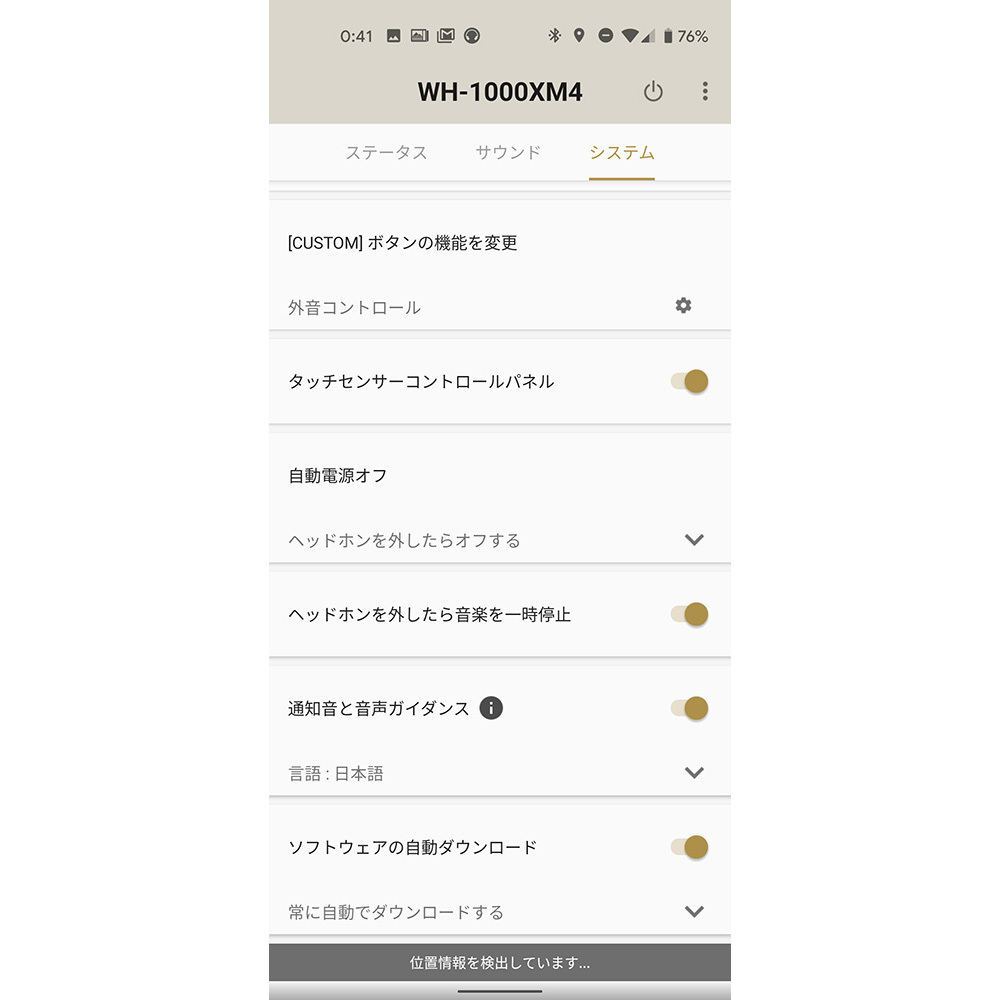

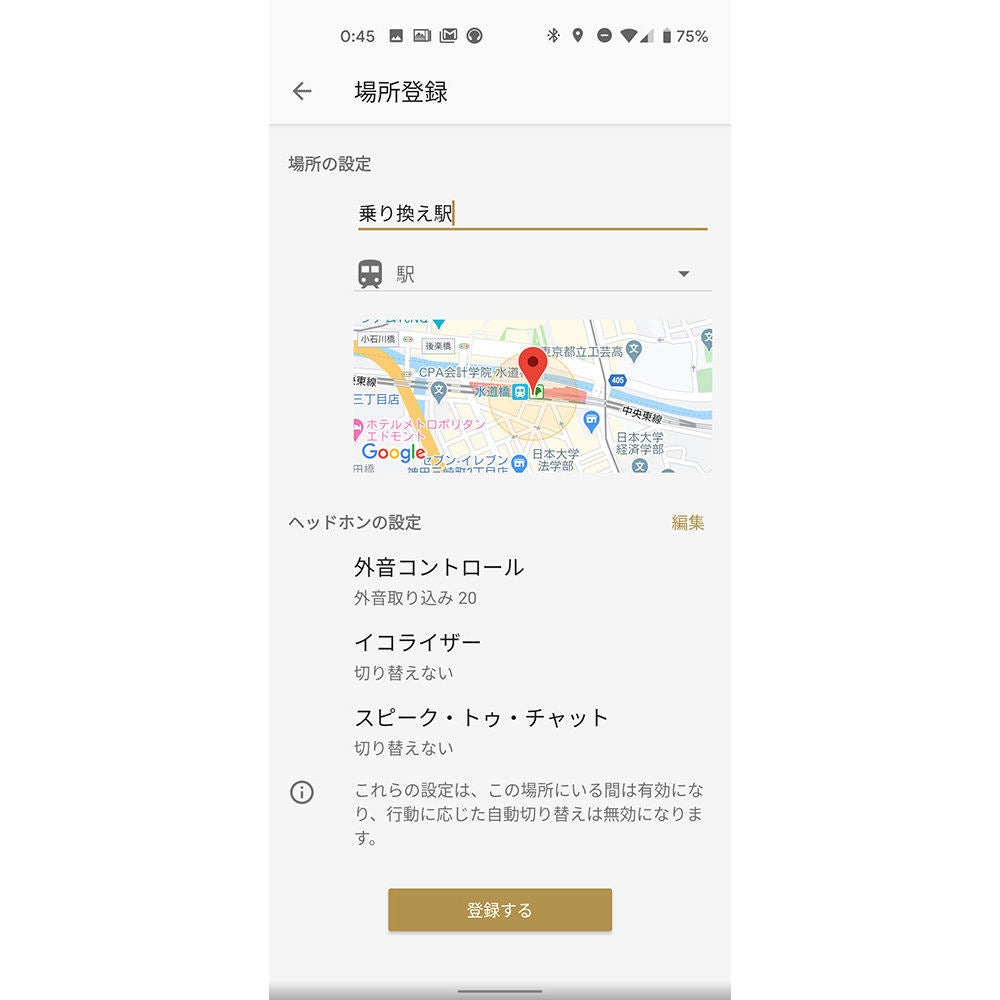

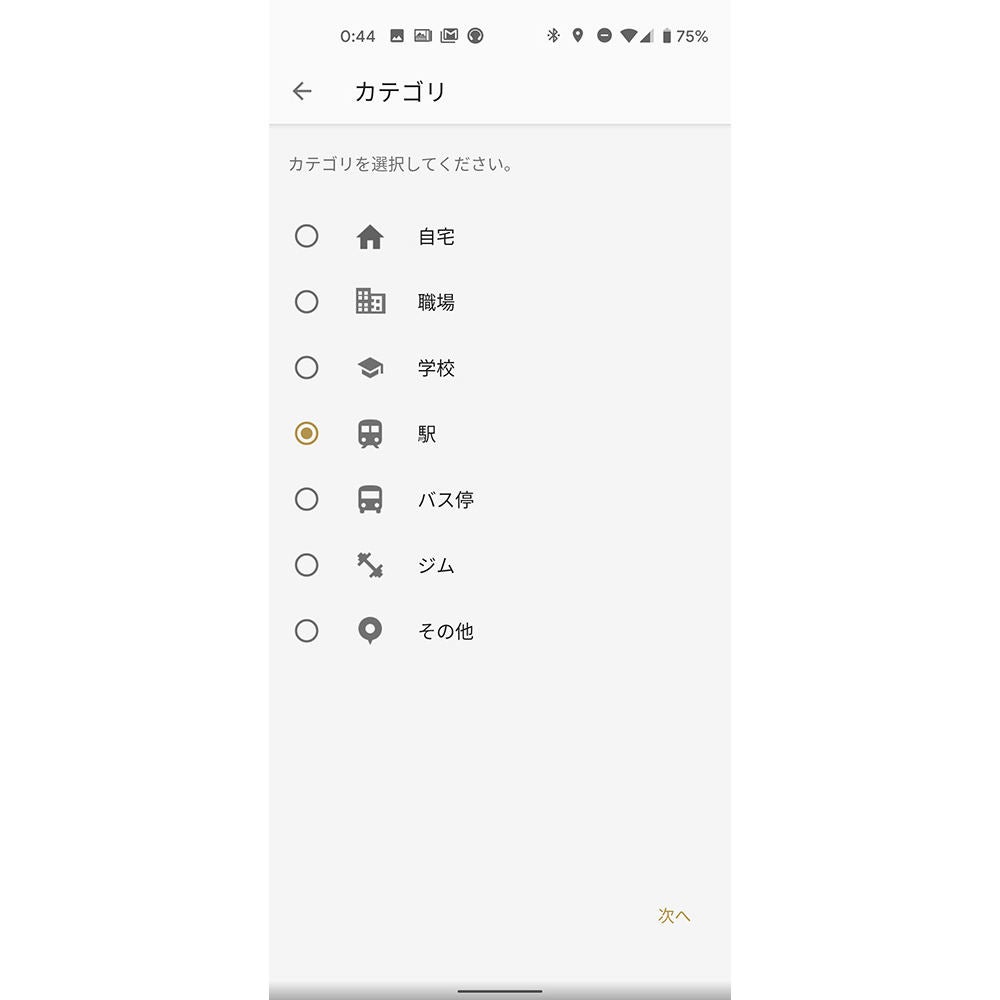

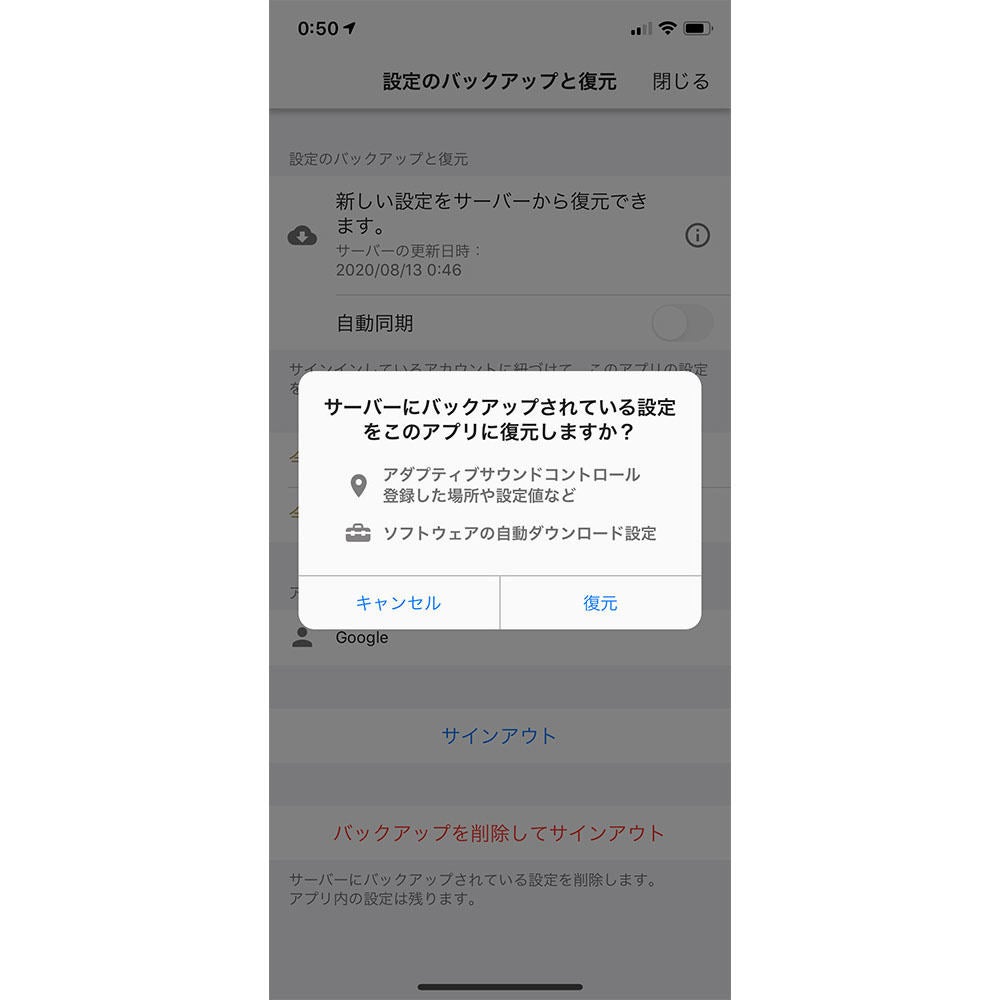

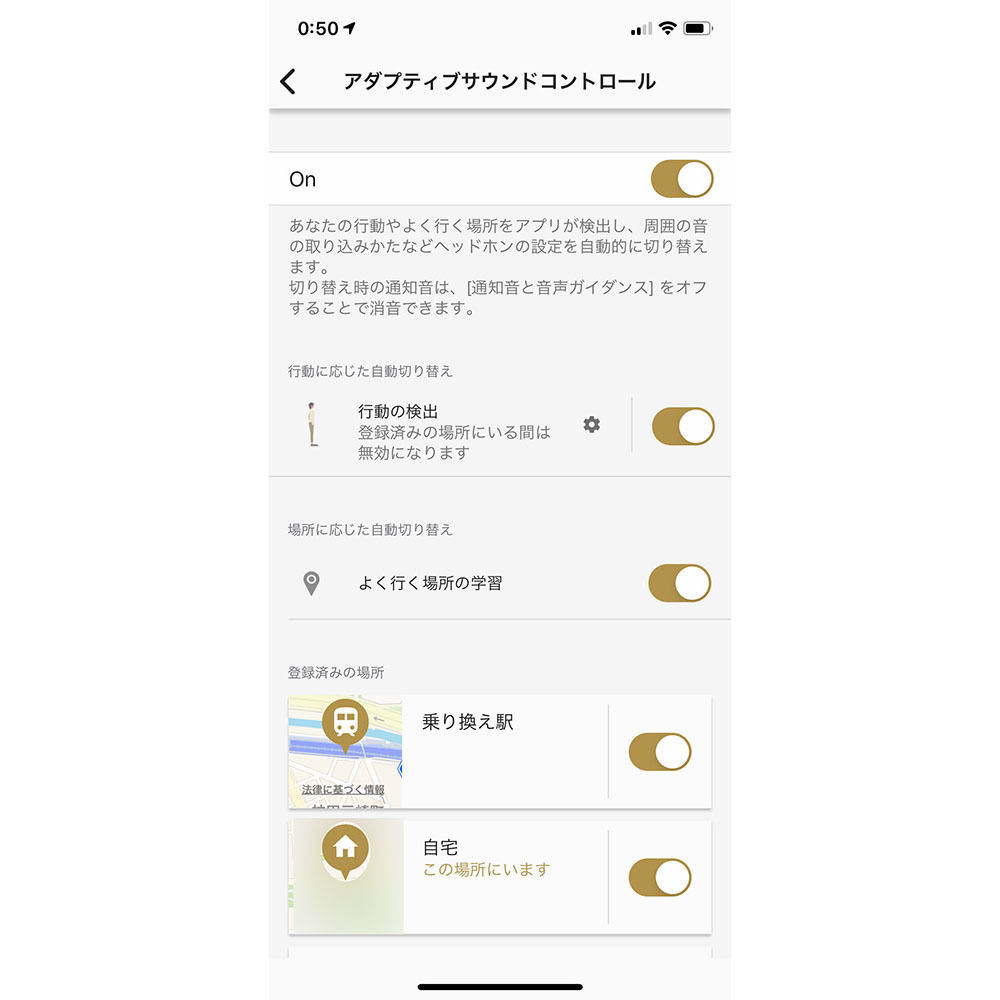

なお、アプリでスマート機能やイコライザーの設定をヘッドホンごとにカスタマイズした後で、ソニーのクラウド上に設定をバックアップしておけば、スマートフォンやAndroidウォークマンなどのHeadphones Connectアプリが使える端末であれば設定を復元可能。複数の端末で設定を共有できて便利です。アダプティブサウンドコントロールの「よく行く場所」の設定をプレーヤーごとに作り直す必要がなくなるので、ぜひ活用してみることをおすすめします。

ヘッドホンは「次世代のコミュニケーション端末」へ

ソニー1000Xシリーズの新ヘッドホン「WH-1000XM4」は、フラグシップモデルとしてのNC性能やサウンドの壁を越えてきただけでなく、まだ手探りながらも「次世代のコミュニケーション端末」としてのヘッドホンの進化に本気で挑戦してきた、ソニーの意気込みを感じさせる画期的な製品です。これほどまでに多彩なセンシング連係を載せてワイヤレスヘッドホンにまとめあげた製品はまだ他に類がないと言えます。

ビデオ会議などビジネスツールでヘッドホンを活用するユーザーが増えている中で、ヘッドホンが新しい時代にあるべき姿を意識しながら、もっとも早く理想の形へと導けるブランドはソニーなのかもしれません。このような観点から見ても、WH-1000XM4はヘッドホン史に名前を残す名機になると思います。