Applied Materials(AMAT)の日本法人であるアプライド マテリアルズ ジャパンは9月18日、同社が7月に発表した次世代メモリの量産展開の容易化を可能とする成膜装置「Applied Endura Clover MRAM PVD System」ならびに「Applied Endura Impulse PVD System」について、なぜ次世代メモリ専用となる製造装置を作ったのかといった説明を行った。

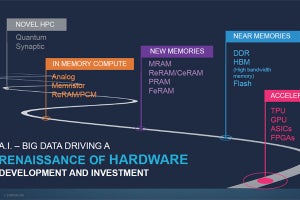

半導体メモリというと、コンピュータのデータを一時的に格納するDRAM、そしてストレージ用途のNANDが主に活用されているが、長年にわたってDRAM、NAND代替を目指したさまざまなメモリの開発が続けられてきた。これら次世代メモリとして位置づけられる主だったものとしては、MRAM(磁気抵抗メモリ)、ReRAM(抵抗変化型メモリ)、PCRAM(相変化メモリ)、FeRAM(強誘電体メモリ)などがあり、同社ではこれらを「New Memory」という位置づけに据えている。

こうしたNew Memoryはなぜ必要なのか。IoTやAIが今後、さらに普及するためには、クラウドでのビッグデータ処理のみならず、現場でのリアルタイムの判断、いわゆるエッジの活用が鍵となってくる。しかし、SRAM、DRAM、そしてNANDといった既存のメモリは、意外と電力を消費する。バッテリーでセンサを10年間、メンテナンスなしで駆動させたい、といったエッジのニーズの最大の課題が消費電力をいかに抑えるか、であり、消費電力の大きなこうした既存メモリをなるべく使わない、という方向となるが、データを格納するためのメモリを使わないわけにはいかない。

そこで重要になってくるのが、従来のメモリよりも低消費電力で、しかも不揮発性でデータの保持も可能なこうしたNew Memoryの存在である。また、クラウド側においても、DRAMとNANDの中間的な速度で、両者をつなぐストレージクラスメモリ(SCM)が近年、IntelのOptaneの登場により注目を集めるようになってきたが、そうした領域でもNew Memoryの活用が進められつつある。

とはいえ、何十年にもわたって次世代メモリとして世界中で開発が進められてきたにも関わらず、今の今までどれ1つDRAM、NANDの代替になれなかったのは、プロセスの微細化がDRAM、NANDともに進み、取れ数の増加による低コスト化、大容量化が次世代メモリ各種の量産展開よりも早く進んだ結果、次世代メモリが競争力を持てなかったためである。その結果、現在、次世代メモリの多くは、DRAMやNANDのような大容量メモリとしての活用という方向性ではなく、マイコンやプロセッサに搭載する組み込みメモリという方向での活用に向かっている。「量産可能なチップというのは、性能(Performance)、電力(Power)、エリア当たりのコスト(Area-Cost)の3つのバランスが最適化される必要がある」とアプライド マテリアルズ ジャパン代表取締役社長の中尾均氏が説明するように、これまでの次世代メモリはこの3つのバランスが悪かったといえる。

そうした課題を解決するために開発されたのが、Endura CloverとEndura Impulseとなる。Endura CloverはMRAM量産専用機という位置づけ。MRAMは30以上の層を異なる材料を用いて成膜していく必要があり、さらにその上にMgOによるトンネルバリア層を形成する必要があるが、従来はMgを酸化させて用いるなど、手間がかかっていたが、同装置ではMgOをそのまま活用することで、品質の向上を実現したほか、最大5種類の異なるターゲットを用いて成膜を可能とすることで、スループットの改善と品質の向上の両立を可能とした。また、膜厚をリアルタイムで計測可能なオンボードメトトロジー(On-board metrology)システムを新たに開発することで、チャンバからウェハを出さずに、成膜の状況を把握することを可能としたことで、高い歩留まりも実現できるようにしたという。

-

Endura Cloverは最大9チャンバ搭載可能で、5種類の材料を成膜することが可能かつ、リアルタイムで膜厚の測定も行えるため、MRAM生産のスループットを向上させることができる (出典:AMAT)

一方のEndura ImpulseはReRAM、PCRAM向けの量産装置で、、最大9つのプロセスチャンバによるマルチコンポーネント材料の精密な成膜や、Clover同様のオンボードメトトロジーシステムによる歩留まり向上などを可能にしたという。

同社ではクラウドを支える存在としてのDRAM、NAND、そしてDRAMのスケーリング速度の低下を補うSCM、エッジの進化を支えるMRAMといった見方を示しており、これらNew Memoryは早ければ2年程度で市場が形成され、5年程度で性能とコストの折り合いがつくようになるのではないかとの市場の動きを見ているが、すでにEndura CloverとEndura Impulseに対する引き合いは台湾を中心に、韓国や中国など、アジア圏を中心にでてきている、としており、半導体メーカー各社の動き次第では、市場の成長速度はさらに高まる可能性があるとしている。