またメンターの1人であり、分子ロボコン研究の第一人者であり、文部科学省の新学術領域「分子ロボティクス」プロジェクト(記事はこちら)の主要メンバーのひとりである東北大学大学院工学研究科 バイオロボティクス専攻の村田智 教授は、生徒たちに同行してジャンボリーに参加し、今年も審査員としても活躍した1人だ。

今回は、各地の大学とテレビ会議システムで接続されて各チームの学生たちがプレゼンを行ったが、村田教授も東北大学からテレビ会議システムで参加。その村田教授によると、総合の1位だったルートヴィヒ・マクシミリアン大については、その理由として、非常に完成度の高いプロジェクトだったことが挙げられるという。つまり、研究としてきちんと最後までやり遂げており、その点が評価されたのだろうとした。東北大のチーム仙台の「Lipo-HANABI」はとても斬新で、アイディアとしては1位だったそうである。

さらに全体的な評価としては、プレゼンの内容と、実際の研究成果との差がだいぶ少なくなってきたのが今回の特徴だそうで、少しずつ歴史を重ねてきて世界中のどのチームも先輩たちも増えてノウハウが蓄積されてきたり、最先端の観察機器を使うチームが増えたりと、この分野の底上げがなされた印象を受けたという。

日本のチームは、第1回からの伝統を引き継ぎ、「学生によるコンテスト」という部分を今回も忘れておらず、中にはスーツにネクタイで学会的なチームもある中、動画の作りから、現地でのプレゼンまで、楽しんでやっているし、実際に会場を沸かせることも多いとした。海外のチームもそのノリに賛同するところが増えており、大会の雰囲気をいい方向に持って行っているとする。

それから、1位のルードヴィヒ・マクシミリアン大は、Wikiで1位を取った意外は上位に進出して折らず、Wiki50点という配点が大きく出た結果となったが、本番のプレゼンの配点がその半分ということには、少し疑問を感じてしまうのだが、研究としてどれだけしっかり行われているか、ということを担保する狙いもあるのだろうという(確かにプレゼンのパフォーマンスさせ面白ければいいというのはおかしい)。

メンターの1人で、この帰朝報告会で司会を務めた、新学術領域「分子ロボティクス」の主要メンバーのひとりである、東工大大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻の小長谷明彦 教授(画像15)によれば、「日本チームはエンターテイメント性に関してはすごい」ということで、会場を盛り上げていたようだ。

ただし、それが反映されず、Wikiの結果重視というのは、1回目、2回目と日本チームが好成績を収めたので、日本潰しのルールにしてきたのかと、よくスポーツの世界である欧米の寝技かと筆者は思わず勘ぐってしまったが、さすがにそれはなく、やはりプレゼンのパフォーマンスさせ面白ければ総合優勝になれるというのではなく、きちんと研究として完成度が高いかどうかを見るようにしているのは、マジメに研究をしたチームを評価するという姿勢なので、悪くはないことといえるだろう。

ちなみにエンターテイメント性に関しては、どのチームも会場の聴衆を引きつける手段として、単に1人が発表するというよりも、より理解しやすいようにスキットにして掛け合いでやるなどの工夫があったとする。ルードヴィヒ・マクシミリアン大はマペットを使っていたそうで、海外チームも会場の雰囲気、聴衆への理解度という点で、プレゼン時のエンターテイメント性というのを理解してきたといえるようだ。

そしてプレゼン時の発表だけでなく、研究内容そのもの、例えばルードヴィヒ・マクシミリアン大の「DNA Diamond」(画像16)など、おや、何それ? と思わせる工夫をしてきている。日本チームは紹介した通り、実用性一点張りというよりは、実用性もあるけどエンターテイメント性もある「Lipo-HANABI」などのようにガチガチの研究成果的なものはもうこれまでの伝統からしてすっかり「選択肢としてあり得ない」という感じだ。

エンターテイメント性が上がってきた理由としては、日本チームが2年かけてその方向にリードしてきたというのもあるが、異分野融合でチームが結成されているので、そうした中で理解してもらうためにもエンターテイメント性が重要であることが世界各国でもわかってきた、という一面もあるようである。

英語に関しては序盤にも説明したが、日本人はどうしても苦手で、アジアの中でも中国・韓国より劣っているとする。その対策として、国内大会ではすべて英語で行うということを実施し、その時点ではまだまだだったそうだが、本番に向けての2ヶ月間にかなり各チームとも学生たちが努力したようで、かなりレベルがアップしており、昨年は質疑応答で答えられないような場面も多かったが、今年はそんなことはなかったそうだ。ただし小長谷教授によれば、「英語力に関しては、まだまだこれからも課題ですね」としている。

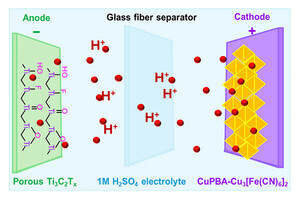

なお、なぜ小さいロボットのようなものを作りたいのかという質問に対しては、前述の村田教授は小さいものを作りたいことが主眼ではなく、分子で作ることが主眼と説明。もちろんそれで大きいものを作れればいいのだが、人類は分子1個1個を制御してそこからものを作るという技術を20世紀にはまだ持ち合わせていなかったが、21世紀になって化学が発展してそういうことも可能になってきた、つまり分子をデザインできる状況になってきたのである。また、そうした21世紀の技術を若い学生に参加してもらうということに意義があったとした。

また、第1回にあったコンテスト内コンテストの「分子ロボコン」は、現在の技術では、同じ土俵で同じゴールを目指し分子ロボットのコンテストを行うというのは難しいということがわかったため、今年からは最も分子ロボティクス的なものに与えられる「分子ロボット賞」が設けられたというわけだ。

なお、世界的に見ても、センサ、制御機構、アクチュエータを備えた分子ロボットを作ろうとしているのは、日本だけだという。BIOMODに関わっている世界の研究者たちからしても、分子ロボットというのは相当先で飛びすぎているのだそうだ。中には眉唾で見ている人たちもいるそうなので、これをものにしてしまったら、日本は分子ロボットの大国になれるというわけだ。

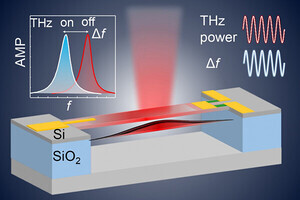

ただし、前述したように、文部科学省の新学術領域「分子ロボティクス」プロジェクト(画像17)が2012年から5カ年計画でスタートしており、多額の費用と50人の研究者を集めた大型研究プロジェクトであることから、海外でも流れが変わってくる可能性もあるという。

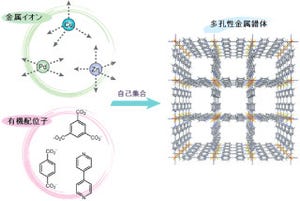

ちなみにこの分子ロボティクスというのは、ものづくりの仕組みをパラダイムシフトさせることを大きな狙いとしている。これまでのトップダウン方式、つまり削って作っていくような形ではなく、ボトムアップ方式、つまり分子レベルから積み上げてものを作っていくというスタイルを作っていこうとしているのだ。これまだでのトップダウン方式では、微細化の限界に来ており、CPUの高性能化などもこのままではもう限界が見えているので、まったく異なる考え方でものづくりを行おうというわけである。ここら辺は、ぜひこちらの記事を読んでいただきたい。

BIOMOD2014の日本大会は9月6日に、国際大会は11月1日・2日に開催される予定だ。日本チームだけでなく、世界的にも参加チームが増えつつあり、大きな理系学生のための国際大会となりつつある。ぜひBIOMOD、そして分子デザイン、分子ロボティクス分野も合わせて共に発展を期待したい。

なお最後になったが、今年は諸般の事情で日本大会をリポートできなかったため、9月8日に行われたその結果も併せて掲載しておく。

- 1位:東北大

- 2位:東大-柏

- 3位:東工大

- 4位:北大