理化学研究所(理研)は12月11日、固体中を流れる磁気(スピン)を電圧信号に変換する材料として、イリジウムの酸化物が極めて高い機能を持つことを発見したと発表した。

同成果は、同所 髙木磁性研究室の藤原宏平基礎科学特別研究員(現大阪大学 産業科学研究所 助教)、髙木英典主任研究員(東京大学大学院 理学系研究科 教授)、松野丈夫専任研究員、同所 創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チームの大谷義近チームリーダー(東京大学 物性研究所 教授)、福間康裕副チームリーダー(現九州工業大学 若手研究者フロンティアアカデミー 准教授)、新見康洋客員研究員(東京大学 物性研究所 助教)、井土宏研修生(東京大学 大学院生)らによるもの。詳細は英国のオンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

電子は、電荷に加え、スピンという磁石としての性質を持つ。スピンとは、電子が持つ地球の自転に似た角運動量のことで、上向きと下向きの2種類がある。銅やアルミニウムなどの非磁性体では、上向きと下向きの割合は等しく、磁石としての性質は全体として打ち消される。一方、鉄やニッケルなどの強磁性体では、スピンの割合に偏りが生じており、通電によりスピンを帯びた電流(スピン偏極電流)を生成することができる。これを利用した巨大磁気抵抗効果は、HDDやMRAMに応用され、エレクトロニクスの発展に寄与している。このような、スピンの機能を用いる電子デバイス技術をスピントロニクスと呼ぶ。

現在、電子デバイスの微細化に伴い、通電による電気抵抗からの発熱が大きくなることが問題となっている。そこで、電気抵抗による発熱が起こらない磁気の流れであるスピン流が、省電力デバイスの新たな原理として注目を集めている。しかし、このようなスピン流を用いたデバイスをエレクトロニクスと融合させるには、スピン流を電気的に効率良く検出する手法の確立が不可欠となる。

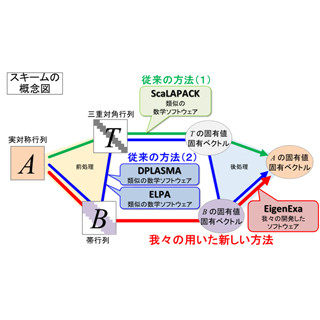

スピン流の生成や検出を可能にする物理現象の1つがスピンホール効果である。この現象は、磁気を持たない非磁性体で生じる。その原因は、電子のスピンの向きと軌道運動を関連づけるスピン-軌道相互作用にある。スピン-軌道相互作用は、電子のスピンと軌道運動間の磁気的な相互作用であり、電子の運動に対して有効な磁場として作用する。白金やパラジウムなどの重金属ではこの効果が著しく、電子の運動方向がスピンの向きに依存して異なる方向にねじ曲げられる。これをスピン依存散乱と呼ぶ。このスピンを一定方向に流す現象は順スピンホール効果と呼ばれ、通電方向に対して垂直方向にスピン流を生成する。逆に、スピン流から電流を生成することも可能であり、逆スピンホール効果と呼ばれている。

|

|

図1 順/逆スピンホール効果の模式図。スピン-軌道相互作用の強い非磁性体中を流れる電子は、スピンの向きに依存して異なる方向に散乱を受ける。順/逆スピンホール効果は、電流やスピン流の入力に対して、垂直方向にスピン流、あるいは電流・電圧を生み出す。それぞれを利用することで、スピン流を生成し検出することができる |

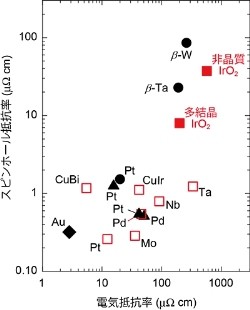

これらのスピン/電気変換を用いれば、外部磁場を用いることなく、スピン流の生成や検出が可能となる。重金属は大きく広がった空間対称性の高い電子軌道(s軌道)を持つため、電気抵抗率は非常に低く、発熱によるエネルギー損失を抑えつつ大きな電流を流せるという点で、スピン流の生成に適している。しかし、オームの法則(V=IR:電圧は電流と電気抵抗率に比例)から明らかなように、逆スピンホール効果により生じた電流を大きな電圧として取り出すには、高い電気抵抗率が不可欠となる。このため、金属が抱える物質としての限界を、どのように克服するかが課題となっていた。

元素周期表の第6周期に属する遷移元素(5d遷移金属)からなる導電性酸化物では、s軌道と比較して空間的な対称性が低く、軌道同士の重なり合いが小さいd軌道が電気伝導を担う。そこでは、電子が他の軌道に飛び移ることができる確率が低くなるため、電気抵抗率は重金属と比較して1桁から2桁大きい値をとる。さらに、軌道角運動量の大きい5d軌道では、スピン-軌道相互作用も極めて強くなることから、スピン依存散乱も重金属と同程度かそれ以上に強くなると考えられる。研究グループは、この2つの特徴をうまく活かすことができれば、金属系をはるかに上回る大きな電圧を生み出すことができると予測した。そこで、5d遷移金属酸化物である二酸化イリジウム(IrO2)をモデル材料として、逆スピンホール効果の測定を試みた。

実験にあたり、スピン流をどのように二酸化イリジウムへと注入するかが大きなポイントになった。スピン流は電流とは異なり、室温で最大1μm程度とごく短い距離で減衰・消失してしまう。そのため、逆スピンホール効果を誘起するには、スピン流の生成源と二酸化イリジウムを微細構造として作り込む必要があった。さらに、遷移金属酸化物は、異種材料、特に金属との接合では、界面に化学反応層ができやすく、電子やスピン流の伝導の様子を定量的に評価することを難しくするという。

研究グループは、二酸化イリジウム薄膜を細線状に微細加工し、冷却しながら、スピン流源となる金属の面内スピンバルブ素子を蒸着形成した。これにより、良好な接合界面を持つ素子構造を1μm以下のサイズで作製することに成功した。

実際に、この界面を通してスピン流を注入したところ、二酸化イリジウム細線は多結晶、非晶質試料ともに、室温で明瞭な逆スピンホール効果を示した。これは、遷移金属酸化物における初めての逆スピンホール効果の観測であるという。さらに、二酸化イリジウムに流れ込んだスピン流を正確に考慮したモデル計算をした結果、スピン流を電圧として検出する際の性能指数であるスピンホール抵抗率が、8~37.5μΩcmになったとした。

これまで、スピントロニクスの主な材料研究は金属や合金であり、酸化物の成功例としては、典型元素であるマグネシウムやアルミニウムの酸化物が絶縁体バリアとして用いられる程度だった。一方、遷移金属酸化物のエレクトロニクス機能(例えば、高温超伝導や超巨大磁気抵抗効果)の多くは、銅やマンガンなどの3d遷移金属酸化物の絶縁体(モット絶縁体)において見出されてきた。そこでは、電子間の相互作用(クーロン反発力)が機能の本質であり、スピン-軌道相互作用が積極的に用いられることはなかった。

今回の成果を含む5d遷移金属酸化物に関する最近の研究は、その桁違いに強いスピン-軌道相互作用が、他の材料にはない革新的電子物性・デバイス機能を創出することを実証しつつある。5d遷移金属酸化物という新たなアプローチの登場により、省電力スピントロニクスデバイスの開発が飛躍的に発展すると考えられる。特に、今回の二酸化イリジウムは、不揮発性メモリや電気化学デバイスの電極など、デバイス応用に適した筋の良い遷移金属酸化物材料として幅広く応用されている。今回の研究が、スピン/電気変換機能という新しい側面に光を当てたことで、今後スピントロニクス材料としての展開が期待できるとコメントしている。