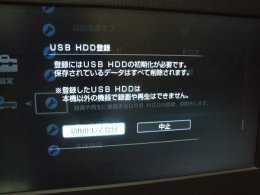

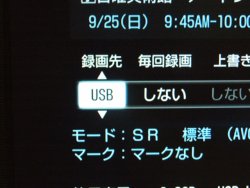

HDDが認識されると、「USB HDD登録」に進む。ここでは、接続されているHDDのフォーマットを行う。ちなみに、ここでフォーマットしたHDDは、Windows環境では未割り当ての状態として認識される。フォーマットが終了すると、XMBの「ビデオ」の行に、「USB HDD1」という項目が追加されるのだ(名前は変更可能)。また録画予約の際に、録画先に「HDD」「BD」に加えて、「USB」が選択可能になる。外付けHDDに録画を行うと、録画した番組はXMBの「ビデオ」の下に入ることになる。なお外付けHDDには、2番組を同時録画できない、「x-おまかせ・まる録」での自動録画に非対応、スマートフォンからのリモート予約の録画先に選べないなどの制限があるが、長時間録画モードやオートチャプターなどの機能を利用できるなど、普通に番組を録画する程度なら内蔵HDDと同じ感覚で使用可能だ。

BDZ-AT970Tでは、登録の際だけでなく、外付けHDDを使用する録画時や再生時などにも電源を先に入れておく必要がある。だが予約録画の場合などは、その時間に合わせて外付けHDDの電源を入れるというのは非現実的だ。そのため、外付けHDDの電源は常時オンにしておくことになる。外付けHDDに使用しているHDDケースだが、手で何とか触ることができるという程度にまで温度が上昇していた。これは、筆者が選んだ製品のせいでもあるのだが……。低価格なHDDケースの場合、長時間の連続使用を前提に作られているわけではない製品も多い。録画先として外付けHDDを使用する際には、この点が問題になるだろう。

一方で外付けHDDには、ダイレクトに録画を行うだけでなく、内蔵HDDに録画した番組をダビングすることもできる。ダビング10のダビング数1回分を使用したコピーだけでなく、ダビング回数を減らさずにムーブを行うことも可能だ。つまり、内蔵HDDの容量が不足してきたときに、録画したコンテンツをそのまま外付けHDDに退避させることが可能なのである。もちろん、外付けHDDにムーブした番組を再び内蔵HDDにムーブし返すことも可能だ。

ダビングに必要な時間を筆者が試してみたところでは、SRモード(AVC 8M)で録画した30分の番組(1.9GB)を内蔵HDDから外付けHDDにムーブする場合で、約2分弱。同じ番組をBDにダビングする場合で4分弱だったので、やはり「HDD→HDD」のほうが高速ということだ。また複数の番組をまとめてダビングする際も、HDDの場合はダビング先の空き容量をさほど気にしなくてもよいというメリットがある。外付けHDDに保存されているコンテンツには、ダイレクトにBDやDVDへの書き出しが不可、DLNAを使った配信に非対応といった制限がある。だが、内蔵HDDへ転送さえすれば、これらの制限はなくなる。

このような点から、予約録画などにメインに使用するのは内蔵のHDDで、外付けHDDは容量が不足してきた場合の退避先として使用するのがよさそうだ。ドライブの速度などにもよるが、30分の番組を2分弱で転送できれば許容範囲内だ。一時的に録画しておいて視聴後に削除するという使い方に加えて、録画したものをBDなどのディスク保存できるレコーダーにこそ、外付けHDDによる容量追加のメリットは大きいといえる。