この日の参加者は、組み立ての体験に加えて、工場敷地内でリサイクル事業を行っているエフアイティフロンティアのパソコンリサイクルセンターを見学した。同社では、パソコンやサーバー、プリンター、ストレージなど情報機器全般のリサイクルを手がけており、このセンターで分解と材料選別を行っている。

リサイクルセンターの仕事はシンプルだ。「分ければ資源」というリサイクルのスローガンがあるが、まさにその通りで、ここでは運び込まれた機器をひたすら素材別に分けていく。組み上げられたままのパソコンは、そのままでは燃えないゴミだが、分解して、プラスチック、鉄、貴金属といった原材料ごとに分別すれば、再び別の製品の原料として使用できる。使用済み情報機器の受け入れから、分解、分別、そして再生設備を持つ材料メーカーへの送り出しまでが、このセンターの役割となる。

ただし、シンプルであっても決して簡単ではない仕事だ。見た目にはまったく同じように見える部材であっても、例えばプラスチックであればABS樹脂とポリプロピレンといったように、違う種類の材料が混じっていたら再生原料として使えないので、材料を正確に分別するための知識や設備が求められる。また、工場という施設は通常、前もって立てた生産計画に沿って操業するものだが、リサイクル工場の場合、廃棄物がいつどれだけ入ってくるかを正確に予測できないので、そもそも操業計画を立てにくい。そのため、受け入れ能力に十分な余裕がないと、ビジネスとして成り立たない。

そして何より重要なのが、受け入れる使用済み機器の管理体制である。廃棄物処分業者は、処分料を得て廃棄物を受け入れているので、仮にこの廃棄物を適切に処理せず、例えば山奥に穴を掘って埋めるなりしてしまえば、受け取った処分料は丸ごと自分の収入になってしまう。産業廃棄物の不法投棄が発生するのはこのためだ。

そういったことが起こらないよう、廃棄物の取り扱いには法令でさまざまな規制が設けられており、違反すると、場合によっては業務そのものを停止しなければならなくなる。社内での法令遵守が求められるのはもちろん、処理した資源を引き渡す取引先も信頼できる業者でなければならない。加えて同社は情報機器を扱うため、記録媒体に残っていた情報が外部に漏れることのないよう管理することも必要となる。さらに、こうしたルールを守るには、顧客企業からも使用済み情報機器を「正しく出してもらう」協力が不可欠だ。発生する廃棄物をどのように取り扱えばよいのか、正確な知識と経験に基づいてアドバイスするコンサルティング能力もリサイクル業者には求められてくる。

|

|

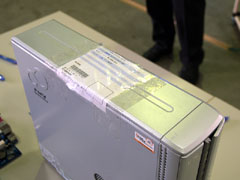

| いわゆる「PCリサイクル法」に従って回収された家庭用パソコン。伝票のうち、リサイクルセンターまで届くのは個人情報の記載がない右下部分(右写真緑枠内)だけなので、誰が使ったものなのかはわからないようになっている | |

|

|

| センターに出入りする資源はすべて入り口のところで計量される。"入"と"出"の重量に大きな差があれば、どこかで不法投棄をしているのではないかという疑いを持たれることになる | 奥のフェンスで、中央を境に左右の高さが異なるのが分かるだろうか。福島県条例ではリサイクルセンターの塀の高さまで決められており、それを守るため工場敷地内でここだけフェンスが高い |

同社では産業廃棄物としての情報機器のほか、富士通製の家庭用パソコン、そして工場でパソコンを製造する中で排出される資源のリサイクルを行っている。パソコン組み立て教室の参加者にはリサイクル行程の説明や、再生原料を使用して作られたプラスチック製品の紹介などが行われた。このセンターではデスクトップパソコンの場合、本体の約90%を資源として再利用可能な状態に処理できるという。

参加者がリサイクルセンターを見学している間に、組み立て教室の会場では組み上がったパソコンを起動する準備が整えられていた。