ゼロドリフトアンプのクロック周波数の特定方法

多くのゼロドリフトアンプのデータシートには、内部クロック周波数に関する情報が掲載されていません。アプリケーションセクションのある段落に記載されている場合もあります。時には、クロック周波数かもしれないものを示唆しているノイズや帯域幅のプロット中の変動によって特定できることがあります。結果として、エイリアシングに対する感受性を測定するために回路をテストするかどうかは、ユーザ次第ということになります。

ここで共有する方法は非常に簡単です。オペアンプの出力をオシロスコープで観察しながら、ゲイン帯域幅積までの周波数範囲にわたってアンプの入力をスイープするのです。あらゆる既知のゼロドリフトアンプの内部クロック周波数は、著者の知る限りでは、アンプのゲイン帯域幅の範囲内であり、多くはゲイン帯域幅のおよそ3分の1です。これらのアンプは、信号の帯域幅が内部クロック周波数の半分を超えない場合に最高の性能を発揮します。

エイリアシングの見つけ方とテスト方法

ゼロドリフトアンプのデータシートに、エイリアシングは無いと記載されていることがあります。これらのメーカーは、可能性があるエイリアシングを測定しようと努力したが、何も見つけられなかったと考えることができるかもしれません。オン・セミコンダクターにおけるゼロドリフトアンプの開発においては、競合するアンプの当初の測定では、どこにも悪いところは見つかりませんでした。

当時、他社のデバイスの出力にクロックの偽信号は見つかりませんでした。しかし、さらにテストを実施したところ、オシロスコープに基づく簡単な測定手法を用いることにより、これらのデバイスにもエイリアシングを見つけられることが判明しました。

エイリアシングは、数社のゼロドリフトオペアンプを使用しているシステムの問題についてカスタマから報告があったときに発見されました。これらの事例では、対象とする信号には、低周波数であれ直流信号であれ、高振幅で、高周波の干渉あるいはリップル信号が重畳されているなどの共通点がありました。最終システムでの結果は、正しくない状態で安定化している閉ループ系や正しい信号を出すことができないシステムなど、多種多様でした。

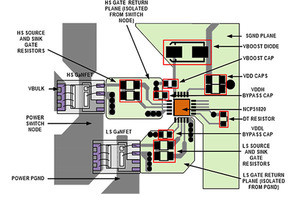

高機能のスペクトルアナライザやネットワークアナライザを使用した、エイリアシングを見つけるための過去の取り組みでは、決定的な結果は得られませんでした。より基本的な手法をとるために、直接目で観察しようとオシロスコープをアンプの出力に接続しました。入力刺激としてジェネレータを使用し、入力周波数をクロック周波数と予想される付近(必要ならそれより低く)でスイープして、「ビート周波数」が出力に発生するかどうかを調べました。最初の試みを、図5に示すようなゲイン+1の構成で実施したことを考えると、この方法は驚くほどうまく機能しました。これはほぼ間違いなく最も直線性が良好なオペアンプ構成の1つです。

-

図5 エイリアシングを検出するテスト回路は単純なユニティゲインバッファ。この手法に必須なことは、デバイス出力をオシロスコープで観察することである。スペクトラムアナライザやネットワークアナライザは、ゼロドリフトアンプの内部動作に関係する信号を検出できるとは限らない

このテストに選択した最初のオペアンプは、オートゼロ技術によるオン・セミコンダクターのアンプ「NCS325」で、テストした他のデバイスと同様にチョッパ安定化の対象となるものです。理論的には、オートゼロアーキテクチャは、チョッパ安定化型に比べ、より顕著にエイリアシングを示すと考えられるため、このテスト方法の検証には、最初の選択として最適です。図6にNCS325のエイリアシングを示します。よく知られたアンプを最初に測定することで、クロック周波数がわかっているため、テストの検証が容易になります。

-

図6 最初にテストしたアンプ、オン・セミコンダクターのNCS325の単純な+1 V/Vバッファ構成におけるエイリアシング出力。上側のブルーのトレースは入力信号、下側のオレンジのトレースはアンプ出力で観測されたエイリアシング

この時点で、エイリアシングはサンプリングアンプの不良ではなく、一種の挙動であることに留意することが重要です。この挙動とその回避方法を知れば、ゼロドリフトアンプを最高の状態で動作させることができます。

NCS325の確認後、次にオン・セミコンダクターのチョッパ安定化アンプ「NCS333」をテストしました。ここでは興味深い結果が現れ、見つけることができた唯一の顕著なエイリアシングは、クロック周波数の2倍の周波数で発生しました。このことから、このテストを行ってエイリアシングを発見するには、信号検出のためにアンプの帯域幅全体にわたってスイープする必要があることがわかります。図7にNCS333のエイリアシング信号を示します。

-

図7 チョッパ安定化ゼロドリフトオペアンプNCS333のエイリアシング。エイリアシングはクロック周波数の近傍で発生すると予想しましたが、最善を尽くしたにもかかわらず発生しなかった。ただし、エイリアシングはクロック周波数の第2高調波で発生した

他社のゼロドリフトチョッパ安定化アンプでもエイリアシングのテストを実施しました。よく使われているこのアンプのデータシートには、この製品にはエイリアシングは無いと記載されています。しかし、図8は、内部クロックのほぼ基本周波数でエイリアシングを示しています。このアンプについては、スペクトラムアナライザとネットワークアナライザを用いた以前の詳細なテストでは、クロックやその周波数の証拠を明示することはできませんでした。

同様に、帯域幅2MHzの高精度オペアンプ「NCS21911」では、ゲインがおよそG = -1 V/Vの場合、図9に示すように、入力信号が500kHzのときにエイリアシングが見られます。

-

図9 36V、2MHzの高精度アンプNCS21911のエイリアシング。このエイリアシングは500kHzで、まだ比較的うまく制御されている。中央のブルーのトレースは入力信号、大きいマゼンタのトレースはエイリアシングが発生しているアンプ出力

しかし、NCS21911のエイリアシングは、図10に示すように、同一条件での他メーカーの対応製品と比べると、比較的うまく制御されています。

-

図10 他社の36V、2MHzの高精度アンプのエイリアシングには、500kHzという同一周波数での出力に不安定な挙動が見られる。中央のブルーのトレースは入力信号、大きいマゼンタのトレースはエイリアシングが発生しているアンプ出力

もう1つの例を、NCS21911と他社の2MHzのチョッパ安定化高精度オペアンプの比較で示します。NCS21911は、図11に示すように、ユニティゲインのバッファ回路において、1MHz~2MHzの範囲でエイリアシングが最小になります。その一方、他社の製品は図12に示すように、1MHzでは正常に動作していますが、1.5MHzでエイリアシングが発生し、2MHzでエイリアシングが(帯域幅とともに)減少します。

-

図12 1MHz(上)、1.5MHz(中)、2MHz(下)での小信号の場合の他社の2MHzチョッパ安定化高精度オペアンプ。エイリアシング(ブルーで印をつけた)は1.5MHzで顕著になり、入力信号が2MHzに増加するにつれて減少する。また下の波形に見られるように、この他社製品の帯域幅はNCS21911より低いことに注意

チョッパ安定化アンプは、どれもが同じように作られているわけではありません。そのため、動作周波数範囲全域にわたって各製品をテストすることが不可欠なのです。

(次回は9月26日に掲載します)

著者プロフィール

Farhana SarderON Semiconductor

アプリケーションエンジニア

アナログ回路設計のバックグランドを有し、高精度オペアンプ、電流検出アンプ、コンパレータなどのアンプ製品を専門としています。

電気工学修士号を取得。