5Gでそのポテンシャルが期待されながらも、有効活用が進んでいないミリ波。その普及に向けて欠かせないのはスマートフォンなどの端末だが、日本ではなかなかその数が増えていません。

iPhoneをはじめミリ波に対応した多くの端末が投入されている米国との違いはどこにあるのでしょうか。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。

ミリ波対応モデルは軒並み高額、普及がまったく進まない現状

帯域幅が非常に広く、従来以上の高速大容量通信が可能になるとして、5Gで割り当てがなされるようになったミリ波帯。

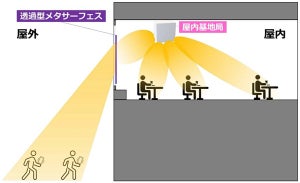

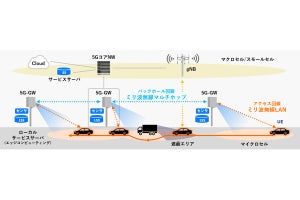

日本でも携帯4社、そしてローカル5G向けに28GHz帯の割り当てがなされ、その有効活用が期待されたのですが、周波数が高く遠くに障害物に非常に弱く、遠くに飛びにくいという特性から広いエリアをカバーできないという決定的な弱点があり、5Gのサービス開始から3年以上が経過してもなお、まったく活用されていない状況にあります。

ミリ波の有効活用は携帯電話会社だけでなく、ミリ波を割り当てる側の政府にとっても非常に大きな課題となっています。

そこで、ミリ波での導入が検討されている周波数オークションを含め、ミリ波の有効活用に向けた議論の場として2023年に総務省で「5Gビジネスデザインワーキンググループ」が立ち上げられたというのは第89回で触れた通りです。

ミリ波を普及させるうえでは、インフラの整備はもちろん、端末の普及も求められるところです。しかし、携帯各社から投入されるミリ波対応モデルとなると、スマートフォンでいえばハイエンドモデルの一部に限られているのが現状です。

実際、2023年4月6日に発表されたサムスン電子のスマートフォン新機種「Galaxy S23」「Galaxy S23 Ultra」は、同社のフラッグシップモデルということもありどちらもミリ波への対応がなされています。

ですがミリ波対応のハイエンドモデルは値段も高く、Galaxy S23シリーズの場合携帯各社の販売価格を確認しますと、Galaxy S23で14万円前後、Galaxy S23 Ultraで20~25万程度とされており、一般消費者が容易に購入できない価格であることが分かります。

その半面、国内における普及価格帯のミドル~ローエンドモデルのスマートフォンでは、現在のところミリ波対応モデルが存在しません。

また、国内で最も人気が高いアップルの「iPhone」シリーズも、日本向けにはミリ波対応のモデルが投入されていない状況にあります。ミリ波を使いたくても対応するスマートフォンを手軽に購入できる環境が整っていないことが、普及を妨げている要因の1つとなっていることは間違いないでしょう。

ミリ波対応モデルが充実の米国、その理由は

一方、ミリ波の利用が最も進んでいるとされる米国では事情がかなり違っているようです。最大の違いはiPhoneで、初めて5Gに対応した「iPhone 12」シリーズから、米国向けモデルはミリ波への対応がなされていたりします。

-

アップルの米国向けプレスリリースより。米国向けのiPhoneは5Gに対応した「iPhone 12」シリーズからミリ波への対応がなされており、右側面を見ると日本向けモデルにはない、ミリ波用のアンテナと見られるやや色違いの部分がある

さらに、米国ではミリ波対応のミドルクラスのスマートフォンもすでに投入されています。例えば、米国の新興スマートフォンメーカーであるOrbicは、米国の大手携帯電話会社であるベライゾン向けに「Myra 5G UW」というスマートフォンを供給していますが、こちらはチップセットにクアルコム製の「Snapdragon 750G」を採用したミドルハイクラスの端末ながら、ミリ波への対応がなされています。

なぜ、米国と日本とでミリ波への対応が大きく違っているのかといえば、米国で最初に割り当てがなされた5G向け周波数帯がミリ波だった、という事情が大きいでしょう。

米国は韓国と世界初の5G商用サービスを争うなど、5Gの展開に力を入れている国の1つでもあるだけに、携帯電話会社としてもミリ波でサービスを開始した5Gに対応する端末の確保が重要だったわけです。

携帯各社の要請に応じる形で、メーカー側もサービス開始当初からミリ波対応端末を積極的に投入し、結果ミリ波対応端末の充実が進んだといえるでしょう。しかし、ミリ波に対応するにはアンテナの搭載が必要になりますし、それがメーカー側からしてみればコストアップ要因につながることもまた確かです。

加えて米国以外では、5G向けとしてミリ波だけでなく6GHz以下の「サブ6」の周波数帯も割り当てられた国や地域が多いので、より広域のエリア整備がしやすいサブ6でのエリア整備が積極的に進められています。

それゆえメーカー側も米国外では無理にミリ波に対応させる必要がなく、コストを引き下げ販売を伸ばすためにもミリ波非対応のモデル投入に重点を置いたのではないでしょうか。

米国の次にミリ波のネットワーク整備が進んでいるのが日本と言われており、その日本ではミリ波がまったく活用されていないことが問題視されている状況ですから、他の国々ではいかにミリ波の活用が進んでいないかが理解できると思います。

4Gまでの時代のように、携帯各社が端末を大幅に値引きし、ハイエンド端末を安く販売できれば日本でもミリ波の普及が大幅に進んだかもしれませんが、5G時代に入り政府がスマートフォンの値引きを厳しく規制してしまったため、それも不可能となってしまいました。

そのため、日本でミリ波の端末販売を拡大するにはミドルクラスの端末でのミリ波対応が求められますが、世界的にミリ波が広がっていない現状、メーカーが積極的に対応する理由に乏しいというのが正直なところです。

こうした状況を考慮するに、ミリ波対応端末が拡大するのには相当な時間を要する可能性が高いといえます。

仮にもし、アップルが次のiPhone新機種で日本にもミリ波対応モデルを投入したならば、ミリ波を巡る状況が大きく変わる可能性はあるかもしれません。ただし、それが叶わなければ、ミリ波が有効活用されない状況が長く続くことになりそうです。