NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は2024年4月22日から法人向け5Gの新サービス「5Gワイド」を提供開始すると発表しました。これは5Gのスタンドアローン(SA)運用に移行する必要なく、ネットワークの制御だけで5Gの通信品質を向上・安定化する仕組みなのですが、なぜ5Gワイドが必要とされており、どのような仕組みで実現しているのでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

5Gソリューション商用化に依然立ちはだかる壁

企業向けの5G活用は、当初の盛り上がりとは裏腹に進んでいるとは言い難いのが現状です。とはいえ5Gの法人活用に向けては、現在もいくつかの企業が利用拡大に向けた取り組みを進めています。

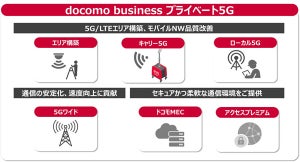

その1つがNTTドコモの子会社であるNTT Comです。同社はNTTグループの再編によって、2022年にNTTコムウェアとともにNTTドコモの子会社となり、NTTドコモグループの法人事業を同社に集約。現在は「docomo business」ブランドで法人事業を主とした事業展開を進めています。

それゆえ、NTT Comは元々事業展開していた固定通信や、ローカル5Gなどの自営網だけでなく、NTTドコモの5Gネットワークを活用した事業の強化も積極化を図っているようです。

実際、同社ではパートナー企業と共同でビジネス創出を進め、すでに5Gビジネス関連のソリューションを2000件以上受注しているとのこと。とりわけ5Gの高速大容量通信を生かしやすい、XRや映像関連のソリューション事例が多いとしています。

しかし、同社が5Gの法人事業として受注しているのは、5Gのネットワーク上で動作するソリューションだけでなく、企業のニーズに応じて5Gのエリアを構築することも含まれているとのこと。

大規模な工場が建設された際に、工場内やその周辺にネットワークを構築することや、スポーツイベントなどで映像中継などをする企業の要請に応じ、可搬型基地局などで臨時の5Gネットワークを構築することなども、5Gソリューションの中には含まれるようです。

一方で、5Gネットワークを活用した法人向けソリューションという側面で見た場合、従来から大きな課題となっている、実証実験から先の商用利用に進まないという状況は大きく変わっていないように見えます。

すでに監視カメラなど、映像を活用したいくつかのソリューションが商用環境で活用されている事例はあるようですが、まだその数は少ないというのが正直なところではないでしょうか。

とりわけ5Gソリューションの導入が進まない理由として多く挙げられるのが、コストの問題です。ネットワークを構成する機器や端末の価格が下がらないことから、とりわけローカル5Gは整備するのにコストがかかるため導入をためらうケースが多いと聞きます。

ただ、NTTコミュニケーションズのプラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部 5Gサービス部門 部門長である岩本健嗣氏によると、顧客からは他にもさまざまな要望が挙がっているようです。

1つ目は、セキュリティの高さや安定して通信できることなど、企業の要件を満たすネットワークが必要だということ。2つ目は混雑した時間帯でも安定して通信ができること。そして3つ目は、5Gとそれ以外のワイヤレスソリューションを比べて検討したいニーズが多いことです。

実は企業が5Gの活用するうえで比較対象となるのは、無線ではなく固定のネットワークであったりします。固定のネットワークはケーブルの煩雑さや制約がある一方で、企業が求める高速で安定し、なおかつ高いセキュリティを備えたネットワーク環境を実現しやすいメリットがあります。

従来、企業側はそうした固定ネットワークを使っていることが多いので、5G、ひいては無線のネットワークにも固定ネットワークに遜色ない機能・性能を求める傾向が強いようです。

ネットワークの制御で安定通信を実現、課題は?

それを実現する策の1つに挙げられるのが、ネットワークを仮想的に分割して専用の帯域を確保する、5Gで最も注目されている「ネットワークスライシング技術」です。

しかしながらネットワークスライシングを利用するには、ネットワークが5G専用の機器で構成されたSA運用に移行する必要があり、現在携帯電話のネットワークで主流の、4Gのネットワーク上に5Gの基地局を設置したノンスタンドアローン(NSA)運用では利用できません。自営で既存のネットワークにとらわれないローカル5Gであればそうした環境も実現しやすいですが、コストが高いという問題が発生してしまいます。

そこで、こうしたニーズを現状のネットワークで可能な限り満たすサービスとして、新たに提供するのがNTT Comが提供開始した5Gワイドとなります。

これはネットワークの制御により、5Gワイドの契約回線に対して、一般契約の回線よりも多く無線通信ができるリソースを割り当てるというもの。

それだけに一般契約の回線よりも高速な通信が可能になるほか、混雑時もより多くの通信リソースが割り当てられるので品質が大きく落ちることなく、安定した通信が可能になります。

この仕組みであればSA運用に移行しなくても利用できるうえ、4Gのネットワークでも利用できることから5Gが整備されていない場所での利活用も可能です。導入する企業側としても、ローカル5Gのような自営網には及ばないとはいえ低コストで比較的安定した通信環境を得られるのは大きなメリットとなるようです。

では、実際のところ5Gワイド回線は一般回線とどれくらい違いがあるのでしょうか。2024年4月22日に実施された説明会会場では、5Gワイド契約のSIMと一般契約のSIMを、モバイルで映像を中継する「LiveU」のデバイスにそれぞれ挿入。

ネットワークに負荷をかけた状態で、双方のデバイスから同じ映像を配信して映像品質を比較するデモが実施されました。

その内容を見ると、一般契約の回線ではブロックノイズが頻繁に発生していたのに対し、5Gワイド契約の回線ではノイズが発生することなく、高画質の映像を再生し続けている様子を確認できました。

このような結果から、NTT Comは5Gワイドを安定的で高品質の通信が必要な場面、例えば医療や交通などの分野で利活用されることを想定しているとのことです。また、その経験から、5G SAでのネットワークスライシング本格活用に向けて、無線リソースをマネジメントするノウハウを蓄積したいとしています。

ただ、そこで気になるのは、5Gワイドの回線を利用している周辺の一般ユーザーに影響が及ばないのか?ということです。

ネットワークスライシングと違ってネットワークを明確に分けるのではなく、同じネットワーク上で対象とする回線のみを優先して通信させる仕組みであることから、優先順位が低くなる一般回線ユーザーがその周辺で利用すると、通信品質が大幅に劣化してしまう可能性が考えられます。

この点について岩本氏は、都心のオフィスビルなどで多数の5Gワイド回線を導入すると大きな影響が出てしまいかねないが、一般的なコンビニエンスストアの店舗内に5Gワイドの回線が3つ、4つ増えたとしても影響は出ないと回答しています。

それゆえ、5Gワイドを活用したソリューションは、ある程度場所を選んで展開する形になるようです。5Gワイドは、どちらかといえば5G SAに移行する前のつなぎというべきサービスと見るべきでしょう。

しかし、5Gの利用が低調なこともあって、携帯各社が5G SAに移行するには、まだかなりの時間を要すると見られていることから、企業向けソリューションとしてはそうしたつなぎの技術の方が、意外と長く活躍することになるかもしれません。