ソフトバンクは2024年4月8日、「福岡PayPayドーム」のスマートスタジアム化に向けた実証実験を実施したことを公表。Blutooth Low Energy(BLE)を用いたマルチセンサや、BLEと4G/5Gネットワークと組み合わせたマルチネットワークを導入し、AR(拡張現実)技術を用いた球場内のナビゲーションやリアルタイムでの演出を実現しているのですが、なぜ枯れた技術でもあるBLEをフル活用しているのでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

VPSだけでは難しい位置測位にBLEを活用

プロ野球チーム「福岡ソフトバンクホークス」を有するソフトバンクは、かねて福岡ソフトバンクホークスが本拠地としている福岡PayPayドームで、通信やITを活用したさまざまな取り組みを進めてきました。とりわけ、ここ数年来は福岡PayPayドームのスマートスタジアム化に向け、ソフトバンクが有する技術を活用した施策をいくつか実施しています。

そうした取り組みの一環として、同社が2024年4月8日に発表したのが、福岡PayPayドームのスマートスタジアム化に向けた実証実験となります。今回の実証実験は大きく2つの取り組みが実施されており、1つは「マルチセンサ」を使ったARナビゲーションです。

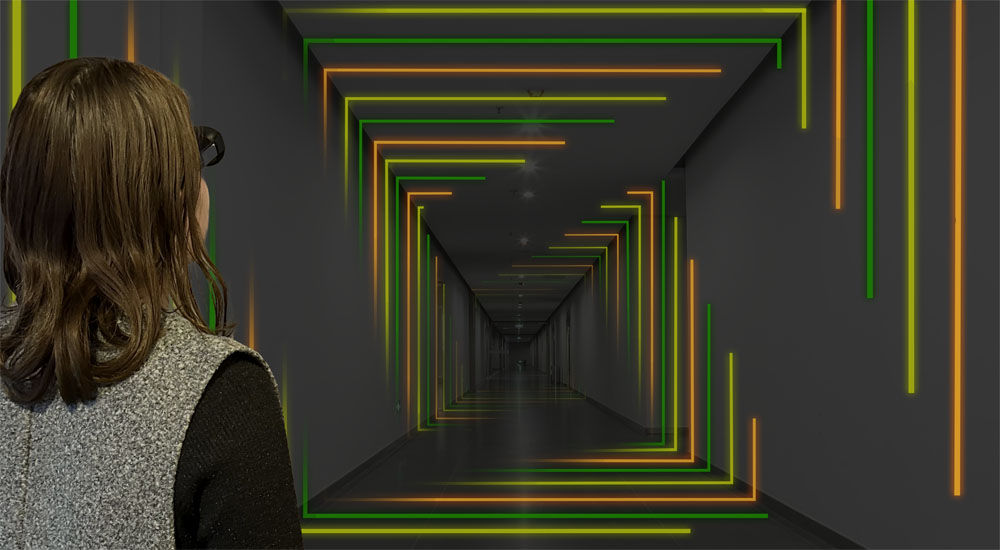

これはARグラス(XREAL Light)を装着して通路を進み、特定のパネルと認識してハイタッチすることで、次に進むルートがARで表示されるというもの。実証実験では球場の入口から「スーパーボックス」と呼ばれるVIP席へのルートを案内し、実際に誘導することに成功したとしています。

球場内はGPSによる位置情報を取得できないことから、今回の実証実験では利用者の位置を測位するため、画像を基にカメラを用いて位置や向きを特定するVPS(Visual Positioning System)を用いています。ただ球場内は似たような景色が多く、球場側から外観を変えて欲しくないとの要請もあって、VPSだけで正確な位置を特定するのが難しいとのこと。

そこで今回の実証実験では、VPSとBLEを組み合わせたマルチセンサによって位置を特定している点が大きな特徴となります。球場内に3つのBLEビーコンを設置することで大まかな位置を把握し、それにVPSでの測位情報を加えることで正確な位置を特定しているそうです。

安価で枯れているのがBLEの利点、将来に向けては課題も

より5Gに関連する施策となるのが、もう1つの「リアルタイムAR演出」というもの。こちらはARグラスを装着して球場で試合を観戦することにより、特定のタイミングでARによる演出が再生されるというものになります。

そこで課題になってくるのが、球場にいるたくさんの端末に対して、同じタイミングで一斉に演出を再生するよう指示すること。3万席を超える福岡PayPayドームの観客に対し、ネットワークからまったく同じタイミングで一斉に演出の再生を指示しようとすると、ネットワークが飽和してしまい端末によって再生指示が届くタイミングにずれが出てしまうのだそうです。

こうした演出は同じタイミングで再生されないと、コンテンツの体験を共有できず不満にもつながってしまいます。今回の実証実験では通常の4G/5Gネットワークと、BLEの2つを用いた「マルチネットワーク」を活用し、再生指示を二重化しているとのことです。

具体的には客席付近にBLEビーコンを設置。BLEのブロードキャスト型接続を用いてビーコンからの電波が届く端末に再生指示を出すとともに、4G/5Gのネットワークを通じても指示を出すことで電波が届かない人を補完し、一斉再生を実現したそうです。

今回はあくまで少人数での検証だったとのことですが、同社では単独のネットワークだけでは難しい、一斉再生の指示を実現できたとしています。

-

多数の端末に、同時に指示をするとネットワークが飽和してしまうことから、BLEビーコンのブロードキャスト型接続でビーコン周辺の端末に指示を出し、4G/5Gネットワークでも指示を出すことでビーコンを補完する形となる

5Gでは多数同時接続が大きな特徴の1つとされていますが、同時に接続できても同じタイミングで多数の端末から一斉に通信がなされてしまえば、やはりネットワークに負荷がかかってしまい思うように通信ができなくなってしまいます。

そうした課題を解決し、同じタイミングで一斉に通信できる環境を整える上では別の技術を取り入れる必要があったようです。

BLEは決して新しい技術ではありませんが、枯れた技術であるぶんビーコンのコストが安く、入手もしやすい。そうしたことから今回の実証実験に際しては、既存技術とBLEの組み合わせが最適との判断がなされたようです。

ただ将来を考えた場合、今回の実証実験の仕組みでは課題も出てくるように感じます。というのも実証実験に用いられたコンテンツはあくまで端末内に保存されたもので、リアルタイムAR演出で指示をしているのもあくまで再生のタイミングのみ。ストリーミングでリアルタイムに各種演出のデータを取得している訳でありません。

それゆえ提供できるコンテンツは端末内のアプリケーションに依存してしまう弱点がありますが、大容量のコンテンツやインタラクティブ性のあるコンテンツを、ネットワークを通じて同じタイミングで多数の人と共有するような施策は、現在の技術では難しく超えなければならないハードルが多くあるようです。

-

今回の実証実験ではARグラスを通じ、選手に手書きの応援メッセージを書いて飛ばすことができる「手書き応援メッセージ」なども実施していたというが、こうしたインタラクティブなコンテンツを同じタイミングで共有する仕組みの実現にはまだ課題があるようだ

それだけに枯れた技術だけでなく、新しいネットワーク技術の開発や活用にも積極的な取り組みを求めたいところです。