総務省は2024年3月12日、情報通信審議会から4.9GHz帯を5Gで使用するための技術的条件について、一部答申を受けたことを明らかにしています。これによって今後、4.9GHz帯を5G向けの新たな周波数帯として割り当てるための取り組みが進められると考えられますが、4.9GHz帯とは一体どのような周波数帯で、割り当てがなされることでどのような変化が生じると考えられるでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

貴重な「サブ6」の新規周波数割り当て

2023年に起きたNTTドコモの通信品質低下が示したように、携帯電話のトラフィックはここ最近大幅に増加しています。

それだけに新しい通信規格である5G、とりわけ帯域幅が広く大容量通信に適した、5G向けに割り当てられた高い周波数帯を活用したネットワークの整備は今後は重要度が大きく高まるものと考えられます。

それだけに携帯電話会社、そして政府も高い周波数帯による5Gの整備に向けた取り組みを進めており、第115回で触れた3.7GHz帯の電波干渉問題の解消も、そうした取り組みの一環と言えるものです。

しかし、政府はここ最近もう1つ大きな動きを見せており、それが新しい周波数帯「4.9GHz帯」の割り当てとなります。

実際、総務省は2024年3月12日に情報通信審議会から4.9GHz帯における5Gの技術的条件について、一部答申を受けたことを明らかにしています。これは要するに、総務省が4.9GHz帯を5Gで使用する上で必要な技術条件が整ったことを示しており、今後は総務省が4.9GHz帯を携帯電話会社に割り当てるための具体的な準備を進めていくものと考えられます。

4.9GHz帯は総務省が打ち出している「周波数再編アクションプラン」で、5G向けに割り当てを目指すとされてきた帯域の1つ。具体的には4900~5000MHzと、現在ローカル5Gに向けて割り当てられている4600~4900MHzの1つ上の周波数帯となり、4.7GHz帯と同じくバンドn79として扱われます。

現時点でその割り当て方法は決まっていませんが、仮に4.9GHz帯を1社にすべて割り当てた場合、携帯各社に5G向けとして割り当てられている3.7GHz帯や4.5GHz帯と同じ100MHzの帯域幅を確保できることから、大容量通信にも有効です。

そして何より、4.9GHz帯は4G向けの周波数帯より高いとはいえ、6GHz以下のいわゆる「サブ6」の周波数帯に分類されることから、携帯電話会社にとって見ればミリ波と比べ、はるかに扱いやすい帯域となります。

周波数再編アクションプランで割り当ての候補とされる周波数帯は、他にも26GHz帯や40GHz帯などが存在しますが、いずれもミリ波に分類され非常に扱いにくいことから、4.9GHz帯は携帯各社にとっても重要性の高い周波数帯となる可能性が高いでしょう。

-

総務省「情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要」より。「周波数再編アクションプラン」で、5G向けの割り当てを検討している帯域は3つあるが、中でも4.9GHz帯は「サブ6」に分類されることから携帯電話会社にとって魅力が高い

獲得に積極的なのはソフトバンクか

ではなぜ、4.9GHz帯の割り当てが今になって実現したのかといえば、それまでこの帯域を使っていた「無線アクセスシステム」の移行にめどが立ったからです。

無線アクセスシステムは、主として光ファイバーの敷設が難しい場所などに向けて高速通信を実現する仕組みで、FWA(Fixed Wireless Access)の一種となります。

そして、これまで5Gと無線アクセスシステムとの共存は難しいとされてきました。ただ総務省では、この周波数帯を使っている無線アクセスシステムを、他の無線システムに移すことを検討。空きを作ることで新たに5G向けとして割り当てることを決めたのです。

しかし、4.9GHz帯は下の周波数帯はローカル5Gと隣接していることから共用の検討は必要ないものの、上の周波数帯が無線航行衛星システム、そして航空用空港面移動通信システムと隣接しています。それゆえ各システムとの電波干渉が、割り当てる上で課題となったようです。

-

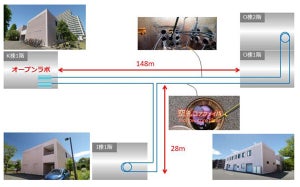

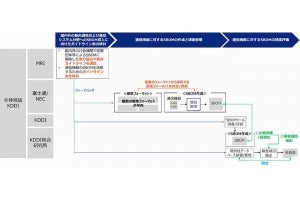

総務省「情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会 技術検討作業班」資料より。4.9GHz帯を使用している無線アクセスシステムとの共用はできないと判断されたが、これを他のシステムなどへ移動することで空きを作ることになった

そこで総務省では電波干渉せずに共用できる条件を検証し、結果5Gの基地局を、各システムと一定の距離を離して設置することや、フィルタを設置することなどで共用することは可能と判断。これによって5G向けの活用が具体化するに至ったといえるでしょう。

-

総務省「情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要」より。無線航行衛星システムと航空用空港面移動通信システムとの共用に関しては、5Gの基地局を他のシステムと一定の距離を空けて設置するなどすることで可能と判断されたようだ

とは言え、繰り返しになりますが今回の発表は、あくまで4.9GHz帯が5G向けに割り当てる方針が決まっただけで、具体的な割り当て条件などは今後定められることとなります。それゆえ、現時点では4.9GHz帯をどのような形で、何社に割り当てるのかなどは分かっていません。

ただ仮に、この帯域が1社に100MHz幅で割り当てられるとなった場合、大きく動く可能性が高いのはソフトバンクではないかと筆者は見ています。なぜならソフトバンクはサブ6の周波数帯割り当てが100MHz幅の3.7GHz帯のみで、NTTドコモやKDDIが200MHz幅ずつ割り当てられているのと比べ帯域幅が少ないからです。

それは楽天モバイルも同様なのですが、同社は経営が厳しい上に獲得したばかりの700MHz帯の整備を優先する必要があることから、整備にコストがかかる高い周波数帯の獲得には積極的に動きづらい。そう考えると、4.9GHz帯の獲得に向けてはソフトバンクが、積極的な動きを見せる可能性が高いのではないでしょうか。

また先にも触れた通り、4.9GHz帯はバンドn79に内包されることから、NTTドコモ以外に割り当てられた場合はバンドn79の国内におけるスケールメリットが拡大することにもなります。

現在、バンドn79は海外であまり使われていないことから、積極的に対応するスマートフォンメーカーが少ないことが課題となっていますが、4.9GHz帯への割り当てでその状況も大きく変わることになるかもしれません。