ソニーとKDDIは2024年2月21日、放送・メディア業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を促進するため、スタンドアローン(SA)運用の5Gを活用した映像関連ソリューションを2024年内に提供開始することを目指すと発表しました。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

通信事業を手掛けるKDDIと、映像・通信機器を手がけるソニーの強みを生かし、どのような取り組みが進められようとしているのでしょうか。「MWC Barcelona 2024」で両社の代表者に話を聞きました。

5G SAで映像中継を無線化

スペイン・バルセロナで開催される携帯電話業界最大の見本市イベント「MWC Barcelona」。

2024年も2月26日から4日間にわたって実施された同イベントですが、そこに初めてブース出展したのがKDDIであり、同社はスペースXの「Starlink」による衛星通信のほか、通信を活用したさまざまなデジタル化関連ソリューションを展示していました。

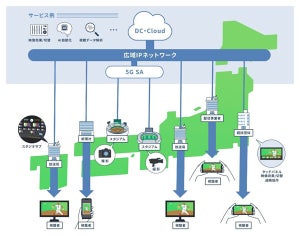

なかでも5Gの活用を大きく打ち出していたのが、ソニーとの協業による映像関連ソリューションです。実際、両社は今回のMWC Barcelonaの開催に合わせる形で、2024年2月21日にKDDIの5G SAネットワークと、ソニーの映像伝送用通信デバイスを利用した映像関連のDXソリューションを、2024年内に提供開始することを目指すと発表しています。

-

ソニー製の映像伝送デバイスとKDDIの5G SAネットワークを活用した放送・メディア業界のDXソリューションを、2024年内に提供を目指すと発表。「MWC Barcelona 2024」ではその関連展示も実施されていた

他の業界の例にもれず、放送・メディア業界にもデジタル化の波は押し寄せてきていますが、デジタル化による効率化を進めにくかったのが中継の現場です。なぜなら大容量の映像を安定的に送る必要があるため、カメラや中継車などに有線のケーブルを接続する必要があるからです。

当然のことながら、有線ケーブルによる接続は手間がかかるうえ、撮影や移動などに制約が生じてしまうなど、多くの課題を抱えることとなります。

そこで、まずは高速大容量通信が可能な5Gのネットワークを活用し、中継映像の伝送を無線化するソリューションを両社で開発・提供しようというのが発表の主旨となるようです。

両社は2023年に、5G SAで利用できる上り・下りの帯域を保証する保証型ネットワークスライシング機能を活用し、ソニーの低遅延トランスミッター試作機と、スマートフォン、カメラを組み合わせ、全国高校野球大会の中継映像を伝送する実証実験に成功しています。

今回はその取り組みをより洗練させ、具体的な商用サービスにまで落とし込もうとしている点が大きなポイントといえるでしょう。

KDDIのソリューション事業本部 DX推進本部 DXサービス戦略部長の野口一宙氏は、SA運用の5Gがネットワークスライシングにより通信品質を保持できる点に特徴を持つものの、それを放送業界に取り入れるにはさまざまな機器で品質保持を実現できるか実証をする必要があったと話しています。このため、放送系に強いプロダクトを持つソニーと協業し、実証を進めてきたとのことです。

一方のソニーは、放送機器を世界的に販売していることもあって海外の通信事業者とも映像伝送の検証を実施しており、実は今回のMWC Barcelonaに合わせて独ドイツテレコムとも、同種の実証実験を実施したことを明らかにしています。

しかし、ソニーの事業拡張準備室 映像B2B事業室 副室長である木山陽介氏によると、SA運用のサービスを提供している携帯電話会社がまだ数が少なく、その中でもKDDIはネットワークスライシングの取り組みで先行していることから、同社とは特に高い品質の実現に重きを置いて検証を進めているとのことです。

ただ、一概に放送・メディア業界の中継といっても、求められる要素には違いがあります。

放送局が求めるのは映像が一瞬たりとも途切れないネットワーク品質である一方で、スポーツジャーナリストの場合は途切れないことよりむしろ、早くデータを送信できることへの要求が強いとのこと。ネットワークスライシングでさまざまなユースケースに対応するべく、意見を募って対応を進めているそうです。

映像伝送に特化した5GデバイスとAPIを活用

今回のソリューションでは特徴的な取り組みもいくつかあり、その1つとなるのがソニーが新たに開発したポータブルデータトランスミッター「PDT-FP1」を、映像伝送用のデバイスとして活用していること。

PDT-FP1は2024年1月に発表されたばかりの、5Gのミリ波にも対応した映像伝送のための高速データ通信専用デバイスで、ソニー製のカメラに向けたアクセサリとして提供されるものです。

ソニーでは、こうした用途に向けたデバイスとして、カメラに接続できるプロユースのスマートフォン「Xperia PRO」シリーズを提供してきました。

ですが屋外でのスポーツ中継などでは、気温が高いなど過酷な環境で長時間使うことが求められるのに加え、大きなカメラを持つ人にとっては通信機器が大きいと操作面で影響が出てしまうそうです。そこでPDT-FP1は、排熱やサイズなどの設計に力が入れられているとのことです。

もう1つ、PDT-FP1で力が入れられているのが通信です。PDT-FP1は日本だけでなく海外でも使える仕様となっており、対応する周波数の幅が非常に広くなっている上、専用デバイスということもあってアンテナのサイズを従来のスマートフォンより大きくし、高速通信がしやすいよう感度も大幅に向上させているとのことです。

ただ、ネットワークスライシングを活用したソリューションとなると、どうやってスライスされた帯域を確保し、アクセスするのか?という問題が生じてきます。

通信に詳しくないカメラマンがそのような操作や設定をこなすのは難しいことから、活用が期待されるのがもう1つの特徴となるAPIです。

実はKDDIでは、通信事業者の業界団体であるGSMAが立ち上げた、通信事業者が提供するサービスのさまざまな要素をAPIとして提供する「GSMA Open Gateway」構想に初期メンバーとして参画しており、今回のMWC BarcelonaにおいてもそのAPIを活用した取り組みをいくつか紹介していました。

ソニーとの取り組みもAPI活用事例の1つとして紹介されており、SIMの差し替えや設定などの手間を欠ける必要なく、スイッチを入れたらAPIで自動的に、ネットワークスライシングで専用の帯域を確保し安定した中継を実現する……といった仕組みの検討がなされているようです。

-

KDDIはGSMAの「GSMA Open Gateway」構想に参画しており、通信会社が提供する通信や認証などの各種サービスを、APIを通じて他のさまざまなサービスを提供する企業に利用してもらうことに力を入れている

しかし、5G SAを活用したソリューションを提供するうえでは、利用するエリアがそもそも5Gに対応している必要があります。

現状、5G SAに対応したKDDIのエリアは極めてごく限られた範囲でしかないことから、ソリューションが存在してもネットワークが対応していないので使えない、という事態にもなりかねません。

そこで野口氏は、1つの方向性として中継のニーズが高いスタジアムなどに5G SAとスライシングに対応したネットワーク環境を用意することを挙げています。

野口氏は同時に「さまざまなクライテリア(評価基準)を考えないといけない」と話し、必ずしもネットワークスライシングが必要ではないケースでは、4Gと5Gを一体で運用している現状のノンスタンドアローン(NSA)運用も組み合わせて展開していくことも考えているとのことです。

高速大容量通信を生かしやすい放送業界は、5Gのビジネス活用が進めやすい事例として以前より多くの企業が取り組みを進めてきましたが、今回両社が具体的なソリューションを提示したことで、その本格活用が進む見込みが出てきたといえます。

携帯電話事業者による5G SAのネットワーク整備には依然大きな課題があるだけに、当面は限られた場面での活用となりそうですが、5Gのビジネス活用に向けた具体的な事例が増えることには大いに期待したいところです。