著作権侵害訴訟で敗訴したら「音楽をやめる」と宣言したエド・シーランが、5月4日に「盗作ではない」という判決を勝ち取り、廃業の危機を回避して5月5日に無事に新作「-」(Subtract)を発売した。同時に、この裁判は生成AIの台頭で改めて問われ始めた著作権のあり方に一石を投じるものになった。

アコースティックギターの弾き語り、打ち込みのビートにアダルトな表現を乗せた曲もあり、ヒップホップの造詣も深く、ジャンルを超えたコラボレーションも活発なエド・シーラン。音楽スタイルにこだわらず、なんでも創作に取り入れることに貪欲な彼は、過去に自分の曲に似ていると主張する人に何度も訴えられてきた。彼が英国で最もリッチなセレブに数えられるアーティストであることも、少なからず影響しているだろう。

2022年に「Shape of You」を巡る著作権侵害訴訟に勝った際にTwitterに投稿した動画で、「裁判で争うより和解する方が安く済むことを利用し、根拠なくクレームすることが一般的になっているように感じる」と、今日の著作権制度の不条理を非難した。そして「ソングライティング業界に深刻なダメージを与えている」と指摘した。

今回判決を迎えたのは「Thiking Out Loud」がマーヴィン・ゲイの「Let’s Get It On」の盗作だと訴えられた裁判。シーランは代理人任せにせず、約2週間の判決セッションで時間が許す限り裁判に出席し、証言台でギターを持って弾き語ってみせるなど、創作の主張に全力を尽くした。

西洋音楽の1オクターブは12音で構成され、ポップミュージックに使われるコードの種類も限られる。Spotifyに毎日60,000曲以上がアップロードされる昨今、4つのコード進行のような音楽作りの基本的な構成要素の類似は数限りない。それらを盗作として訴えるのは容易であり、その一方で曲ごとに異なる表現上の特徴を証明するのは困難なことである。

今回の訴訟には遺族だけではなく、「Let's Get it On」のソングライターの一人から権利を購入したStructured Asset Salesという会社や投資銀行家が関与している。シーランは利益を追求する著作権ビジネスに創作を否定されることになったら「侮辱的だ」として、判決セッションで「敗訴したら廃業」を宣言した。

判決後にシーランは「これらのコードはソングライターのアルファベットであり、私たちのツールキットであり、私たち全員が使えるようにそこにあるべきものです。青という色が誰のものでもないのと同じように、これらの楽器や演奏方法は誰のものでもない」と述べた。裁判でのスーツ姿から一変、判決の翌日にNYソーホー地区にあるポップアップストアに現れて、ギター1本でストリートパフォーマンスを披露した。

Ed stopped by the @AmericanExpress NY pop up...😲 pic.twitter.com/PpiYFNuRYy

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 5, 2023

このケースがなぜ重要かというと、著作権制度が本来の目的を果たせなくなっている現状が浮き彫りになったからだ。

極論すると、すべての創作は先人の成果の上に成り立っている。ポップミュージックも例外ではない。過去のミュージシャンの曲を聴き、それらのメロディ、コード進行、アイディアを学んだミュージシャンが、新たな発想で曲を作り、新たな表現を生み出し、変化を起こして音楽は進歩してきた。

「巨人(先人)の肩に乗る」ことと盗作は異なる。その線引きとなるのが知的財産制度である。違法なコピーを禁じることで無形財である知的財産からアーティストが報酬を得られ、それがアーティストのインセンティブになるが、独占を認めすぎると新たな創造や競争を生み出す情報や技術の流通が阻害されてしまう。独占を制度として認める一方で、創造活動が萎縮しないようにバランスを取ることが知財制度の重要な役割になる。

だが、エド・シーランのケースでは、アーティストの権利を守るべき著作権制度がアーティストの創作のインセンティブを奪ってしまっているように見える。

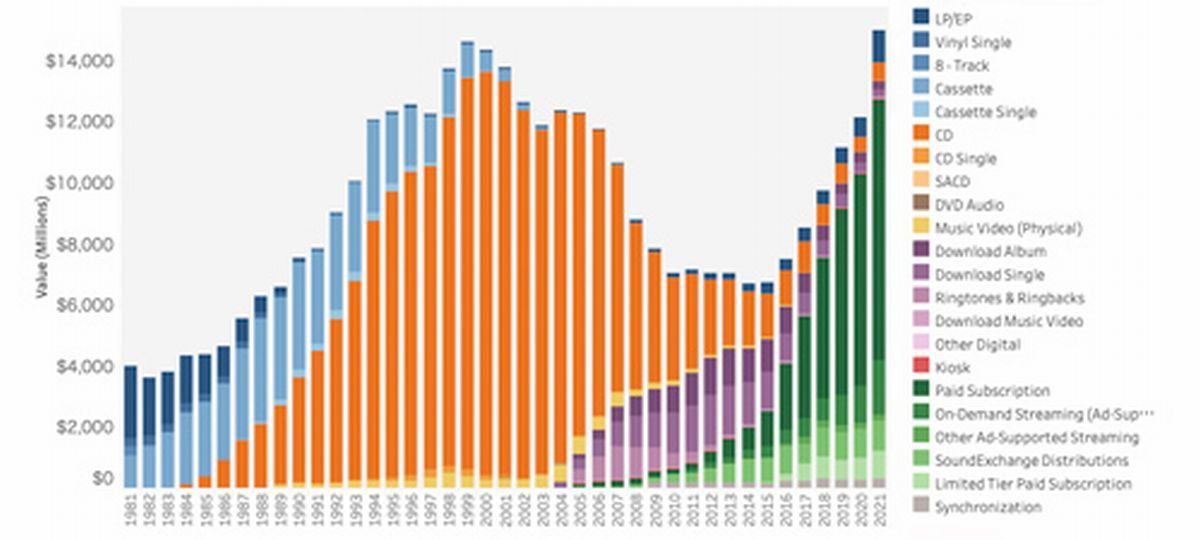

今日の著作権制度は、録音した音楽をファンに届ける方法がレコードなど限られた方法しかなかった時代には、アーティスト、ファン、そして音楽産業のすべてに利益をもたらしていた。しかし、デジタル音楽とネットの時代になり、デジタルコピーを簡単にやり取りできるようになって違法コピーが氾濫し、合法コピーを売るための著作権制度は有効性を失い、CD売上高が大きく減少。米音楽産業は長い衰退のトンネルに迷い込んだ。2014年の米音楽売上高は67億ドルと、それまでの過去最高だった1999年(146億ドル)の半分以下に落ち込んだ。

そんな音楽産業を救ったのが音楽ストリーミングサービスの台頭だ。違法コピーに手間をかけるよりも便利で、数百万曲の音楽を自由に楽しめ、そして音楽配信のチャンスをより多くのクリエイターにもたらす。デジタル音楽とネットのメリットを生かした新しいサービスを回復の原動力に、米音楽市場は一昨年に150億ドル超を達成して過去最高を塗りかえた。

-

1980年から2021年までの米音楽売上高の推移、iPodは音楽の楽しみ方を変えたが、デジタルダウンロード時代に音楽の売上高は下落。音楽ストリーミングサービスの普及と共に再成長が始まり、2021年に過去最高を記録した(Source:RIAA)

エド・シーランは著作権や音楽に対してオープンなアプローチをとっており、子供達が自分の音楽を海賊版にすることが、そもそも自分が有名になるきっかけになったと述べている。また、自分の音楽を再生したため、著作権侵害でアカウントを停止させられた子供達のために立ち上がったこともある。海賊行為を後押ししているのではない。現在の著作権制度はレコード会社のような中間業者やゲートキーパーの経済的インセンティブに偏っており、今日の音楽市場において創作活動のインセンティブとのバランスが取れていないという問題提起である。

エド・シーランのケースの議論は、AIによる音楽生成の進歩がもたらす著作権問題にも広がっている。AIによって生成されたボーカルがドレイクやザ・ウィークエンドの声に聞こえる曲「Heart on My Sleeve」がストリーミングサービスに登場して一夜にしてヒットし、すぐにストリーミングサービスから削除された。ドレイクのレーベルは、著作権のある音楽を使って学習させたAIモデルが自分たちの権利を侵害していると主張している。

一方でグライムスは、自分の声をAI化した楽曲を作るようファンに呼びかけ、そのロイヤリティを分配することを提案している。彼女はAIを含め進化する音楽テクノロジーを支持すると公言しており、音楽制作におけるAIの利用に関して著作権制度が創造性の弊害になっていると主張する。ホーリー・ハーダン(Holly Herndon)のように、自身のAI生成バージョンである「Holly+」を作って共演するアーティストもいる。

音楽業界は、サンプリングやフェアユース、1つの楽曲に含まれる複数の関係者のクレジットや補償の方法など、知的財産に関する問題の最前線に立つことが少なくない。

AI生成を使ったコンテンツ作りはまだお遊びの範疇ではあるものの、「Heart On My Sleeve」の成功によって音楽業界の警戒感が強まった。AI創作に著作権は必要か、それはAIのプログラマーのものなのか、それとも学習に使用された元の曲の作者に与えられるべきなのか。AI生成が権利を侵害しているとして訴訟を起こすことはできる。だが、既存のルールで対応しきれないAI生成の訴訟は、著作権の主張よりもはるかに時間もコストもかかるものになるだろう。

今や音楽は単一のアーティストが創造し、物理的なメディアで配布するものではなく、多くの人々が創造的に関与し、デジタルプラットフォームで広くシェアするものになっている。さらにAIという新たなプレイヤーが場に入ってきたことで、創作の意味自体が変化している。そのような状況において、著作権制度は何を保護し、何を奨励し、何を制限すべきなのか、音楽業界は新たな解答を見つけなければならない。