英国の現代美術家ダミアン・ハーストのNFT(Non-Fungible Token)プロジェクト「The Currency」の結果が出た。

ハーストは、紙にカラフルなドットを散らしたアートを1万点作成し、それぞれの所有を示すNFTを鋳造した。そして、そのうちの9000作品を各2000ドルで販売した。抽選で権利を得た購入者はまずNFTを受け取る。そして1年後に絵画か、NFTのどちらかを選ばなければならない。NFTを選ぶなら絵を燃やす。絵を選んだ購入者にはNFTと引き換えにリアルなアートが届けられ、NFTをバーン(焼却=削除)する。7月末に交換期間が終了し、所有者達が下した判断が明らかになったというわけだ。

NFTはデジタル所有権でしかない。現物のアートが燃やされてなくなってしまったら所有権を保持しても意味がない。NFTを選ぶのはナンセンス、そう思った人がいるかと思う。私もそうだった。

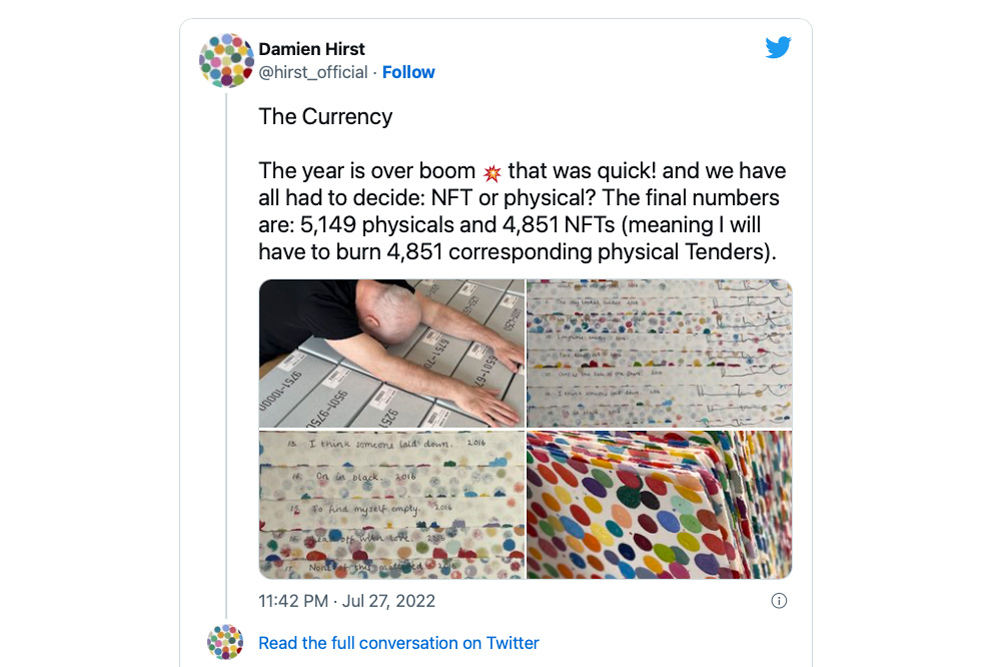

結果はというと、現物のアートに交換されたのは5,149作品。NFTで残っているのは4,851作品。ハーストが自分の元に1,000作品を残し、彼はNFTを選択したので、購入者でNFTを選んだのは3,851人ということになる。過半数を基準にしたら現物のアートを選んだ人の方が多いが、3,852人、43%もの人がNFTを選んだのだ。

The Currencyは何を意味するのか? 結果が出てからずっとつらつらと考えていた。

ハースト氏はThe Currencyをアートの通貨としての価値を問うものだと説明している。ハーストは画家としては彼が望むような評価を得られていないが、死骸を使ったり、ホルマリン漬けにした動物といったセンセーショナルな作品で、英国で最も稼ぐアーティストになった。彼の成功に関しては「良いビジネスは最もよいアートだ」というアンディ・ウォーホルの言葉がよく引用される。

ハーストが描いた1万枚の絵にはハーストのホログラフィック・イメージが印刷された紙が使われ、ハーストが署名しており、それぞれに作品番号とタイトルが付けられている。1枚1枚異なるが、どれも同じようにドットが散らばった絵でぱっと見はどれも同じに見える。つまり、ハーストは紙幣のような1万枚の作品を作成したのだ。その上で代替可能(fungible)なリアルなアートと、代替不可能(non-fungible)なNFTの選択を迫った。

The Currencyは「形のあるアートとデジタルアート、どちらが重要なのか?」を問うている。それは「可換通貨な通貨と暗号通貨、どちらが重要か?」という問いにも通じる。

The Currencyよりも前に、DiFiプロトコルを手がけるInjective Protocolという会社がアート界で同じ問いを投げかけた。バンクシーが2006年に発表した作品「Morons」を95,000ドルで購入。ちなみに「Morons」は美術品オークションを風刺した作品である。それをTwitterでライブ焼却し、NFT化したデジタルアートを382,000ドルで売却したのだ。

人はデジタルよりも形のあるものを好む。NFTアート市場が急拡大し、昨年3月にデジタルアーティストのBeepleの「The First 5000 Days」がオークションで75億ドルで落札された。それでも、NFTアートの価値への不信感は根強い。価値のないものへの投資に過ぎないと見なされ、デジタルの所有権が物理的な所有権と同等であるという考え方を多くの人は受け入れようとしない。そこでリアルなアートを破壊し、それ以上の価格でNFTを売却することでNFTが作品の代わりになることを示した。

The Currencyに話を戻すと、同プロジェクトは従来の形のある作品を評価する人と、NFTアートを評価する人の2つのグループが存在することを示す。どちらも同じようにアーティストとしてハーストの価値を認めている。だが、評価のベクトルが異なる。中でも形のあるアートを重視する人達にとって、デジタルアートを評価するグループは感覚的に理解できない謎な存在である。

しかし、ブロックチェーン技術の可能性を信じる人、仮想資産や暗号資産の扱いに慣れて育った若い世代がすでに存在する。彼らにとって、ブロックチェーンウォレットは暗号通貨を入れておくだけの財布ではない。アートコレクションであり、自分の好みや興味、アイデンティティを表し、何に価値を置いているかを示すものだ。形のあるアートを評価する人達が、壁にかけて鑑賞できてこそアートと感じるのと何ら違いはない。そうした考えを持った人達が今どのくらいの規模で、どのような影響力を持つようになっているのか、The Currencyの結果はそれを示す。