Bloombergによると、電気自動車(EV)は新車販売比率が5%を超えると、一気に普及が加速する。今年第2四半期に米国でそれが起こった。

2013年にノルウェーで、2018年に中国で、そして2021年に韓国で、5%を超えた後にEVがニッチからメインストリームへのシフトを加速させ始めた。そうした米国よりもEVの普及率が高い国(18カ国)のデータに照らすと、EVは古典的な「S字カーブ」の普及パターンを凌駕し、「5%」をティッピングポイント(tipping point:しきい値)に加速度的に導入者を増加させている。充電スタンド不足、初期費用の高さ、仕組みを学ぶ労力など、米国においてEV普及の障害になっていることの多くは、18カ国を含む世界中の国で共通の課題であり、米国より普及が進む国と同じように5%超えでEV導入が加速するというのがBloombergの見立てである。データ通りだと、2025年末までに米国の新車販売の4分の1がEVになる可能性がある。これは多くの予測より数年早いペースだ。ちなみに2022年第1四半期の日本におけるEV(プラグインハイブリッドを含まない)の新車販売比率は1.4%だった(日本自動車販売協会連合会)。

増えたといってもようやく5%だから、EVをよく見かけるようになったわけではない。カリフォルニア州を訪れる機会があればEVの多さに驚くと思うが(登録車輌の約4割)、他に登録車が10%に達している州はなく、5%を超えているのもテキサスやフロリダなどごく一部。まだ多くの州が1%未満という段階である。

しかし、ここ最近で人々のEVに対する意識に大きな変化が見られる。以前は「充電スタンドはどこにあるんだ」「まだ高いよね」ですぐに終わったEVの世間話が、最近はたとえば学校の送り迎えの際にEVが停まっていると、その周りでガソリン車と比べた維持費の安さ、給油と給電のコストの違い、トランクの広さなど具体的に話し込むことが増えた。

Consumer Reportsが7月に公開したサーベイ調査によると、回答者(8027人)の71%がEVの購入またはリースに関心を持っており、2020年調査でわずか4%しかいなかった「ぜひ買いたい」が14%に増加した。実際の状況が反映されていると思ったのが、全体の約8割がEVを運転したことも乗ったこともないのだが、「ぜひ買いたい」と答え人の約7割が近所でEVを見かけたことがある。逆に「検討しない」と答えた人は27%しか見かけたことがなかった。

EVを体験したことがある人はまだ少ない。しかし、物好きな人が購入するものだったEVが、近所や職場の駐車場といった身近なところで1台、2台と増えていき、特に関心が無かった人も「自分も欲しいな…」と思い始めている。

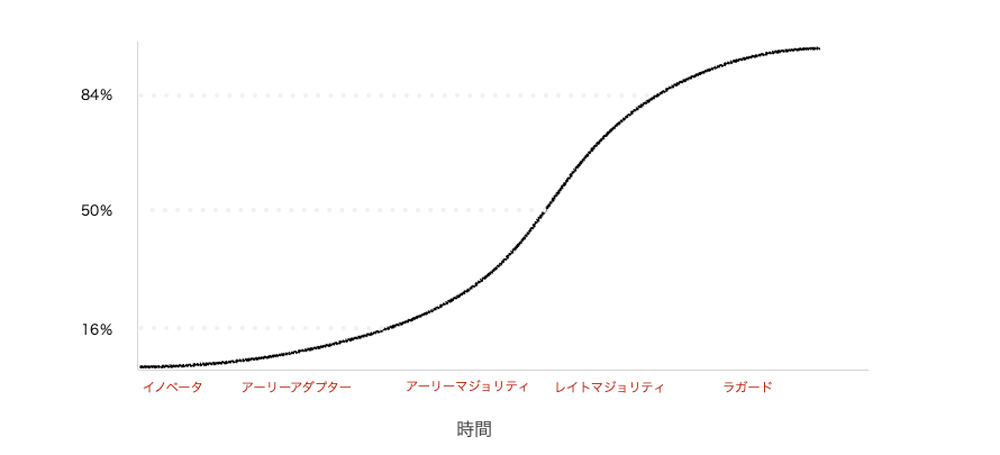

電気、テレビ、携帯電話、インターネット、スマートフォン、LED電球など、新しい技術の普及は同じペースではなく、初期はゆっくり、そしてある時点を境に指数関数的にペースが上昇し、そして飽和に近づくにつれて再び遅くなる。X軸を時間、Y軸を浸透率または導入者数にしたグラフはS字カーブになる。では、なぜEVは従来よりも急激なカーブを描いているだろうか。

エベレット・M・ロジャース氏のイノベータ理論だと、将来の可能性や最先端技術に価値を感じ、失敗も覚悟で真っ先に導入してみる「イノベータ」は全体の2.5%。そしてイノベーターほど急進的ではないものの、トレンドに敏感でいち早く体験しようとする「アーリーアダプター」は13.5%。流行に作るようにメインストリームの普及を先導する「アーリーマジョリティ(前期追随車)」が34%。新しいものに慎重で周囲の動向を注意深く伺いながら導入を決める「レイトマジョリティ(後期追随者)」が同34%。最後まで新しいものに抵抗する「ラガード(遅滞者)」が16%である。

その比率には今も大きな変化はないと見られている。ところが、20世紀の半ばごろのケースではティッピングポイントから導入者が全体の80%に達するまで約20年を要していたのが、2010年代のスマートフォンはその半分程度の時間で達成した。変わったのは情報発信と口コミの力だ。スマートフォンの前にWebが普及しており、個人でも簡単かつインタラクティブに情報をやり取りできるようになった。そしてモバイルとソーシャルが情報発信のあり方を変えた。今はインフルエンサーと呼ばれる人達が台頭し、アーリーマジョリティやレイトマジョリティの動向に大きな影響を与えるアーリーアダプター(全体の13.5%)が以前よりはるかに大きな力を発揮している。

豊富な情報にスピーディに触れられるようになった今日のコンシューマが心引かれる要素は複雑化しており、それをコンサルタントのエリック・アルムケスト氏らが「The elements of value(価値の要素)」として整理している。

「ソーシャルインパクト」を頂点に、「ライフチェンジ」「エモーショナル」「機能性」の4つの階層で、30の要素によるピラミッドで構成されており、より多くの要素を提供する製品がより大きな顧客のロイヤリティを獲得して収益を安定して伸ばせる。

たとえば、2007年に登場したiPhoneは、BlackBerryやSymbianなどそれまでスマートフォンと呼ばれていた製品に比べて価格が高く、またiPhoneを利用できる通信キャリアは1社(AT&T)に限られた。しかし、携帯電話、モバイルWeb、音楽プレーヤーの機能をひとつにまとめ、タッチインターフェイスを含むまったく新しい価値を組み合わせて提供したことで、瞬く間にアーリーアダプターからアーリーマジョリティを獲得する成長を達成した。EVもいま米国で販売されている製品はエンジン車に比べて価格が高く、充電環境もまだ乏しい。だが、環境に優しいだけではなく、メンテナンスの必要性の低さ、継続的なコスト削減、エンジンのスペースが不要なEVならではのデザイン、ソフトウェアアップデートによる継続的な進化など、複数の要素による価値の形成でかつてのiPhoneと同じようにアーリーアダプターを引き付けている。