この連載では、ストレージの基礎的な解説をはじめ、実際のIT現場で役立つ、押さえておくべき実践のポイントを近年のストレージ動向なども交えながら解説します。IT領域の編集部1年生の私がさまざまな専門家のもとで勉強します。みなさんも一緒に学んでいきましょう。

連載の第7回目となる今回は、日立製作所(以下、日立)のITプロダクツ統括本部 ソリューションストラテジー本部でハイブリッドクラウドビジネス推進部の主任技師を務める松井礼生氏に、ストレージの提供の仕方の違いについて教わりました。

--アプライアンスストレージとSDSの違いを教えてください

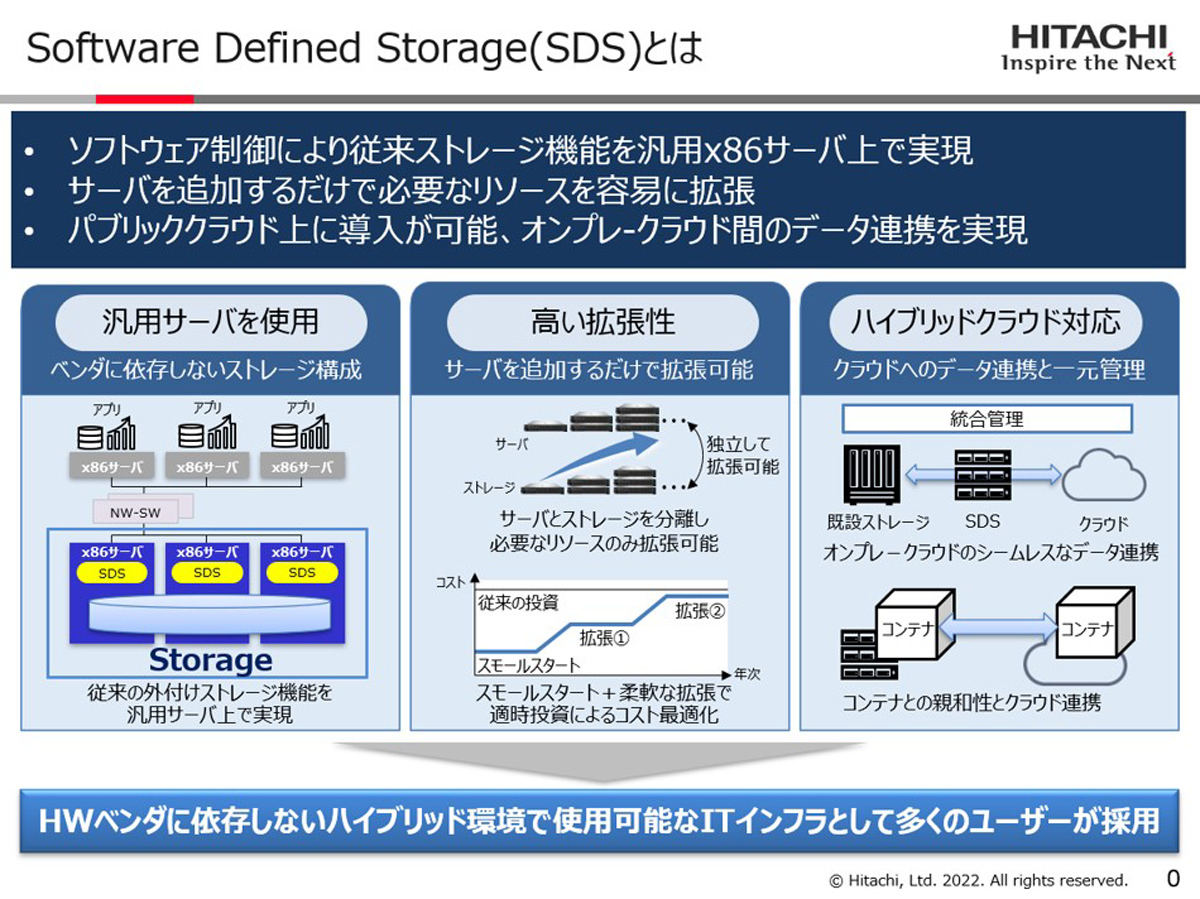

松井氏:まず、アプライアンスとは「専用の」といったような意味を持つ言葉です。一方で、SDSとはSoftware Defined Storageの頭文字をとったもので、日本語にすると「ソフトウェアによって定義されるストレージ」のような意味です。

アプライアンスストレージとSDSはカテゴリ的に横並びに位置するのではなく、ストレージを提供する方法の違いによって分けられます。

ストレージは前回学んだようなHDDやSSDなどのハードウェアと、ストレージを動かすためのOS(Operating System)やソフトウェアが組み合わさって機能しています。

アプライアンスストレージはどこか特定の企業がハードウェアもソフトウェアもすべて丸ごと提供している製品で、以前はアプライアンスストレージが主流でした。

一方で、SDSはストレージ・ソフトウエアをハードウエアから分離して提供する方法を指します。従来のアプライアンスストレージとは異なり、SDSはさまざまなハードウェア環境で動作するように設計されています。

例えば、ハードウェアは汎用x86サーバを使用できるようになります、そこにSDSとして開発されたソフトウェア(OS)を組み合わせることでストレージとして利用できるようになるイメージです。

松井氏:アプライアンスストレージはどこか特定の1社がハードウェアもソフトウェアも提供しているので、非常に信頼性が高い点が特徴です。ベンダーの担当者とストレージを購入したい企業の担当者が、要件に合わせて必要な容量や性能を何度も相談してから購入していました。そのぶん、障害が起きた際にはベンダーが対応できるので信頼性が高いのです。

逆に言うと、アプライアンスストレージはストレージベンダーとお客様が何度も打ち合わせをするため納入までに時間がかかる点が課題でした。近年はSNSや動画配信サービスなどがいくつもリリースされるようになったほか、さまざまな企業がビッグデータと呼ばれる大量のデータを扱うようになりました。

こうした状況では、逐一打ち合わせをしながらストレージを購入する従来型のスタイルでは間に合わなくなってきたのです。以前は数カ月から半年間くらいの期間をかけて打ち合わせを進めていましたが、徐々にお客様が求めるスピードが早くなっているような状況です。

爆発的に増加するデータに対してストレージをスピーディに準備する必要が出てきたのですが、そのような場合に、ベンダーや機種ごとにハードウェアとソフトウェアがさまざまで、高度な知識が求められる従来型のストレージでは柔軟な対応が難しくなってきたのです。

一方で、SDSは性能と容量をリニアにスケールアウトできることが最大の特長です。この特長を生かして、事前検討に時間をかけるのではなく、必要最低限の構成でスモールスタートして必要に応じてリソースを追加可能です。お客様の要望に応じてスピーディに届けられるのが、アプライアンスストレージと比較したときのSDSの長所です。

複数拠点に散在するデータを容易に利活用できるようになる、あるいは、オンプレミスとクラウドにまたがったリソースを単一のストレージリソースプールとして利用できることに対する期待の高まりも、SDSが求められるようになった要因だと思います。

現状はOSがどのハードウェア上できちんと動くのかを検証しながらSDSをご案内しているので、ある程度の仕様を満たしたハードウェアでないと完全には動かないようになっていますが、当社としては、将来的にはどのようなハードウェアに対しても「当社のOSを使っていただければストレージとして機能しますよ」といったSDSを目指していきたいですね。

参考・関連サイト

日立のアプライアンスストレージ

日立のソフトウェア・デファインド・ストレージ