改正電子帳簿保存法については、この連載でも昨年数回取り上げてきました。最後に取り上げた昨年12月の記事では「電子インボイスと電子帳簿保存法」というタイトルで電子インボイスに絞った内容ではありましたが、インボイス制度との関連についても触れてきました。ただし、12月に突然発表された「電子取引」に対する宥恕(ゆうじょ)措置やそれが意味するものについては詳しく言及することができませんでした。

改正電子帳簿保存法が今年1月1日に施行されて2カ月が経過しました。

その間に見えてきたことから、改正電子帳簿保存法やインボイス制度について中小企業の今後の課題を考えていきたいと思います。

改正電子帳簿保存法 「電子取引」をめぐるその後の動き

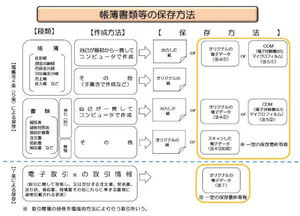

改正電子帳簿保存法では、会計帳簿の電子保存やスキャナ保存では要件が緩和され、電子保存は義務ではなく書面での保存も認められています。これに対して、電子取引での電子データ保存は義務化され、書面での保存は認められなくなっていました。

この電子取引での電子データ保存の義務化に対して、与党の税制改正大綱に2年間の猶予期間を設ける宥恕措置が盛り込まれ、昨年12月27日に発令された財務省令により正式に決定となりました。

(図1)は財務省の「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」説明したサイトに掲載されているものです。

「令和4年度税制改正の背景」には、改正電子帳簿保存法の公布から施行まで1年もなく、中小企業はもちろん大企業でさえ施行に間に合うように準備ができていないことが書かれています。要は拙速に電子取引での電子データ保存の義務化を進めようとして様々な業界から非難の声が上がり、急遽宥恕措置を講じたことになります。

ただし、電子取引での電子データ保存の義務化がなくなったわけではなく、猶予期間が2023年12月31日まで設けられただけです。その間税務調査があれば、「宥恕措置期間中における納税者の具体的な対応イメージ」にある通り、「社内のワークフロー整備が間に合わなかった」や「今後、保存するシステムを整備する意向は有している」など回答することで宥恕措置は認められますが、あくまで電子データ保存の義務化に向けて準備を進めていることが必要な要件になっていると考えておく必要があります。

今回施行直前になって、ドタバタした動きになったことは政府が責められても致し方ないことだと思います。特に「令和4年度税制改正の背景」に書かれている「中小企業においては制度の認知が進んでいない」ということは、行政側の怠慢以外の何物でもありません。政府はこの措置について「宥恕」という普段私たちが使うことのない言葉を使っていますが、その意味は「広く寛大な心で許すこと」とされています。宥恕措置という言葉を使う政府側の姿勢に反省するどころか上から目線を感じてしまいます。

改正電子帳簿保存法をめぐる中小企業の動き

改正電子帳簿保存法については、「電子取引」での電子データ保存の義務化という多くの事業者に影響する改正がありましたので、昨年の改正法公布以来、多くのベンダーなどによるセミナーが開催され、「今こそ電子帳簿保存法対応を」と言ったアピールが盛んに行われてきました。「電子取引」に宥恕措置が設けられて以降、今年になってもその傾向は変わりません。ブラウザの検索で「電子帳簿保存法」をキーワードに検索すると、多くの広告が出てくるなど、今こそ改正電子帳簿保存法で顧客を獲得しようとする動きはまだまだ続きそうな勢いです。

では中小企業や小規模事業者は、改正電子帳簿保存法に対応して積極的に動いているのでしょうか?

(図2)は2020年10月に開催された内閣府の納税環境整備に関する専門家会合に財務省が提出した資料の一部です。

この図で提示されているのは、会計帳簿等の電子保存についての利用状況です。承認件数は2019年事務年度(2020年6月時点)のもので、法人は法人税・消費税、個人事業者は所得税・消費税についての電子帳簿等保存の累計承認件数です。

約2年前の統計ですが、図中のコメントにある通り、中小企業・個人事業者の利用は低調です。一方で、図の右側に示されている通り、中小企業でも「電子的に帳簿作成している者が相当程度の割合存在している」ので「低コストの電子記帳の利用可能性も検討していくことが考えられる」としています。こうした考え方から会計帳簿等の電子保存での要件緩和が行われ、これまでの要件を大幅に緩和した「優良以外」の電子帳簿保存も認められることになったことが伺われます。

では、中小企業はこの改正電子帳簿保存法をどのように受け止めているのでしょうか?

(図3)は、商工会議所が昨年11月に公表した『「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果』から、改正電子帳簿保存法への対応意向についての調査結果を示した資料です。

-

(図3)改正電子帳簿保存法への対応の意向

この調査が行われた2021年6月~7月時点では、まだ「電子取引」の宥恕措置は発表されていませんでした。また、ここでは電子帳簿保存法のなかで会計帳簿等の電子保存・スキャナ保存・電子取引のいずれに対応する意向なのかは明確ではありません。

この調査が行われた時点では、「電子取引」での電子データ保存の義務化への対応が各ベンダーから必須の対応として強調されていた時期でもあります。それを考え合わせると、ここで「対応する予定」としている内容は「電子取引」が最初の対応内容になっている可能性は高いと思われます。

では、ここで「対応する予定」としていた事業者は、宥恕措置が講じられた中で、「電子取引」での電子データ保存に取り組んでいるのでしょうか?

(図4)は同じ商工会議所の調査結果にある請求書等のデジタル化状況についての調査結果です。

請求書等の作成をデジタル化していないと、発行する請求書等を「電子取引」することはできません。受領する請求書等が「電子取引」となるのも、取引先が請求書等の作成をデジタル化していないとできないことになります。

また、請求書等の作成をデジタル化していても、それを書面に印刷して郵送している場合は「電子取引」には該当しません。

この図から、請求書等の「電子取引」がどの程度行われているかはわかりませんが、事業者数が多くなる売上高が5千万円以下の層で請求書等のデジタル化がまだまだ低い状況から、売上高が低くなるほど「電子取引」を行なっている率は低くなっているのではないでしょうか。

このような請求書等のデジタル化の状況と宥恕措置が講じられたことも考慮すると、施行から2カ月で「電子取引」での電子データ保存に取り組む中小企業はまだまだ少ないのでないかと思われます。

この資料では、帳簿作成業務のデジタル化状況、売上・仕入の集計業務のデジタル化状況、受発注業務のデジタル化状況についても調査しています。

これらのデジタル化状況が高い順に並べていくと、 「帳簿作成」>「売上・仕入の集計」>「請求書等の作成」>「受発注」 の順番になります。

事業者にとってフロント業務である「請求書等の作成」よりもバックオフィス業務である「帳簿作成」の方がデジタル化状況は高くなっています。これは記帳代行などで税理士が「帳簿作成」をデジタル化していることなども反映していると思われますが、フロント業務がデジタル化され、そのデータを活かしてバックオフィス業務がデジタル化されるというフローができていないことを物語っています。

こうした状況で、会計帳簿等の電子保存に取り組むことは、中小企業にとってメリットがあるのでしょうか?

(図2)で示されたように会計帳簿等の電子保存には、大企業は高い割合で取り組んでいます。大企業では会計帳簿等の電子保存に取り組むことで、総勘定元帳や仕訳帳などの会計帳簿の保管コストを削減でき、訂正・削除等の履歴を残すことが内部統制上有効であることなど、具体的にメリットがあります。

中小企業にとって総勘定元帳や仕訳帳を印刷しないことで得られるメリットはほとんどないのではないでしょうか。

ここで見てきた資料から浮かび上がる中小企業の課題は、フロント業務からデジタル化し、そのデータを活かして会計業務のデジタル化をより効率的にし、これらのデータを有効に経営に活かしていくことです。

2023年10月にはインボイス制度が導入されます。これにはすべての事業者が何らかの対応する必要があります。このインボイス制度への対応を見据えた上で、電子帳簿保存法への対応をどうするか考えていく必要があります。

インボイス制度 中小企業への影響と現状

インボイス制度、正式には「適格請求書保存方式」は2023年10月に導入されます。「適格請求書保存方式」では、「適格請求書」として決められた形式の請求書を作成・発行できれば良いわけですので、手書きでも対応することは可能です。ただし、この「適格請求書」を発行できるのは、消費税の課税事業者で「適格請求書発行事業者」として事前に申請登録した事業者に限られます。この登録申請は昨年10月から受付を開始し、すでに適格請求書発行事業者を公表するサイトも公開されています。

(図5)は同じ商工会議所の資料で、このインボイス制度に対する中小企業の準備状況についての調査結果です。

-

(図5)インボイス制度導入への準備状況

グラフ内に( )で示されている数字は、2020年7月の調査結果です。これと比べると2021年の調査結果では少しは進んでいる状況とみることができます。ただし、全体としても約6割の事業者が準備を行っていない状況です。

インボイス制度を難しくしている一つの側面は、免税事業者は「適格請求書発行事業者」にはなれないということです。消費税の免税事業者とは、当事業期間の基準期間(前々事業期間)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される事業者のことです。 この免税事業者が「適格請求書発行事業者」になれないとどうなるのか。消費税の納税額を計算する際に「適格請求書発行事業者」からの仕入に係る消費税はこれまで通り全額控除できますが、免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外からの仕入に係る消費税は原則控除できないのです。この「適格請求書発行事業者」以外の事業者からの仕入税額控除については、経過措置により、インボイス制度導入から6年間は一定の率で減額されますが、経過措置がなくなるとまったく仕入税額控除することができなくなります。こうなると免税事業者から仕入れている課税事業者の納税額が増えてしまいますので、免税事業者からの仕入を見直す動きも出てきています。

この商工会議所の資料では、課税事業者が免税事業者からの仕入を見直すとする割合がこの調査時点で約2割を超えています。また、免税事業者が課税事業者となり「適格請求書発行事業者」になるとする割合も約2割に達しています。ただし、どちらについてもこの時点では「まだ分からない」とする事業者が5割を超えていることです。

国税庁ではインボイス制度については、かなり前からオンラインセミナーを開催するなど広報してきました。それでも、中小企業の実態としてはまだまだ準備が進んでいないということです。

(図4)でみた請求書等のデジタル化状況でもインボイス制度の準備状況でも、売上規模が小さくなるほど、対応している割合は低くなります。

中小企業・小規模事業者にとって課題となるのはインボイス制度への準備を進めること、免税事業者も「適格請求書発行事業者」も含めてスムーズなインボイス制度に対応するためにも請求書等のデジタル化を進めることではないでしょうか。そうした備えがあって、標準化が進む「電子インボイス」への対応も射程に入ってきます。

そして、インボイス制度が導入されてから3カ月後の2024年1月には「電子取引」での電子データ保存が義務化されます。「電子インボイス」への対応までその時点でできていれば、「電子取引」にも対応できるはずです。

中小企業・小規模事業者にとっては、現時点で電子帳簿保存法対応だけ取り上げ、その一部に対応していくことにメリットはありません。まずインボイス制度への対応を請求書等のデジタル化と併せて進められるように準備し、デジタル化された請求書等で「電子取引」を増やして効率化を進めていき、「電子取引」での電子データ保存対応が必須となる2024年1月1日を迎えられるようにすることが理想的な道筋ではないでしょうか。

このような状況を作り出していくためには、政府の広報も大事ですが、現状インボイス制度への準備が進まない、請求書等のデジタル化が進まない中小企業・小規模事業者にとって身近な存在である商工会議所や関与税理士などが丁寧な説明と指導で一歩一歩制度への対応、デジタル化への対応を進めていくことが重要ではないでしょうか。

インボイス制度の導入まで残された時間は1年半ほどになってきました。まずインボイス制度への対応を請求書等のデジタル化と併せて進められるように準備すること、これに早めに取り組むことが何より大事です。電子帳簿保存法への対応は、そうしたプロセスが進められた先で、業務フローとして自然に取り組めるようになってから取り組んでも遅くはありません。

中尾 健一(なかおけんいち)

1982年、日本デジタル研究所 (JDL)入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、2019年10月25日に社名変更したMikatus株式会社の最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。

Mikatus(ミカタス)株式会社 最高顧問