第529回で「電子戦装備の設置場所」という話を取り上げた。ところが最近、近代化改修に併せてAN/SLQ-32(V)7電子戦装置を搭載した米海軍の駆逐艦が登場。その奇異な姿が話題になっているので、続編を書いてみる。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

SEWIPブロックIII

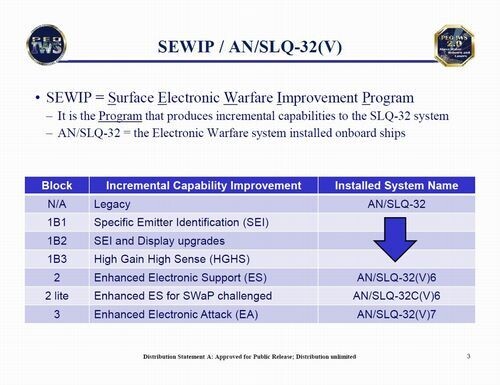

米海軍の水上艦で共通してに使われている電子戦装置は、第529回でも取り上げたように、AN/SLQ-32(V)シリーズ。けっこう歴史のある製品で、脅威の能力向上や過去の戦訓を受けて、さまざまなアップグレードが行われてきている。その改良計画全体をSEWIP(Surface Electronic Warfare Improvement Program)と称する。日本語に逐語訳すると、「水上戦闘艦の電子戦装置を改良する計画」。

SEWIPブロック2の下で開発されたのが、第529回で出てきたAN/SLQ-32(V)6で、担当メーカーはロッキード・マーティン。AN/SLQ-32(V)シリーズの中でも初めて、外見が大きく変化した。これは空中線の変更によるものだが、設置スペース自体は大きく変わっていない。

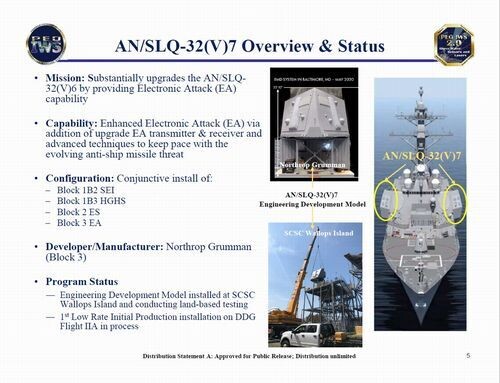

それに続く、SEWIPブロック3の下で開発されたのが、AN/SLQ-32(V)7。AN/SLQ-32(V)6ではES(Electronic Support)、つまり傍受・解析の部分を主として強化したが、AN/SLQ-32(V)7ではその続きとしてEA(Electronic Attack)、つまり妨害の機能を強化する。担当メーカーはノースロップ・グラマン。

おそらくは妨害用送信機(と、それが使用するアンテナ)を増強したためだろう。AN/SLQ-32(V)7では、アンテナ一式を収容する構造物が、それまでのモデルと比べて著しく大型化した。みんなワンセットになっているようで、バラバラにして配置するわけではないようだ。

新規に建造する艦であれば、最初からAN/SLQ-32(V)7の搭載を前提として設計する余地があるから、きれいに収めることができると期待したい。ところが、AN/SLQ-32(V)7を最初に導入するのは既存のアーレイ・バーク級駆逐艦。そしてこのクラス、艦橋構造物の左右両側面に電子戦関連のアンテナを取り付ける設計になっている。

設置する場所と、利用できるスペースは最初から決まっている中で、大幅に大型化したAN/SLQ-32(V)7のアンテナ一式を取り付けなければならない。さてどうする。

シマリスのほっぺ

結局、もともと従来版のAN/SLQ-32(V)3が載っていたスペースに、AN/SLQ-32(V)7用の大型化した構造物をくっつけた。その結果、追加された構造物が両側面に張り出して、船体の全幅を越える有様となった。おかげで「親知らずが腫れたみたい」「シマリスのほっぺ(chipmunk cheeks)」「頬袋にひまわりの種を詰め込んだハムスター」「デカ耳」などと、もう言われ放題。

もっとも、設計した側も悩んだところだろうと思う。電子戦装置の視界を確保できる場所で、かつ、既存の構造物になるべく影響しない場所。もちろん、AN/SPY-1D(V)レーダーを初めとする既存の電測兵装と干渉しない場所。改造のしやすさや、設置後の整備性も考えなければならない。となると、他の選択肢を思いつかない。

そしてよく見ると、AN/SLQ-32(V)7のアンテナ・フェイスを取り付けた構造物表面の角度は、隣接するAN/SPY-1D(V)レーダーの構造物と面一に揃えられている。また、真正面から見ると、側面の傾斜角も既存の上部構造物とそろえられている。つまり、対レーダー・ステルスの観点から悪影響を生じないように配慮した設計になっているように見受けられる。

とはいえ、ネガがないわけではないだろう。艦橋両側面のウィング直下にデカい張り出しができたので、艦橋ウィングからは下方が見にくくなった。すると、接岸時の操艦指揮がやりづらくならないだろうか。しかも、新設した構造物は前述したように舷側より外側にはみ出している。

もっとも、見づらいのは真下だけで前後は見えそうだから、舷側と岸壁の間隔がまったく分からないことはないと思われる(その辺は運用側からのインプットがあってしかるべき)。それに普通、艦を岸壁に横付けするときには、艦と岸壁の間に防舷材を入れるものだ。ことに、ステルス設計を取り入れた近年の水上戦闘艦は舷側が傾斜しているから、防舷材を挟まないと舷側上部を岸壁にぶつけてしまう。

ピンクニーというフネ

最後に余談を少々。

このAN/SLQ-32(V)7搭載改修を受けた艦の一番手はピンクニー(DDG-91)だが、同館の改造はこれだけでない。DDG Mod.2改修計画の下、イージス戦闘システムをベースライン10に、レーダーをAN/SPY-1D(V)からAN/SPY-6(V)4に、それぞれ更新することになっている。第508回で紹介したように、AN/SPY-6(V)4はAN/SPY-1D(V)と同じスペースに収まるように設計した新型レーダーだ。

その辺の話に限らず、ピンクニーはいろいろ話題の多い艦だ。新造時には、軍用規格のコンピュータを全廃して全面COTS(Commercial Off-The-Shelf)化したベースライン7.1搭載の一番手であった。

また、右舷側の上部構造を拡張して、AN/WLD-1 RMS(Remote Minehunting System)という機雷掃討用UUVの収容スペースを設けた6隻のうちの一番手でもある。RMSは結局、モノにならずに終わってしまったので、RMS収容スペースは空き家になったか、他の用途に転用されていると思われる。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第3弾『無人兵器』が刊行された。