2024年4月から働き方改革関連法施行の猶予期間が終了し、時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制が物流や建設業界にも適用されることになり、人材不足を懸念する2024年問題として大きな関心を集めた。物流・建設業界では、デジタル化を進めるなどして、対策を講じる企業が増えている。

そこで、2024年問題に向けて、どのような形でDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んできたのかについて、佐川急便 デジタル企画部 部長 南部一貴氏とSGシステム 経営企画室 経営企画ユニット ユニットマネジャー 原良典氏に聞いた。

2018年ごろからデジタル化を開始

佐川急便 デジタル企画部は、いわゆる情報システム部門で、南部氏は佐川急便全体で利用しているシステムの統括管理と企画を担っている。SGシステムは、佐川急便を含めたSGホールディングス(SGH)のグループ会社で、グループ全般のITに関わる提案や開発・保守を担当し、佐川急便のDXをデジタル企画部と連携しながら推進している。

SGHグループでは2030年に向けた長期ビジョンとして、「 Grow the new Story. 新しい物流で、新しい社会を、共に 育む。 」を掲げ、 2023年3月期から2025年3月期までの中期経営計画 「 SGH Story 2024 」 を策定。同ビジョンでは、DX戦略を重要な成長エンジンと位置付け、サービスの強化、業務の効率化、デジタル基盤の進化の3つを柱にDXに取り組んでいる。

南部氏によれば、佐川急便では2018年ごろからITによる効率化に取り組んでいるという。

「宅配クライシスといわれた時期もあり、以前から、将来、人が少なくなり、荷物が運べなくなるかもしれないことは課題として捉えており、2018年ごろから、現場業務をITで省力化・効率化する取り組みをスタートしています」(南部氏)

2022年から3カ年計画として、本格的にDXを進めていくことになり、佐川急便のDX「SDX」として取り組んでいるという。「DXは現場業務の効率化・省力化と、システムを使ってお客様向けのサービスを提供するという2軸で取り組んでいます」と南部氏は語る。

南部氏がいう宅配クライシスとは、日本全体の労働人口がシュリンクしていく中で、ECの需要は高くなり、その結果、荷物が増大し、ドライバー1人が運ばなければいけない荷物はどんどん増えていくという状況の中で、将来、荷物がさばききれなくなるという懸念だ。

DXではラストワンマイルに注力

同社がDXで力を入れているのがラストワンマイル、つまり、荷物を客先に届けるセールスドライバー(以下、ドライバー)の業務効率化だ。

「全体を通して、ドライバーが行う業務が大半を占めます。佐川急便単体としては基本的に倉庫を持っていないので、TC(Transfer Center:在庫の保管を行わない物流センター)といわれるずっと荷物が流れていく業種となり、1人のドライバーが行う業務は非常に多いです。そのため、ドライバーが担う業務をなるべくデジタルに置き換える、その前に、今までアナログだったものをデジタル化していく、そういう取り組みを行っています」(南部氏)

AI-OCRで送り状を完全デジタル化

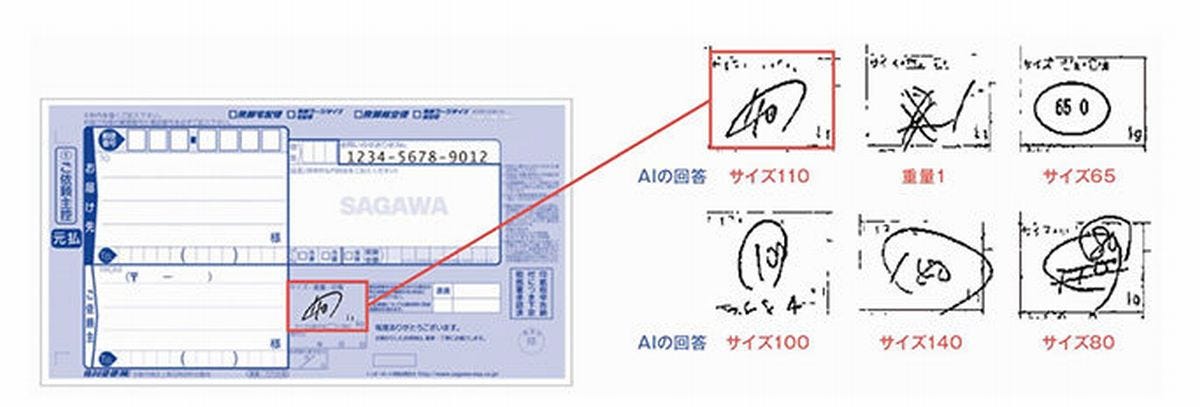

南部氏は、DXを行っていく上では、送り状の100%デジタル化が必須と語った。それまで送り状の9割がデジタル化されていたが、残りの1割の送り状はアナログのまま残っていた。

「1割の手書きの送り状は、住所情報をデジタル化できなかったので、業務効率化の精度が上がらない部分がありました。1割の送り状は、配達する日になってみないと、どこに配達するのか、何個配達するのか分かりませんでした」と、原氏は、デジタル化されていない送り状が存在するデメリットを指摘した。

そこで同社は、フューチャーアーキテクトと共同開発したAI-OCRを2019年から導入。送り状の100%デジタル化を実現するとともに、配送伝票入力を受託しているSGシステムでは、作業時間を月間約8,400時間短縮した。

ルート最適化サービス「スマート集配」を導入

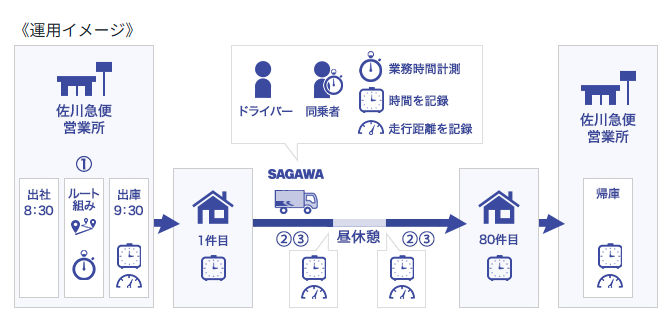

さらに2021年10月には、オプティマインドのラストワンマイルに特化したルート最適化サービス「Loogia(ルージア)」を利用したアプリ「スマート集配」導入した。

これは、佐川急便の集配業務で使用する情報端末とリアルタイムで最適な集配順序の決定を行うスマート集配をAPIで連携し、これまでアナログで行っていた集配順序の決定をシステム化することで、ドライバー業務の効率化を図るもの。ドライバーが出発前に行う集配先の位置確認やルート決めなどを自動で行い、配達の進捗や再配達などの集配状況に応じてルートを再計算する。

ただ、スマート集配のルートを採用するかどうかは、ドライバーの判断に任せられているという。配送経験の長いドライバーは、これまで培った経験やノウハウに基づき、作業効率の良いルートを選択するケースがあるからだ。

しかし南部氏は、経験の浅いドライバーにとってはスマート集配の導入効果が大きいと話す。

「物量の多い繁忙期は、お手伝いいただいているドライバーがいますので、本格導入する前にその方たちに試験的に導入して、この仕組みを使ってもらえるかどうかを確認しました。配達に慣れていない方や新人の方、繁忙期の応援の方など、配送する地域やエリアに詳しくなくても、配達順序が自動的に出力されるので、そういう方たちに便利に使っていただいています」

同社が行った14日間の実地検証において、ルート組時間は、担当ドライバーでは10分の短縮だったところ、新人・応援ドライバーでは30分短縮された。配達業務時間も、担当ドライバーは30分の短縮だが、新人・応援ドライバーは60分の短縮につながっている。