三井物産は、4年前から「世界有数のデジタル戦略企業への進化」を掲げ、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している。

「われわれ自身がデジタル技術を新たに開発して提供するわけではありませんが、ユーザーとして、新しい技術を含めたITやDXを幅広い事業領域に生かすという点で世界有数のレベルまで持っていこうと取り組んでいます」と語るのは、常務執行役員・デジタル総合戦略部長の真野雄司氏だ。

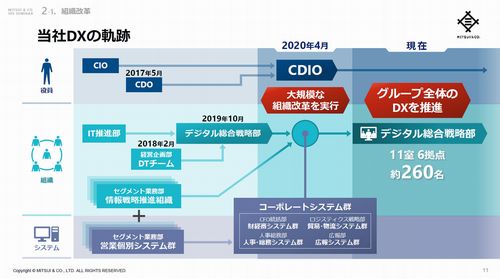

同社がDXとして最初に取り組んだのが、組織改革だ。2018年まで、同社のIT組織は、いわゆる「情シス」と呼ばれるIT推進部と、DXの推進部隊である経営企画 DTチームに分かれていた。

2019年10月に両組織をデジタル総合戦略部に統合。さらに、2020年の4月に、旧IT推進部が直接かかわっていない社内の個別IT部門もすべて統合し、デジタル総合戦略部に一本化した。そして、組織のパーパスを「デジタルの力で新たな価値を創る」ことに決めた。デジタル総合戦略部は、現在では、11室、約260名の組織になっている。

組織を統合した理由について、真野氏は「われわれは最終的にDXを通じて新たな事業を実装したいわけです。データサイエンティストだけを集めても、事業の実装には至りません。使うべきインフラ、サイバーセキュリティ、データ、ERPとの接続などを考えるのであれば、IT部隊が一緒に動かないと意味がありません」と語る。

また、真野氏はIT部隊は内にこもるだけでなく、会社や営業のために役に立つには、どうしたらいいのかを考えるべきだと指摘した。

「言葉を選ばずにいうと、IT部門は下請けになっている会社組織が多いと思います。IT部門の仕事は、システムを作ることになっていますが、われわれが本当にやらなければならないことは価値を創ることで、システムを作ることではありません。システムを作っただけであれば0点で、そのシステムがどう使われて、最終的にどういう価値を会社にもたらすのかまで責任を持つ必要があるということです」(真野氏)

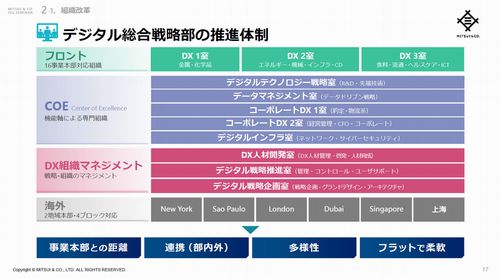

デジタル総合戦略部の組織構成

国内のデジタル総合戦略部は、フロント、CoE(センターオブエクセレンス)、DX組織マネジメントの3つに分けられる。大きな特徴は、フロントの存在だ。フロントは、社内にある16の事業本部に対応する組織で、各事業本部と密接に連携し、事業本部のDXの要望に応えていく。

CoEは専門性の機能軸で分かれており、AIやR&Dなど先端技術を扱うデジタルテクノロジー戦略室、データドリブン経営戦略を先導するデータマネジメント室、コーポレートDX 第1室はERP系、第2室は経営管理系のシステム(決算、人事、サステナビリティなど)を担当。デジタルインフラ室は、ネットワーク、サイバーセキュリティなどを見ている。

フロントが営業からいろいろな要望を受け、専門性が高いCoE側からも人を集めてバーチャルなチームを編成し、案件に対応するという。

DX人材開発室は人事総務部と連携したDX人材の開発を進め、デジタル戦略推進室はガバナンスの管理やユーザーサポートを担い、デジタル戦略企画室は全体の企画を行うのという位置づけになる。

3本柱のDX総合戦略

三井物産は、DX総合戦略を「DX人材戦略」「DD経営戦略」「DX事業戦略」の3本柱で進めている。以下、それぞれの戦略について、説明しよう。

DX人材戦略

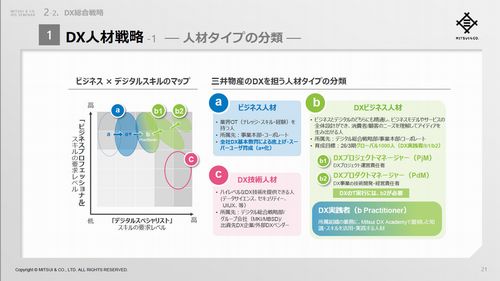

DX人材戦略では、社員の総DX戦力化を目指し、ビジネス人材、DXビジネス人材、DX技術人材という3つの人材タイプに分けて育成を進めている。

人材タイプは、縦軸にビジネスプロフェッショナル(業務知識)、横軸にデジタルスペシャリスト(IT知識)というスキルレベルで分類。IT知識は、ビジネス人材、DXビジネス人材、DX技術人材の順で高くなる。

「われわれが内製化したいのはDXビジネス人材、つまり、デジタルとビジネスの両方が分かる人であり、単なるデータサイエンティストなどの人材ではありません。デジタルとビジネスの両方が分からないと本当の意味でのDXはできないので、きちんとビジネスのことも理解できるDX人材を内製化していきます」(真野氏)

DXビジネス人材は、「ビジネスとデジタルのどちらにも精通し、ビジネスモデルやサービスの全体設計ができ、消費者と顧客のニーズを理解してアイデアを生み出せる人」と定義されている。

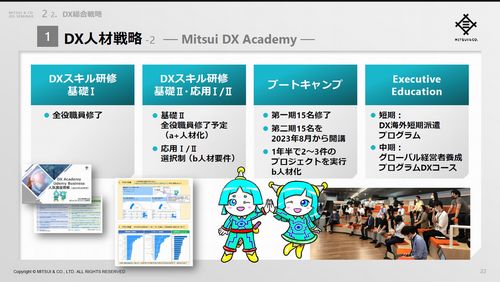

DX人材育成のため、同社が3年前に導入したのが、「Mitsui DX Academy」というカリキュラムだ。

DXスキル研修基礎IとDXスキル研修基礎IIは、全社員の受講が必須の講座となっており、この2つを修了することで、ビジネス人材の基礎的なIT/DX知識を引き上げる。

DXスキル研修の応用I/IIは選択制だが、これらを受講することで、DXビジネス人材となるIT/DX知識の要件を習得させる。

ブートキャンプは、1回当たり15名で、1年半で2~3件のDXプロジェクトを実際に行うことで、DXリーダーになれる人を実ビジネスで教育していくものだ。Executive Educationは、最先端の技術を学ぶためのカリキュラムで、欧米の大学に派遣するものとなっている。

また、同社はカリキュラムの受講と実際に手がけたプロジェクトの状況に応じたDX人材認定制度も導入しており、2024年4月現在で231名のDX人材(DXビジネス人材+DX技術人材)を育成した。同社は、2026年3月までに、1,000名のDX人材を育成する計画だ。

こういったDX人材を育成するのは、DXやシステムのグループ内製化を拡大するためだという。その背景には、日本の世界デジタル競争力ランキングの低下がある。

スイスのビジネススクールの国際経営開発研究所(IMD)が毎年発表している世界デジタル競争力ランキングの2023年版によれば、日本は64カ国中32位に低下(前年は29位)している。真野氏は、ランキング低下の要因の一つに、IT/DX人材の内製化の低さがあると見ている。

「日本でITエンジニアの内製化ができている組織は3割以下ですが、米国は逆に7割が内製化しています。内製化できてないことが、何につながっているかというとスピードの遅さです。例えば、内製化ができていないと、見積もりを取って、契約、それから開発になります。何をするにも時間がかかりすぎます。米国では、今日やろうと思ったらすぐに始めます。残念ながら、内製化できてないことが経営の遅さにもつながっていると思います」(真野氏)