熊のぬいぐるみから始まった「QUMA」

「QUMA」技術の開発にはソフトイーサと、セルシス、ビビアン、3D-GAN(3Dデータを活用する会)が参加している。

ビビアンの久池井淳氏は髪型シミュレーションシステム「VIVIenne」でIPA未踏ユースに採択されたことがあるほか、自身でマンガも描く才人である。そんな久池井氏がロボットもののマンガの制作において、ロボットをたくさん描くのが大変だと感じたことが「QUMA」技術につながった。モデリングしたロボットにポーズをつけ、CGとして出力できれば作画の手間が省ける。そのポーズ入力を簡単にできないか。そう考えて部品の検討などをしていたという。

ソフトイーサの伊藤隆朗氏も、3Dアニメーション制作ツール「VisualSceneEditor」でIPA未踏ユースに選ばれた経験がある。その縁で久池井氏と知り合い、「QUMA」の開発が始まった。

ソフトイーサは、ソフトウェアで仮想的なイーサネットを構築する「SoftEther」から始まったベンチャー企業である。ネットワーク製品を提供してきたソフトイーサがこのようなハードウェアを開発するのは奇異に感じるが、これはソフトイーサが研究開発にも力を入れていることのあらわれで、「QUMA」はネットワーク製品以外の新規事業として開発している。

「QUMA」技術の最初のプロトタイプは、熊のぬいぐるみにセンサが埋め込まれたもので、2009年10月に発表された。熊のぬいぐるみだったのは大きな理由があったわけではない。機械をそのまま見せるのでは見栄えがしないことと、内部の機構が丸見えになって技術が盗用されるのを防ぐために、たまたま見つけたものだった。

熊のプロトタイプを発表するきっかけを与えたのが3D-GANの相馬氏だった。3D-GANには3Dプリンタの出力環境が整っている。関節ユニットを作るために3Dプリンタを探していた久池井氏が3D-GANを訪ねたことがきっかけで、「QUMA」に関わるようになったという。そして3D-GANが参加をもちかけたセミナーで熊のぬいぐるみの「QUMA」を発表したところ反響が大きく、商品化の話が動き出した。

当初はセンサである関節ユニットとインタフェース基板だけを発売することも考えた。関節ユニットをわりばしでつないで人型にするだけでも、必要な機能は得られるからだ。しかし一般向けの商品として訴求するよう、魅力的な外見を持たせることにしたという。

こうして人間型のフィギュアが開発されたが、これは人間の関節をそのまま再現しているわけではない。人間の関節は全身で200カ所以上あるし、人間の関節の多くはこのフィギュアのように単純なちょうつがいの形状でもない。可動部が少なくても、いかにも人間らしいポーズを取れるフィギュアにしなければならない。そのノウハウを持っているのが原型師の浅井氏だった。

こうして、2年の開発期間を経て今回のフィギュア型入力デバイスが形になった。

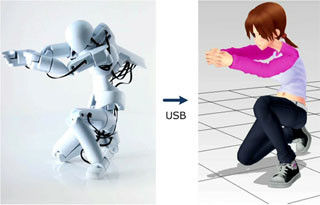

マウスやペンタブレットのような「入力デバイス」として3Dデータを手軽に使えることを目指す

コンピュータの性能が上がるにつれて、3D CGを始めるハードルは下がってきている。人物の3D CGであれば、たとえば初音ミクなどの3Dモデルを踊らせることができる「MikuMikuDance(MMD)」といったフリーウェアがある。

しかしまったくの初心者が初音ミクにポーズをとらせようとすると、なかなかの難物であるとすぐにわかる。目的のポーズをとらせるには、たくさんある関節の1つひとつを少しずつ調整しなければならない。操作する関節を切り換えて調整、操作する関節を切り換えて調整。気が遠くなるような作業に思えてくる。

「5分ほどいじっているとポーズがめちゃくちゃになってしまい、元に戻すこともできなくなる」と相馬氏は語る。そして、そういった向きのための「QUMA」デバイスであるという。

コンピュータ上で絵を描くことを考えてみよう。マウスで絵を描くのは難しく、ペンタブレットがよく使われる。ペンタブレットは画板状のデバイスに専用のペンを走らせることでマウスポインタを移動させるデバイスで、紙にペンを走らせるのに近い感覚で絵を描ける。

もちろん、「QUMA」デバイスがあれば誰でも絵になるポーズを作れるとは限らない。ペンタブレットがあっても、うまい絵を描けるとは限らないのと同じだ。しかし「QUMA」デバイスはペンタブレットのように、人間の労力を減らし直感的に制作できるようにしてくれる。3D CGを作りたい人のハードルを下げてくれるだろう。