費用対効果の高い施策として多くの企業で実践されている「メールマーケティング」ですが、「兼務のため時間が取れない」「コンテンツを考えたり文章を作ったりするのに時間がかかる」という悩みを抱えている担当者は少なくないはずです。

そこで本連載では、稼働を抑えて楽にメール配信を続けるコツをご紹介していきます。第1回目となる今回のテーマは、配信するネタがないという時に使えるワザを解説します。

メールマーケティングでは「配信頻度が重要」

本題に入る前に、メールマーケティングで重要な配信頻度について解説します。

メールマーケティングでは、顧客にとって有益な情報を最適なタイミングで届けることが成功のカギです。「この企業の情報には価値があるな」「何かあったら相談しようかな」と思ってもらえるような関係を構築することで、商品やサービスの購入といった成果につながっていきます。

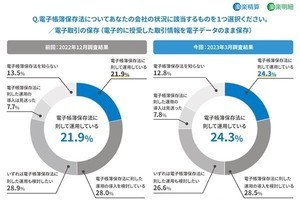

しかし、メルマガの平均開封率は約20%と言われており、約8割の人には見られていません。また、クラウドサービスを提供するラクスが「メールを開封するきっかけは何か」を調査したところ、「気づいたものを読むようにしている」「時間があれば読む」と、たまたま目に入ったメルマガを読んでいる人が全体の4割を占めていました。

どれだけ有益な情報を提供していても、見てもらえてなければ意味がありません。できるだけ多くの顧客にメールを読んでもらうためには、最低でも週1回は配信することをおすすめします。

「配信するネタがない」は3つの方法で解決する

これまでの内容から、配信頻度の重要性は理解いただけたかと思います。ただ、実際に頻度を高めるとなると問題になるのが「配信するネタがない」という状況です。ここからは、限られたコンテンツでも配信頻度を高められるワザをご紹介します。

コンテンツを再利用する

コンテンツは一度使ったら、もう使えないと思っていませんか。

前述の通り、メールの平均開封率は約20%ですので、8割の人がメールを見ていません。さらに平均反応率(メールを開封した人のうちメール本文に記載されたURLをクリックした人の割合)は約10%といわれていますので、メールを開封してコンテンツまで見た人はごく少数になります。

もし、コンテンツを見ていたとしても、数週間経てばその内容は忘れてしまいます。毎日といった頻度でなければ、一度送ったメールをそのまま再利用して配信しても問題ありません。

一度送ったメールをそのまま流用することに抵抗がある場合は、

・件名だけ変える

・件名と本文を変える

・3カ月以上空けて再利用する

・メールに反応した人と、反応しなかった人でリストを分ける

といったひと手間を加えることで解決できます。

コンテンツの切り口を変える

コンテンツが1つでもあれば、見せ方を変えることで何パターンものメールを作成することができます。

「見せ方を変える」とはどういうことかを「導入事例記事」を例に紹介します。一般的な事例記事の構成は以下の通りです。

- どのような課題があったのか

- 導入のきっかけ

- 導入の決め手や理由

- 活用方法

- 効果や成果

1~5のどこに焦点をあてるかで、メールの件名や本文は変わります。先ほどご紹介した構成の例から「1.どのような課題があったのか」と「5.効果や成果」に焦点をあてた場合、件名・本文は以下のようになります。

コンテンツの切り口を変えるだけでメールの印象が大きく変わるので、「同じコンテンツがまた届いた」と気づく人はほとんどいません。このように切り口を変えるだけで、1つのコンテンツでも数種類のメールが作成できます。

ローテーション配信を活用する

ローテーション配信とは、数パターンのコンテンツを用意して配信し、一巡したら再度初めから配信していく手法です。保有しているコンテンツ数が少なく、毎回何を送るか検討するのに時間がかかるという方におすすめです。

一例として、週1回の配信を1年間続ける場合の実施方法をご紹介します。

- 6つのコンテンツを用意

- 各コンテンツのメールを1通ずつ作成する

- 作成したメールの件名だけを変えたパターンをもう1通ずつ作成

- 作成した計12通のメールを週1回配信(順番は任意)

- 一巡したら、最初に送ったメールから再度配信

たった6つのコンテンツでは気づかれないかと心配な方は、本文も変えたパターンを追加する、新しいコンテンツを追加することをおすすめします。

身近に隠れている「良コンテンツ」

これまで「ネタがない」問題について、今あるものを最大限に活用する方法を解説してきました。最後に、メールのコンテンツとして活用できる身近なものをご紹介します。

ネタがないと悩んでいる方の多くが、メールのコンテンツとして記事やイベント情報、新着ニュースを送らないといけないと思いこんでいますが、お客様にとって有益だと感じられるコンテンツであればなんでもいいのです。

(1)お客様からいただいた質問と回答

営業時にいただいたお客様からの質問は、よくあるQ&Aとして紹介できます。お客様同士の抱える課題や気になるポイントは同じである可能性が高いです。Q&Aを紹介することで、商品やサービスを購入する上でネックとなっていたポイントが解消するきっかけになることもあります。

例えば、筆者が所属するラクスではセミナーで得たQ&Aをホワイトペーパー化して、メルマガやWebサイトで紹介しています。その結果、多くの方にダウンロードいただき、数あるコンテンツの中でも人気の高いコンテンツとなっています。

(2)お客様からいただいたレビュー

商品やサービスを購入したお客様からのレビューもコンテンツとして活用できます。何かを購入する際にレビューを参考にすることは多いでしょう。実際に商品を活用している人の話ほど有益な情報はありません。レビューとしてきちんとまとまったものでなくても、営業時にお客様からいただいたお褒めの言葉などを紹介するのもいいでしょう。

(3)営業資料

営業資料の内容をメールのコンテンツにすることもできます。例えば、機能の紹介や活用方法などを営業資料から抜き出して紹介することで、お客様に自社商品の理解を深めてもらうことができます。商品への理解が深まれば、他の商品と比較したときの強みにも気づいてもらいやすいですし、購入の際の懸念点も払しょくするきっかけになるかもしれません。

(4)社内教育用資料

社内用の資料でも商品の理解が深まるような内容や、効果的な活用方法がわかるような内容であれば、そのままメールのコンテンツにできます。また、社内教育資料そのものを少し外向けに手直しして、セミナーやホワイトペーパーのネタとしても流用できます。

営業活動をしていれば、このようなコンテンツは手元にあるはずです。ネタに困ったときは自分が持っている情報に目を向けてみたり、営業にヒアリングしたりしてみてはいかがでしょうか。

働は最小限にして運用を続ける

メールマーケティングで成果を得るためには、頻度が重要です。定期的に配信を続けるためには、できるだけ業務負荷がかからない運用体制を構築しましょう。

「配信するネタがない」と悩んで時間をかけてしまう方は、本記事の内容を参考にしてみてください。次回の連載では多くの配信担当者を悩ませる「メール本文の作成」を効率化するテクニックをご紹介します。すぐにマネできる内容ですのでぜひ次回もご覧ください。