データドリブン経営実践に向けて「リーダー層・DXMO」がすべきこと

石浦: お二人の話を聞いて感じたのですが、日本企業は現場のIT化、つまりデジタイゼーションにとどまっている気がします。つまり、「とりあえずデータだけ取ってみよう」といったケースから脱することができない状態にあるように感じています。先ほどの図のような構造を作る上で、足りない要素、特に日本企業が弱い要素などあるのでしょうか?

奥野: 「データを取る」という点について、日本企業は大変進んでいます。ただ、目的不在でデータだけを収集しており、これが大きな問題になってきます。無駄にデータ量を増やすと、その分お金がかかってしまうからです。一方、欧米企業はシンプルです。「XXをやるために必要なデータはXXだけなので、XXしか取らない」といった形でデジタイゼーションを進めています

奥野: その際のポイントは、トップダウン、ボトムアップどちらか一方通行で進めるのではなく、両面からDXを進めることです。経営者は、自社のビジネスプロセスやバリューチェーン上のポイントを理解している立場で、「重点領域のXXとXXをデータ化し、それを基にXXを成し遂げよう」と号令をかけるべきです。その後、現場からの報告や提案を受けて方向転換を図るべきなのです。しかし、多くの日本企業はボトムアップばかりで前に進みません

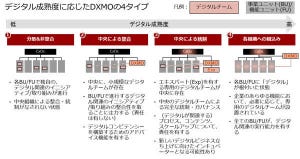

石浦: 今の話は頭で分かっても、実行に移すことはなかなか難しいように感じます。やり方が分からないからです。その場合、中核組織であるDXMOが上と下をつなぎながら、特定領域におけるデジタライゼーションを進めていくアプローチも必要な気がしました

奥野: その通りだと思います。前職(BIツール企業)では、「データはあるのでPoC(Proof of Concept)をしたいです」という商談相手に対して、「XXが目的であれば、XXといったことをやっていきませんか?」という提案を行い、その通りに進めたことがあります。あくまでも一例で挙げましたが、DX初期においては、「XXを見るべき」「XXといったことを明らかにするべき」といったことをDXMOが進めていくべきでしょう

服部: DXに取り組む以上、やらないといけないことが定量化です。その上で、定量的に意思決定を下さないといけません。数字で表現され、結果や確度が瞬時に分かることでクイックな意思決定が下せる、という状態が本来のDXの良さです。奥野さんが話されたように、すべてが見えていればOKですし、見えないのであれば、定性・定量情報を定量データに切り替えるスタイルを取るべきだと思います

データドリブン経営実践に向けて「現場」がすべきこと

石浦: もう少し現場の目線でお伺いしてもよろしいでしょうか? デジタライゼーションの実践に必要な交通整理や意思決定フローの整備、PoCなどはDXMOが取り組むとしても、現場として取り組むべきことも多くあると思っています

奥野: まず行うべきは、現場と経営のコミュニケーション改善です。つまり、きちんと数字で会話できるかどうかです。日本企業(特に大企業)でよく見られる点が、経験・勘・度胸を根拠に、現場が経営の方針に反発することです。現場の声が大きく、「経営層は何も分かっていない」「自分達、現場が一番分かっている」といったコミュニケーションを取りがちです

石浦: 先ほども話に挙がりましたが、「コミュニケーションプロトコル」というのは今日の大きなキーワードですね。服部さんはいかがですか?

服部: 現場が上げてくれる情報量が多くなるにつれて、確度の高い情報も得られるようになります。基本的に、デスクトップリサーチで得られる情報はたかが知れており、また他社と同じ情報に行き着くことになります。本来、会社が欲しいのは生きた情報で、それは現場の方々が見聞きして仕入れた情報です。こうした情報を入れるということが、会社にとってクリエイティブな仕事につながり、ビジネスプロセスも含めて体系的にデジタル化することができるようになってきます。結果、会社全体がデジタルになる、つまりDXの究極の姿に行き着きます。情報を入れるのは、その状態の創造の過程であると考えるべきだと思います

高度デジタル人材の必要性

石浦: データを集めるだけではなく、データサイエンティストやAIエンジニアといった、いわゆる高度デジタル人材が担い手として必要だとよく聞きます。それらの重要性や連携方法についてご意見はありますか? 個人的には、一法人が何百人・何千人単位で高度デジタル人材を採用・育成する必要はないと思っています

奥野: 人によって意見が分かれるでしょうが、個人的には現場にPrediction(予測分析)は必要ないと思います。現場はさまざまな要素で日々変わるので、予測ができないのです。統計上の傾向を導き出せても、個々の因子について予測ができるほど、今の世の中は単純ではありません。現場に必要なのは、リアルタイムにデータが見えることです。一方で、経営レベルになると、大きな船の舵取りになるので、やはりPredictionはできた方が良いと思います。そういった意味では、石浦さんのコメントに近い立場です

服部: 経営層レベルがデータリテラシーを有していないと、会社を致命的に間違った方向に進めてしまう可能性があります。どのようにビジネスをデータドリブンに推進していくのか、幹部社員自らがデータリテラシーを高めるにせよ、われわれのような外部企業を一次的に活用するにせよ、ケイパビリティとして備えないと、データドリブンな経営を会社にインストールできないと思います。国際社会で英語力が求められるのと同じように、デジタル社会ではこういったリテラシーが求められる社会になっています

服部: まとめになるかもしれませんが、なぜデータドリブンが大事なのか? という点に答えると、それは未来に対する説得力を持つためだと思います。データドリブン経営を通じて、未来の目付き力を高め、未来を支配できている状態が究極だと思います。データというと、ついつい社内に目が行きがちですが、基本的には社外を意識したアクションであると理解するべきだと思います

今回は、DXMOが主体となって行うべき全社横断的な取り組みの一つ、「DXケイパビリティ強化データドリブン経営実践」について紹介しました。次回は、日本の製造業が取り組むべきTransformationについて、PwCコンサルティングに所属するIndustrial Products ServiceチームとTransformation Strategyチームとの対談形式で紹介します

著者プロフィール

奥野 和弘/PwCコンサルティング合同会社/Growth & Connection/Director

大手SIerおよび大手音楽会社のシステム子会社で、インフラ及びNW構築に従事し、外資系ITベンダーではミドルウェア、ERP、データ基盤、アナリティクスなどさまざまな領域のテクノロジーを活用したビジネス変革に従事。当社に入社後は、複数企業のデータドリブン化や、DXやデジタルを活用した新規事業立上げ等、Tech領域を限定しない幅広な課題に関するコンサルティングにも従事。

服部 徹/PwCコンサルティング合同会社/Emerging Technology/Senior Manager

日系大手SI会社にて、マーケ、CRM・ナレッジ・マネジメントコンサルタント、スマートシティ/ビックデータ事業部門を経て、同社のBICCセンター長。その後、外資系SI会社にてストラテジー&アナリティクスグループ分野でのITアーキテクト及びAIコンサルティング経験を経て当社に入社。製造業にてデジタルワークプレイス及びデジマ分野の新規事業開発に従事。

石浦 大毅/PwCコンサルティング合同会社/Transformation Strategy/Senior Manager

大手総合電機メーカー、シンクタンク系コンサルティングファーム、外資系コンサルティングファームの戦略部門を経て、当社に入社。DXに限らず、全社・事業戦略、事業創造、M&A(Valuation~DD~PMI)、SCM、CX/EX、シェアードサービス、ブランディング等、多業界で、多岐にわたる領域のプロジェクトに従事。