宇宙の神秘を緻密な天体観測で解き明かす天文学者。天文台では、夜に観測を行い、昼は休むという生活も普通のようです。ところで夜、雨が降っちゃったらどうするんでしょうか。雨の日の天文学者について記述した本を見つけたので、今回は、そこから語ろうと思います。あ、私の体験もあるといえばあるんですが、もう昔のことだからなあ(遠い目)。

日本のほとんどの地域では梅雨入りの季節を迎えています。梅雨は、世界的には特殊な気候ってのは、以前、お話しましたが、まあ、ともかく青空が見えない。夜についても7月7日などは織姫と彦星は本州のほとんどの地域では出会えないということになっております。星が見えないので。

で、ふと思うのです。星が見えないということは、天文学者はどうするのか。暇なのでは? いやお勉強しているのかなとかいう話です。

まず、大前提として、ほとんどの大学などに所属する天文学者は、天体観測をするために、天文台に出かけます。大学などに附属する天文台を使うこともありますが、やはり、都心にありがちな大学では観測条件がいまいち。夜空が暗い都会から遠く離れた場所にある(時に外国にある)大型の望遠鏡がある天文台に出向くことが多いのですな。

そして、そうした大型の望遠鏡がある天文台は、しばしば特定の天文学者が占有することができないのです。大勢の天文学者、時には海外の天文学者と使用権をシェアするのでございます。一回に使える時間は数日とか一週間とか、そんな感じで、何ヶ月も前に提案書(プロポーザル)を出して、審査され、「あ、これは望遠鏡をシェアさせる価値があるな」「他の提案と調整つくな」とかいう感じで、採択されてようやく観測ができるのでございます。もちろん、超新星やブラックホール同士の衝突での重力波発生など緊急観測の必要があると、割り込みがはいって、使用権を明け渡さないといけないこともあります。望遠鏡が使用できる数日から一週間は、非常に貴重なことがわかりますな。

さて、そんな貴重な日に、雨が降っちゃったらどうでしょう。いや、もちろん観測ができなくなります。電波望遠鏡など昼間でも観測できたり、天気が関係ない宇宙望遠鏡などだと状況は違いますが、地上から宇宙を狙う大型の天体望遠鏡だと、お手上げでございますな。

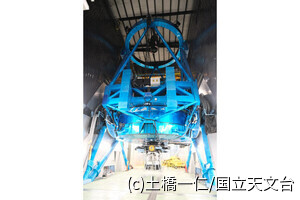

もちろん、大前提として、大型の天体望遠鏡は、晴天確率が標高が高いところに設置されます。日本国内で最大の望遠鏡は京都大学のせいめい望遠鏡ですが、これは岡山県の瀬戸内海側に設置されています。瀬戸内気候の岡山県の南部は「晴れの国」というくらい晴天確率が高く(というか1ミリ以上の雨の日が少なく)、そのために1960年に東京大学が当時日本最大の望遠鏡を設置、その後国立天文台に引き継がれ、2018年まで全国の大学の研究者が望遠鏡シェアをして使ってきました。また、同じサイトに京都大学が大型望遠鏡を設置したということなのですな。

また、日本の望遠鏡は海外にも設置されています。有名なのは、ハワイのハワイ島(ホノルルのあるオアフ島でなく、野球選手の大谷さんが、別荘を買った島ですな)にある、すばる望遠鏡です。ハワイというと虹のイメージがあり、雨が良く降る感じですが、望遠鏡は、4000mを超えるマウナケア山の山頂にあり、さすがにここは雲の上になることが多く、雨が少なくなっています。ちなみにすばる望遠鏡の近所には、各国が10程度の天文台を作っており、いいところはみんな使いたいというわけなんですな。

また、最近、東京大学は、地球の裏側、南米のチリのアンデス山中にあるアタカマ砂漠にTAO望遠鏡を建設中で、建物はほぼ完成しています。このアタカマ砂漠はALMAという超巨大電波望遠鏡がある場所ですが、ギネス記録になるくらい雨が降らない場所です。

しかし、それでも降るときは降ります。たとえば3日間という望遠鏡シェア時間をもらったとして、2日雨が降ったら、やりたいことがやれずに終わるなんてことも十分あるわけですし、1週間あって、1日が雨でももったいない話でございますな。

では、そんな雨の日の天文学者は何をしておるのでしょうか。私も、かつて学生時代に天文学者のお手伝いをしていたことがあるのですが、やはり4日間のシェア時間のうち2日が雨か曇りで観測ができないということがありました。お手伝いしていた先生は「天気予報が悪かろうが、チャンスを待つのがサイエンティストだ!」という方だったので、全く星が見えない空を、1時間に1回くらいチェックしながら晴れ待ちをしていました。おなかがすくので、天文台の控え室にあるコンロで目玉焼きをつくって食べたり、一緒にいった他の学生としょうもないおしゃべりをしたり、そのうち、終わってから解析するためのプログラムのチェックをはじめたりなんてことをしておりました。天文台付の技官の方とカメラ談義をしたり、望遠鏡をいじくる時のクセを教わったりなんてこともしておりました。

が、まあ、それは学生の受け身な立場だったからです。本職のみなさんだけだとどうなるのかなーと思ったら、恒星社厚生閣というところから出ている富田晃彦著「活きている銀河たち」の中に、ちらっと書かれていました。

そもそもが、わずかな記述なのですが、かいつまんで書くとこんな感じです。

- 天気予報が最悪でも、観測待機(これ、私の先生と同じですね)

- 観測計画のリスケ(そりゃそうだ)

- それまで取得したデータの処理をすすめる(これもまあ同じ)

- 天文台の図書室や資料、コンピュータなどを使って情報収集や解析作業

- 他のチームの人や天文台付きの研究者と議論して、アイデアや発展したテーマが生まれる

さすが本職の方だけあって、受け身の学生とは違います。他の研究者と交流できるのはとてもチャンスなことだそうです。

- お酒をのんで乱痴気騒ぎなど、ありえない、しない

と強調されておりますな。

実は、最近は宇宙望遠鏡や人工衛星など、直接そこにいけない場所の観測機器も多いのですが、天文台の機器もリモート観測ができるようになっています。さらには、あらかじめプログラムを書いておいて自動的に観測したり、目的にそってロボット観測が行われている(例えば、東京大学木曽観測所)ところも多々あります。かつてのように「晴れ待ち」や「雨だから別のこと」とはなりにくいわけです。

そうなると、雨だから、他の学者と議論というのはできないですな。しかし、議論は研究を多いにすすめますし、そもそも議論のために「雨待ち」をするわけにはいかないので、天文学者はしばしば研究会をしています。雨であっても、無駄にしない。というのが雨の日の天文学者といえそうです。

と、ここでしめるのがいいのですが、天文学者の半分くらいは、数式で宇宙を解き明かすような理論研究やコンピュータシミュレーションで研究をしているので、そもそも雨待ちもなにもという人も大勢いるということは申し添えておきますね。