2大FPGAメーカーであるXilinxとAltera共にクルマにFPGAの採用実績が増えてきている。XilinxはOEM(クルマメーカー)に納めてきたFPGAの数量は2013年単年で1200万個に達した。鉄道車両やトラックなどすべての輸送機器を含めると1360万個にもなる、とXilinxのWorldwide Automotive Marketing & Product Planning担当シニアマネジャーであるKevin Tanaka氏は述べる。Alteraは、電気自動車のTesla Motorsへの搭載例があったが、1月になりドイツ車Audiにも採用が決まったと発表した。

クルマになぜFPGAか?。最大の理由は、クルマ用半導体がかつてはモータを動かすための制御系が主な応用だったが、最近では演算速度が重要なADAS向けの用途が増えてきたからだ。FPGAは演算処理に強いハードウェアロジックだ。クルマを含めたすべての電子システムを動かすためには、プロセッサが必要であると同時にハードウェアロジックも必要とされるようになっている。

例えば、プロセッサには大雑把に分けて、制御命令を主な応用とするマイクロコントローラ(マイコン)と、演算命令を主体とするシステムLSIあるいはSoCがある。クルマの応用では、機械的な動作はモータ制御に置き換わりつつあり、制御命令のマイコンがECU(電子制御ユニット)などに多く使われてきた。しかし、最近では、クルマの外にいる人や他のクルマを自動的に検出する、安全技術が強く求められるようになったため、演算が欠かせなくなってきた。このため、マイコンだけではなくSoCも必要とされるようになってきた。

回路ブロック図で書くと、マイコンもシステムLSIも同じ構成である(図1)。しかし、マイコンは制御命令主体で、システムLSIは演算命令を主体とする。図1の基本ブロック図の内、周辺回路と書かれたブロック部がFPGAなどで差別化を測るロジック回路となる。マイコンでは、この周辺回路よりも標準的なI/Oインタフェースが充実している。

ソフトウェア方式のマイクロプロセッサと、ハードウェアロジック中心のFPGAを比べると、どちらもプログラムできるが、演算速度だけを比べるとハードロジックとしてのFPGAの方が一般に速い。リアルタイム性が強く求められる用途ではFPGAは有利ではある。しかし、さまざまなプログラム変更や追加と言ったフレキシビリティはプロセッサの方に一日の長がある。ただ、FPGAの使い方に慣れてきたと同時に、できるだけなじみやすい言語(C/C++など)でプログラムできるようになってきているため、FPGAの欠点が解消されつつある。RTLが不要なOpenCLなどの言語に対応するFPGAも出てきている。

加えて、月産数十万個程度の量産にも対応できる。クルマ市場は例えば2014年12月では国内で登録車が月産23万台、軽自動車20万台という規模であり、FPGAの生産数量としてほどよい数である。FPGAを動作させる場合にも、外部メモリからロジックをブーストするだけで構成できるため、1個ずつプログラムする必要はまったくない。ロジックを構成するメモリさえ用意しておけばよい。

一方、プロセッサ方式のSoCの演算速度も上がってきており、半導体チップの面積効率の点ではSoCに分がある。そこで、Xilinx、Altera共に高集積のFPGAをSoCに変えつつある。今回、国際カーエレクトロニクス展では、両社ともFPGAを集積したSoCによるADASのデモを行った。

Xilinxは、FPGA搭載のSoCであるZynq-7000シリーズ(図2)を使ったADASシステムをデモした。このSoCを使ったシステムとして、運転手の顔検出、前方の車両検出、白線検出などZynq-7000チップを使ったシステムをデモした。顔を検出するのは、運転手の視線や瞼の広がりなどを見るためだ。よそ見していると視線が横を向き、居眠りしたくなる時は瞼がふさがる。また、顔全体も認識していればサングラスをかけた時も顔の向きを知ることができる。前方のクルマは衝突を防止するため、白線検出も同様だ。決まったアルゴリズムで決まった機能を実現するのならFPGAはうってつけのデバイスだ。

さらに、Xilinxはステレオ測距処理システムを見せた。これは2台のカメラの画像から、クルマや人を検出さらに立体的な位置関係を知ることができるため、画像の前後のマッピングから距離の精度が高まる。映像は1920×1080画素で30フレーム/秒のビデオカメラ2台分のデータをリアルタイムで処理している。メルセデスのS500のインテリジェントドライブやCクラスにも搭載されているという。

クルマのおもちゃを作り、人を見立てて、クルマが止まるデモを示した(図3)。乗用車モデルでは5台のカメラを搭載し、視点を変えられるサラウンドビューをデモした。5台のカメラの内4台をサラウンドビュー映像として合成するのに使い、クルマの屋根に取り付けたカメラで人に似せた人形を検出した。乗用車モデルだけではなく、バスでも同様のデモを行った。

Xilinxにはパートナーが多く、これらのデモシステムを試作する場合にはビデオアクセラレータIPの得意なXylon、MIPIインタフェース関係の得意なNorthwest LogicなどいろいろなパートナーとIPをシェアしてシステムを構築する。OKIアイディエスはXylonの日本のパートナーであると同時に、非常に優秀なデザインハウスだと、XilinxのKevin Tanaka氏は述べる。

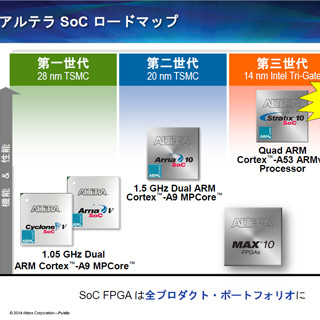

Alteraも、FPGA搭載のSoC、Cyclone VがAudiのADASシステムに採用されたと発表した(図4)。この時のティア1サプライヤはオーストリアのTTTechで、TTTechのECUであるzFASにCyclone Vが2個搭載された。ECUコンピュータを小さくするためにFPGAを使ったとしている。

また、カーエレ展では、Alteraも2台のカメラを使って立体画像で物体を検出するIPや、サラウンドビューモニター、イーサネットによるHD画像を伝送するためのデコード技術などを見せていた。