大阪大学(阪大)は1月28日、「イオントラップ型量子コンピュータ」を大規模化する際に重要となると考えられる「光回路」によるスケーラブルな「レーザー光配送構成」を考案したと発表した。

同成果は、阪大 量子情報・量子生命研究センター(QIQB)の長田有登准教授、同・宮西孝一郎講師(現・Qubitcore所属)らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する量子力学と量子技術を扱う学術誌「APL Quantum」に掲載された。

量子コンピュータの実現方式は多岐にわたり、先行する超伝導方式に加え、中性原子方式や光量子方式、そして阪大のQIQBが強みを持つイオントラップ方式などの開発が進む。

イオントラップ方式は、量子状態の安定性と計算精度(忠実度)の高さが特徴だ。真空中に電磁的に浮揚させたイオン(電荷を持つ原子・分子)を狭い空間内に閉じ込めて量子状態を制御する仕組みであり、主な方には、静電場と交流電場を用いる「パウルトラップ」や、静電場と静磁場を用いる「ペニングトラップ」などがある。

この方式の実現に不可欠なのがレーザー技術だ。イオンの捕獲とその運動状態の冷却、量子状態の初期化・測定、さらには「量子光接続」に至る全工程で精密な操作が求められるため、複数の波長のレーザーを照射する必要がある。なお量子光接続とは、光子の量子干渉により離れた2地点で「量子もつれ」を共有し、遠隔操作を行う手法のことだ。これにより。複数の量子コンピュータを接続・拡張できるとして期待されている。

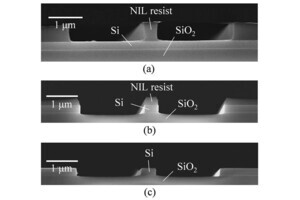

この方式を実現するには、従来はミラーやレンズなどを用いた空間光学系が主流だった。しかし近年は、より小型で安定した「光回路」チップでのレーザー照射方式の開発が進展している。光回路とは、ナノ構造により光の導波や配送、変調、出射などをデバイスのことだ。

だが、イオントラップ型量子コンピュータの実用化に向けた大規模化において、光回路をどう構成すれば効率的かというスケーラビリティに関する議論は、これまで不十分だったとする。これは、1つのイオントラップ装置あたりに実装可能な量子ビット数の上限を左右する、つまりはコンピュータの設計指針を左右する重要な課題である。そこで研究チームは今回、光回路技術を大規模システムに適用できる可能性と、またその場合の拡張性を明らかにすることを目指したという。

イオントラップ型量子コンピュータにおいて、将来が有望視されるアーキテクチャに「量子CCDアーキテクチャ」がある。これは、トラップするための電極電圧を変調し、イオンをチップ上で輸送することで量子計算を行う。これにより、単一チップ上での量子ビット数を増やせるが、種々の機能を有する多数のイオン捕獲ゾーンに対し、複数波長のレーザー光を1つのセットとして、各所に配送する仕組みが必要となる。

今回の研究では、各波長につき1つの光導波路からレーザー光を分配・並び替えを行って配送する効率的な手法を考案するため、2通りの手法が比較された。具体的には、「分配後に一括で並べ替える手法」と、「分配と並べ替えを交互に行う手法」について、必要な素子数と全光パワーの効率の両面から解析が行われた。

解析の結果、分配と並べ替えを交互に行う手法が、特に全光パワーの効率に優れることが判明。市販のレーザーシステムでも、数百量子ビット級のシステムに十分なパワーのレーザーを供給できることが確かめられた。

現状、扱える量子ビット数はレーザーのパワーなどにより制限されるが、光回路素子のロス低減やレーザー光源などの改良により、さらになる多量子ビット化が可能となるという。加えて、量子光接続技術と併せれば、拡張性の高いイオントラップ型量子コンピュータの開発の進展が期待されるとした。

今回の成果は開発を加速させるだけでなく、新たな光回路の研究を通じて物質スクリーニングなど、量子技術の枠を超えた広範な分野への応用も期待できるとしている。