はじめに

Hブリッジ型の昇降圧DC/DCコンバータは、特にバッテリ駆動のシステムで広く使用されています。その目的は、バッテリの電圧が低下した場合でも一定の出力が得られる電圧源または電流源を実現することです。

つまり、1つのDC/DCコンバータによって、入力電圧が出力電圧より高くても低くても必要な電力を生成できることが高く評価されています。また、Hブリッジ型の昇降圧コンバータは、LEDのアプリケーションの電流源としても広く使用されています。昇圧にも降圧にも1つのコンバータ(コントローラICやコンバータIC)で対応できることがその理由です。一般に、結合インダクタはコストが高いコンポーネントだと言えます。そのことが理由となって、Hブリッジ型の昇降圧コンバータは、SEPIC(Single Ended Primary Inductor Converter)をはじめとする他の昇降圧トポロジよりも広く採用される可能性があります。

Hブリッジ型の昇降圧コンバータは、降圧用の回路と昇圧用の回路を1つに統合したICを使用することで構成されます。その動作には4つのスイッチ(パワー・トランジスタ)が必要です。出力電圧と入力電圧の比率を検知して動作モードを決定し、それに応じて4つのトランジスタを制御することで出力電圧をレギュレートします。

Hブリッジ型の昇降圧コンバータは、複数のモードのうちいずれかで動作します。ここで図1をご覧ください。これは、同コンバータのHブリッジの部分を示したものです。同コンバータは、入力電圧が出力電圧よりもはるかに高い場合、トランジスタM1とM2をスイッチングすることによって純粋な降圧モードで動作します。また、入力電圧が出力電圧よりもはるかに低い場合には、トランジスタM3とM4をスイッチングすることによって純粋な昇圧モードで動作します。そして、入力電圧が出力電圧に近い場合には昇降圧モードで動作します。このモードでは、4つのスイッチをやや複雑に制御することで出力を適切にレギュレートします。具体的な制御方法にはいくつかの種類があります。

動作モードの詳細

上述したように、Hブリッジ型の昇降圧コンバータでは入出力電圧の条件に応じて動作モードを変更する必要があります。そのためには、出力電圧と入力電圧の比率を検出するということが行われます。その比率をIC内部で設定された値と比較した結果、動作モードが決定されます。通常、それらの値にはヒステリシスが設けられ、入力電圧が上昇/下降した場合でも動作モードがスムーズに遷移するようになっています。

降圧領域

先述したように、出力電圧が入力電圧よりも十分に低い場合、Hブリッジ型の昇降圧コンバータは降圧モードで動作します。IC内部のコンパレータがそのような入出力電圧の状態を検知すると、降圧モードがトリガされて純粋な降圧コンバータとして動作するということです。この降圧領域でコンバータを動作させる際には、M3を常にオン、M4を常にオフの状態にする必要があります。その上で、強制パルス幅変調(FPWM:Forced Pulse-width Modulation)モードで動作する通常の降圧コンバータと同様に、M1とM2によってLX1をトグルします(図2)。

昇圧領域

出力電圧が入力電圧よりも十分に高い場合、Hブリッジ型の昇降圧コンバータは昇圧モードで動作します。IC内部のコンパレータがそのような入出力電圧の状態を検知すると、昇圧モードがトリガされて純粋な昇圧コンバータとして動作するということです。昇圧領域で動作させる際には、M1を常にオン、M2を常にオフにしておく必要があります。FPWMによって動作する通常の昇圧コンバータと同様に、M3とM4によってLX2をトグルします(図3)。

昇降圧領域

出力電圧が入力電圧に近い(わずかに高いかわずかに低い)場合、Hブリッジ型の昇降圧コンバータは昇降圧領域で動作します。

昇降圧の交互制御

昇降圧領域において、本稿で紹介しているHブリッジ型の昇降圧コンバータは昇圧と降圧に対応するために交互制御方式で動作します(図4)。

つまり、降圧動作と昇圧動作を交互に切り替えることによって出力電圧をレギュレートするということです。具体的には、次に説明するような制御が行われます。

まず、コンバータの構成要素であるコントローラは降圧用のスイッチを駆動します。その際のデューティ・サイクルは比較電圧に応じて設定されます。降圧用のトランジスタが1周期分のスイッチング動作を完了したら、昇圧動作に切り替わります。つまり、降圧側のスイッチング周期が完了したら昇圧側がトグルされるということです。その際のデューティ・サイクルも比較電圧に応じて設定されます。このような動作により、Hブリッジの両側で必要に応じて降圧用のパルスと昇圧用パルスの調整が行われます。結果として、出力電圧がレギュレートされます。なお、この動作において、Hブリッジの片側は逆側が動作を終えた後にだけトグルされることになります。したがって、動作周波数が実質的に1/2になります(図4)。

交互制御方式には多くの長所があります。まず、昇降圧領域ではスイッチング周波数が事実上、1/2になります。そのため、スイッチング損失が減少し、効率が向上します。電磁干渉(EMI)についても同様のメリットが得られます。スイッチング周波数が1/2になりますがその値は常に一定なので、EMI対策が簡素化されます。さらに、交互制御方式は過渡応答性能の改善にも役立ちます。出力電圧が入力電圧よりわずかに高い場合、昇圧のための実効的なデューティ・サイクルが低くなるからです。つまり、この制御方式では、昇降圧領域において右半平面ゼロ(RHPZ:Right Half Plane Zero)がより高い周波数に維持されることになります。

続いて、昇降圧領域でコンバータがどのようにして出力をレギュレートするのかをより詳しく見てみましょう。ここでは、入力電圧VINが出力電圧VOUTよりわずかに高いケースを考えます。昇降圧のサイクルは、M1とM3をオンにして降圧側の制御を行うことから始まります。それにより、インダクタの電流が(VIN - VOUT)/L1のスロープ(傾き)でピーク値まで上昇します。降圧側のオン時間が終了すると、制御ループはM1をオフにし、M2をオンにします。降圧サイクルのオフ時間において、インダクタの電流はVOUT/L1のスロープでバレー(谷)値まで減少します。それによって、インダクタのピークtoピークのリップルが決まります。降圧側で1周期分のスイッチング動作が完了すると、ロジック回路は昇圧側の動作に切り替わります。昇圧側の動作は、M2をオフにし、M1とM3をオンにしたままにすることから始まります。この動作は昇圧側のオフ時間に相当します。この間、降圧時のオン時間と同様に、インダクタの電流は(VIN - VOUT)/L1のスロープで増加します。昇圧側のオフ時間が終了したら、制御ループはM3をオフにし、M4をオンにすることで昇圧側のオン時間を設定します。それにより、インダクタの電流は降圧側のオン時間が始まるときのレベルまでVIN/L1のスロープで再び増加します(図5)。

次に、入力電圧が出力電圧よりわずかに低い場合について考えます。各スイッチング周期は入力電圧が出力電圧よりわずかに高いケースと同じです。2つの条件における主な違いは次の点にあります。すなわち、VIN > VOUTの場合、インダクタの電流リップルは降圧側のオフ時間によって決まります。それに対し、VIN < VOUTの場合には、インダクタの電流リップルは昇圧側のオン時間によって決まります。なお、昇降圧領域ではインダクタの電流リップルが2倍になります。これは、Hブリッジの降圧側と昇圧側の周波数が1/2になるからです。図6に示すように、インダクタの電流は降圧側と昇圧側の各1周期分の動作が完了したところで1周期完了したことになります。

効率の面でのメリット

Hブリッジ型の昇降圧コンバータでは、回路の動作が昇降圧領域に移行すると、パワー段全体の効率が低下します。交互制御を活用すれば、この効率を改善できます。なぜなら、昇降圧領域における実効的な動作周波数が低くなるからです。例えば、降圧側において2.1MHzでスイッチング動作する場合、M1とM2はどちらも476ナノ秒ごとにオン/オフに切り替わることになります。昇圧側で動作する場合にはM3、M4が同様の状態になります。そして昇降圧領域で動作する場合は、昇圧側と降圧側でトランジスタが交互にオン/オフに切り替わることになります。つまり、スイッチングのイベントが発生する数は昇降圧領域でも変わらないため、この制御方法によって効率が向上します。

過渡応答の面でのメリット

続いて、出力電圧が入力電圧よりわずかに高いケースについて考えてみましょう。その際、コンバータは昇降圧領域にあるとします。この場合、降圧動作よりも昇圧動作の比率が高くなるので、回路においては昇圧のRHPZの影響が大きくなります。ただ、その影響は昇降圧の交互制御を使用する場合、それほど顕著にはなりません。なぜなら、昇圧領域におけるインダクタの電流の立ち上がり時間が長くなる(長い時間をかけて変化する)からです。加えて、入力電圧の変化が出力に及ぼす影響も小さくなります。インダクタの電流の立ち上がり時間が長くなると、入力の変化をより迅速に補正できるようになるからです。

昇降圧動作時の過渡応答の最適化

ここでは、昇降圧コンバータの補償について検討します。補償について考える場合、クロスオーバー周波数の選択においては、負荷、入力電圧、出力コンデンサの値、インダクタの値について最も厳しい条件を考慮する必要があります。昇降圧コンバータは昇圧領域でも動作するので、入力電圧が最も厳しい条件である場合、純粋な昇圧モードで動作する可能性が高くなります。純粋な昇圧モードで動作するということは、コンバータにはRHPZという形で制限が追加されることになります。

RHPZは、インダクタの充電から、出力に向けたエネルギー供給までの時間遅延に依存します。したがって、RHPZの周波数の1/3~1/5を考慮して制御ループを補償しなければなりません。その結果、RHPZが存在しない降圧領域でより広い帯域幅を利用できる場合でも、昇降圧コンバータの過渡応答は制限されます。

通常、制御ループを補償するためには、抵抗Rcomp1とコンデンサCcompから成る補償用のRC回路を使用します(図7)。それにより、適切な位相とゲインを得ます。それに対し、昇圧領域と降圧領域の両方で過渡応答を最適化するためには、そのRC補償回路に抵抗Rcomp2を追加します。また、動作領域に応じてRcomp2を補償回路に接続したり切り離したりするために、同抵抗にはスイッチ(トランジスタ)を付加します。コンバータが昇圧モードで動作している場合、そのスイッチによってRcomp2の両端を短絡させてクロスオーバー周波数を低下させます。回路が昇降圧領域または降圧領域に移行した際には、スイッチを開き、Rcomp2によってゲインと位相をさらに増大させます。それにより、クロスオーバー周波数が高くなります。このような動作によって、昇圧領域では十分に低く、降圧領域では十分に高いクロスオーバー周波数を実現します。

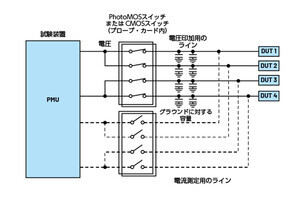

平均電流モードによる制御ループ

昇降圧コンバータの制御ループは、さまざまな方式で実装されます。中でも重要なものだと言えるのが平均電流モード制御です。この方式には、他の制御方式にはないいくつかの長所があります。

ノイズ耐性

平均電流モード制御では、インダクタの電流を検出して補償レベルと比較します。次に、それがRC補償回路を含む内部ループの誤差アンプに入力されます。その積分器は、内部ループに高いゲインをもたらします。このようにして補償された内部ループにより、のこぎり波との比較が実施され、必要なデューティ・サイクルが生成されます。

制御ループは平均電流をレギュレートしているので、インダクタの電流波形のスパイクがフィルタリングされます。そのため、高いノイズ耐性が得られます。ピーク電流モード制御またはバレー電流モード制御において、検出されるインダクタの電流値がピーク値またはバレー値と比べて小さい場合について考えてみましょう。検出された電流に電流スパイクが含まれている場合、立ち上がりエッジのブランキングや検出された電流のフィルタリングを行わなければ、誤ったサンプリングが実行される可能性があります。その結果、ノイズ耐性が低下します。フィルタリングが行われる場合でも、負荷電流が少ない場合には検出される信号に対するスロープ補償が大きくなり、レギュレートの偏差が大きくなる可能性があります。

最小オン時間と最小オフ時間

ピーク電流モード制御やバレー電流モード制御を使用する場合には、立ち上がりエッジのブランキングなどを実現する仕組みを設けます。そのため、最小オン時間と最小オフ時間が長くなります。それに対し、平均電流モード制御では、内部の電流ループに積分器を適用し、コンパレータにのこぎり波を入力してデューティ・サイクルを生成します。そのため、最小オン時間と最小オフ時間はピーク電流モード制御やバレー電流モード制御と比べて大幅に短くなります。

スロープ補償が不要

平均電流モード制御にはスロープ補償が必要ありません。スロープを追加する機能が不要なので、最大電流の制限を簡素な方法で実現できます。ピーク電流モード制御では、信号を検出する上でスロープ補償が大きな部分を占める可能性があります。それに対し、平均電流モード制御はスロープ補償を必要としないので、不連続導通モード(DCM:Discontinuous Conduction Mode)においても優れた性能を発揮します。

並列動作

平均電流モード制御を採用すれば、複数のコンバータを並列に動作させる場合に、より優れた状態で電流の分担を実現できます。なぜなら、外部ループによって各コンバータの平均電流が設定されるからです。それに対し、ピーク電流モード制御やバレー電流モード制御では、インダクタンスのわずかな違いによって各コンバータの電流に若干のオフセットが生じます。

設計の例

最後に、1つの設計例を示すことにします。その仕様は、VINの範囲が6V~18V、VOUTが13V、負荷電流が2.5Aというものです。

出力コンデンサの値を最小限に抑えつつ、±5%のVOUTp-pを達成することを目標とします。出力コンデンサの値を最小限に抑えるために、まずはスイッチング周波数を2.1MHzに設定することにしました。その場合、通常はインダクタの値として1μHが使用されます。VOUTの制限としては、650mVの過渡応答を許容するものとします。出力コンデンサとして必要な値を見積もるために、まずコンバータが昇圧領域に移行するような最も厳しい条件のVINについて考えてみましょう。昇圧領域のRHPZは以下の式によって計算できます。

この式をRHPZについて解き、その値を5で割ることで、昇圧領域におけるクロスオーバー周波数が決まります。この例では、クロスオーバー周波数は35kHzと算出されました。続いて、以下の式を使用することにより出力コンデンサの値を見積もることができます。

この式を解くと、出力コンデンサの見積もり値は17.5μFとなります。実際の回路では22μFのコンデンサを使用することにしましょう。それにより、昇圧領域から始まり35kHzのクロスオーバー周波数を実現するように補償回路を設計できます。

RcompとCcompの値を選択したら、入力電圧が18Vである場合(降圧領域)に対応できるように回路を補償する必要があります。降圧領域にRHPZは存在しないので、クロスオーバー周波数は100kHzに設定することにしましょう。次に、このクロスオーバー周波数を実現できるようにRcomp2の値を調整します。以上のようにして設計が完了したら、さまざまな条件下で過渡応答を確認します。降圧領域と昇降圧領域の過渡応答は、Rcomp2を追加することによって改善されます。図8、図9、図10に評価結果の例を示しました。

まとめ

交互制御は、Hブリッジ型の昇降圧コンバータを最適化するための有効な方式です。標準的な制御方式に比べて多くの長所を備えているからです。この方式を採用した場合、過渡応答性能の改善、効率の向上、設計の簡素化、EMIの改善を実現できます。昇降圧コンバータの過渡応答は、Rcomp2を追加してループ帯域幅を改善することでさらに最適化することが可能です。

本記事はAnalog Devicesが自社の「Technical Articles」として掲載した記事「Alternating Control and Optimizing the Bandwidth in H-Bridge Buck-Boost Circuits」を翻訳・改編したものとなります