XENONコラボレーション、名古屋大学(名大)、神戸大学、東京大学(東大)の4者は10月14日、ダークマターの探索を目的とする国際共同研究「XENONnT実験」において、イタリアのグランサッソ国立研究所(LNGS)の地下深部に設置された世界最大級の液体キセノン検出器の主要なノイズだった放射性ラドンの濃度を従来にない水準にまで低減し、極低放射能環境の実現において画期的な一歩を踏み出したことを共同で発表した。

同成果は、国内外の160名以上の研究者が参加するXENONコラボレーションによるもの。日本からは、名大 素粒子宇宙起源研究所 現象解析研究部門の風間慎吾准教授を始め、名大 宇宙地球環境研究所、神戸大大学院 理学研究科、東大 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構、東大 宇宙線研究所の研究者が参加している。詳細は、米国物理学会が刊行する物理と応用物理を扱う学際的な学術誌「Physical Review X」に掲載された。

我々の身体や星々などを構成する通常物質は、全宇宙のエネルギーのわずか5%弱なのは、よく知られた事実だ。そして、その通常物質の5~6倍も多く、全宇宙のエネルギーの4分の1以上を占めるのがダークマターである。ダークマターは光学的な観測ができないため、その正体は現在も不明だ。

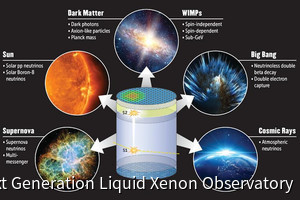

ダークマターはこれまで、その正体についてはさまざまな説が唱えられてきたが、その多くが実験などによって否定されていった。そして現在も複数の実験が世界で進行中だが、その1つが「XENON」シリーズである。2006~2007年に運用された約15kgのキセノンを用いる「XENON10実験」に始まり、2020年からは約6トンのキセノンを用いる最新(第4世代)のXENONnT実験が進められている。

ダークマターの正体は、「アクシオン」や「ステイラル・ニュートリノ」、「原始ブラックホール」など、複数の候補が唱えられているが、XENONシリーズが発見を目指しているのは、通常物質と弱い相互作用をする重い粒子「WIMP(Weakly Interacting Massive Particles)」だ。ダークマターは、通常物質とは「重力でしか相互作用しない」とされる。しかし、もしWIMPが正体だった場合、ダークマター粒子が極めて希にキセノン原子核と衝突する可能性があると考えられている。そのため、XENONシリーズでは衝突確率を上げるべく、キセノンの容量を増やし続けているのである。

実際にダークマター粒子がキセノン原子核と衝突すると、シンチレーション光が放出される。しかしこの光は極めて微弱なため、バックグラウンドノイズをどれだけ低減できるかが、検出には不可欠だ。宇宙線もノイズの1つであるため、その影響を取り除くべく、XENONnT実験は地下で行われているのである。

だが宇宙線を遮蔽するだけでは不足で、キセノンそのものや機器を構成する材料などに微量に含まれる放射性不純物の影響も取り除く必要がある。中でも厄介なのが、材料から絶え間なく「にじみ出る」という性質を持つ、原子番号86の放射性物質の希ガスであるラドンだ。極めて精細さが求められるXENONnT実験の場合、キセノンに含まれるラドンの量が多くなると、ノイズとしてダークマター由来の真の信号を覆い隠してしまう危険性がある。

このように厄介なラドンだが、今回研究チームは、その濃度を従来にない水準まで低減することに成功し、極低放射能環境が実現された。新たに導入された検出器内部の液体キセノンを循環・精製する極低温蒸留システムにより、液体キセノン中に紛れ込んだラドン濃度を1トンあたり約430原子にまで抑え、そのバックグラウンドの寄与を太陽ニュートリノと同等の水準にまで低減することに成功したとする。この達成は、ダークマターなどの極稀事象に対する感度を飛躍的に高めるブレークスルーといえるとした。

なお、人間は誰でも普段の生活の中で、自然環境から弱い放射能を浴びているが、今回はその約10億分の1にまで低減できたという。従来の実験環境を遥かに凌ぐ、極めて低放射能な環境といえるとしている。