人工衛星の観測によって、地球周辺の宇宙空間における帯電(電気の偏り)の極性、つまりプラスとマイナスは従来の定説とは逆であることが近年示されてきた。京都大学と名古屋大学は、この観測結果をプラズマの運動によって説明できることを示すシミュレーションに成功したと、7月30日に共同発表した。

同成果は、京大 生存圏研究所の海老原祐輔教授、名大 宇宙地球環境研究所の平原聖文教授、九州大学の田中高史名誉教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国地球物理学連合が刊行する太陽-地球システムなどの宇宙物理を扱う学術誌「Journal of Geophysical Research: Space Physics」に掲載された。

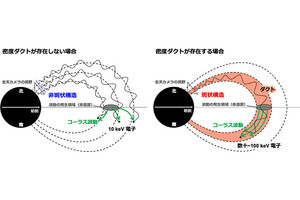

観測によると、地球磁場が支配的な宇宙空間である「磁気圏」では、地球から見て朝側から夕側に向かう電気的な力(電場)が働いている。この力に対応する電圧は、磁気圏の朝側の端から夕側の端まで数万〜数十万ボルトにも達し、磁気嵐などのさまざまな宇宙環境の擾乱の源になることがわかっている。電場はプラスからマイナスに向かうため、磁気圏の朝側がプラス、夕側がマイナスに帯電しているとこれまでは推測されていた。

しかし、近年の人工衛星観測では、帯電の極性が定説とは逆であることが示され、この現象の再検討が求められていた。そこで研究チームは今回、大規模な磁気流体力学シミュレーションを用いて、地球近傍の宇宙空間を再現することにした。

今回の研究では、条件を単純化するため、太陽風(太陽から吹き付ける高速プラズマ流)は一定とされた。その結果、磁気圏の朝側がマイナス、夕側がプラスに帯電することが判明した。これは、人工衛星による観測結果と一致するものだ。

この結果は、一見すると、朝側から夕側に向かう電場の方向と矛盾しているように思われる。しかし、「帯電が電場を生む」のではなく「プラズマの流れが帯電と電場を生む」と捉えることで、矛盾なく理解できる。つまり、電場と帯電は共にプラズマの流れが引き起こす「結果」であり、「原因」ではないという見方だ。

なお、シミュレーションでは、地球の極域上空に、朝側がプラス、夕側がマイナスという従来通りの領域も確認されたとする。その一方で、赤道面の広い範囲では、帯電の極性が逆転していることが示されたのである。従来の説では、赤道面と極域上空における帯電極性は同じであると考えられていた。これは、プラズマの流れを二次元的に捉えると説明が困難だが、三次元的な流れとして捉えれば理解が容易になるという。

-

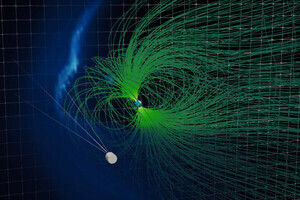

シミュレーションで求められた赤道面の帯電と極域上空の帯電の様子。赤色は帯電の極性がプラス、青色はマイナスであることを示す。白線は太陽から来る磁場エネルギーの流れを、黄線は磁力線を示す

(出所:共同ニュースリリースPDF)

帯電の極性は、プラズマの周回方向と磁気の方向の関係で決まる。太陽から来る磁気エネルギーが磁気圏に入ると、夕側では時計回りに周回しつつ、極域に向かう。この動きは夕側でのプラズマの動きも示しており、プラズマの周回方向は赤道面付近と極域上空で同じだ。一方、地球の磁気は南半球から北半球に向かうため、赤道面付近では磁気が上向き、北極上空では下向きになる。そのため、両者の関係は逆になり、帯電の極性も逆になることが考えられるとした。

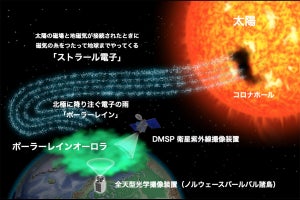

対流と呼ばれる磁気圏プラズマの流れは、数日間地磁気が乱れる磁気嵐や、カーテン状、あるいは明滅を繰り返すオーロラ、そして急激に明るくなるオーロラ爆発など、さまざまな宇宙環境変動の原因となる。また、近年の研究から、光速に近い速度の高エネルギー粒子も飛び交うヴァン・アレン帯(放射線帯)の変動にも、間接的な役割を果たしていることが注目されている。

今回の研究成果は、こうした多様でダイナミックな宇宙空間変動の理解につながるだけでなく、木星や土星といった強い固有磁場を持つ惑星周囲の宇宙空間変動の理解にも応用できるとのこと。そのため、惑星科学や宇宙天気など、幅広い学術的な寄与が期待されるとしている。