立教大学は、JAXAのX線天文衛星「XRISM」(クリズム)を使って超新星残骸「W49B」を観測した結果、その真の姿が従来説を覆す、特異な「鼓」(つづみ)状構造であることを確認したと、7月29日に発表した。

同成果は、立教大 理学部物理学科の澤田真理助教、同・山田真也准教授、同・北本俊二特別専任教授、埼玉大学大学院 理工学研究科の田代信教授(XRISMプロジェクト研究主宰者)ら約140名の国内外の研究者が参加する国際共同研究チームXRISM Collaborationによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

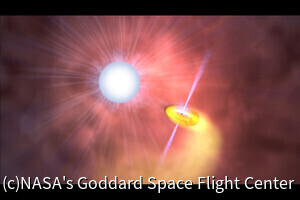

超新星爆発は、宇宙屈指の破壊現象だ。太陽質量の8倍以上の大質量星がその最期に起こす現象であり、爆発の中心には中性子星かブラックホールが残される。また、大質量星を構成していた水素やヘリウムなどの物質は周囲に飛び散り、光年単位で破壊的な影響を及ぼしながら広がっていく。この飛び散った物質は、遠く離れた地球からは超新星残骸として観測される。

W49Bもそうした天の川銀河内の超新星残骸の1つで、わし座の方向に約2万6,000光年から約3万5,000光年の距離にあると見積もられている。W49Bの大きな特徴は、通常のリング状ではなく、ひしゃげた形状をしている点であり、その三次元構造は長年の謎だった。

従来有力視されていた説は、中心から外側へ円盤状に膨らんだ形状を横方向から見ているというものだ。そこで今回、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のX線分光撮像衛星「XRISM」に搭載された軟X線分光装置「Resolve」(リゾルブ)を使った観測で、残骸を構成するガスの運動を詳しく解析し、その三次元構造の解明に挑むことにした。

XRISMのResolveは、X線のエネルギー量を正確に測定するため、センサを絶対温度50mk(-273.1度)という絶対零度に近い極低温まで冷却する必要がある。また、その温度を±2.5μK(=±0.0000025K)という驚異的な精度で制御しなければならない。このため、わずか5mm四方のセンサに対し、大人が手を広げても抱えきれないほどの大掛かりな冷却装置が組み込まれている。

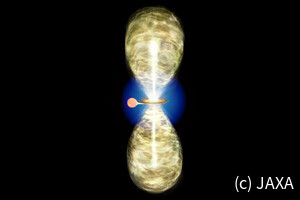

こうしたResolveの観測から、W49Bは、一方の端は地球に向かって近づき、もう一方は遠ざかるという、東西で反対向きの双極状運動をしている三次元構造と判明した。また、中央付近は大きく動いていないことも明らかにされた。これらの結果から、従来説を覆す、鼓(つづみ)のような双極構造という新たな姿が浮かび上がったのである。

W49Bがなぜこのような形状になったのかについては、今のところ未解明だ。高速回転を伴う特殊な超新星爆発だった可能性や、親星の恒星風が作った洞穴の中を進むように膨張している可能性など、いくつかの仮説が提唱されている。いずれにしても、これまでに類例のない特殊な超新星残骸であり、星の進化や超新星爆発に関する理論にまで影響を及ぼす可能性もあるという。

米・リバモア国立研究所のG.Brown博士と共に26名のW49B国際解析チームを主導した澤田助教は、今回の成果に対し、「今回の発見はまさに予想外です。私自身も開発に貢献した新型の装置による美しいスペクトルから、ガスの流れと三次元構造が徐々に明らかになり、好奇心に駆られて夢中で解析しました。日米欧のメンバーからなる国際共同研究チームで議論を重ねて到達した成果です。今後は、ガスに含まれる元素の比率などを測定することで特殊な構造の起源に切り込むと共に、類似の残骸がどの程度存在するのか、銀河系内の残骸のガスの運動を系統的に調べて検証したいと考えています」とコメントしている。