AI半導体スタートアップのEsperantoが事業を縮小

RISC-Vを活用したAI半導体のスタートアップであるEsperanto Technologiesが経営難に陥り、事業を縮小し、IPのライセンス供与先や技術の売却先を模索していると海外メディアが報じている。また、後追いで北海道新聞も7月11日に、ラピダスの協業先として同社を取り上げ、経営難に陥り、協業の継続が事実上困難になったと報じている。

Esperantoは、RISC-V命令セット・アーキテクチャをベースに、データセンタ向けに人工知能/機械学習(AI/ML)のための低消費電力かつ高性能なコンピューティング・ソリューションを開発してきたが、データセンタの主要顧客を獲得することができずに経営難に陥った模様である。

背景にあるAI人材の引き抜き合戦

ラピダスとEsperantoは2024年5月、ラピダスの2nm GAAプロセスを用いてAIチップの製造に向けた協業を発表。Esperantoの創業者であり会長兼CTOでもある、CPU設計の天才といわれるDave Ditzel氏の思惑としては、Esperantoが実現したい低電圧(ELV:Extreme Low Voltage)技術をラピダスと共同開発し、低電圧のデータセンタ向けAIチップを発売することを目指していたようである。

Esperanto本社が所在するシリコンバレーからの情報によれば、シリコンバレーの大手テック企業によるAI人材争奪戦の激化もあり、すでにほとんどのEsperantoの技術者たちも大手テック企業に引き抜かれ、事業の継続が困難な状況に陥っているという。残った経営陣は、AIチップ事業そのものの売却先やIPのライセンス供与先の探索を進めているという。

世界で進むAI人材の獲得競争

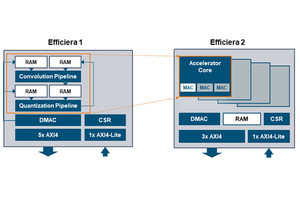

日本でも2024年7月に、AI半導体スタートアップのLeapMindが自主解散を発表している。LeapMindは、2023年10月に、演算性能の目標値を2PFlopsとしつつ、同等性能のGPUと比べて10倍のコストパフォーマンスを目指すAIチップの開発を進めることを発表していたが、思うように顧客の獲得が進まなかった苦労があったようだ。

また、カナダのAI半導体スタートアップであるUntether AIのエンジニアリングチームをAMDが2025年6月に買収したことも明らかになっている。Untetherの技術や製品は買収されなかったものの、エンジニアリングチームの買収により、同社のAIプロセッサ「SpeedAI」およびソフトウェア開発キット(SDK)「ImAIgine」は人材不足で供給もサポートもできなくなった模様である。今後も大手テック企業による新興AIスタートアップの買収やエンジニアの引き抜きなどが進められるとみられており、そうした新興AIスタートアップによる顧客の獲得はますます難しくなりそうだ。

EsperamtoやUntetherに共通しているのは、大手テック企業が興味あるのは人材であって、そこで生み出された技術や製品ではないという点である。

NVIDIAが世界初の時価総額4兆円を突破し、豊富な資金を背景に人材争奪を勝ち抜き、AI半導体の開発を加速していく状況下にあって、体力のない新興スタートアップを中心に顧客獲得が困難になりつつある状況が生じつつあると言えるだろう。