広島大学は、小惑星リュウグウから回収された粒子中から、カリウムを含む鉄ニッケル硫化鉱物「ジャーフィシャー鉱」を世界で初めて確認したと、7月11日に発表。これは、高温・還元的環境で形成される「エンスタタイトコンドライト」や「オーブライト隕石」でのみ発見報告例があり、リュウグウやそれに類似した「CIコンドライト」では未報告だった鉱物だ。

-

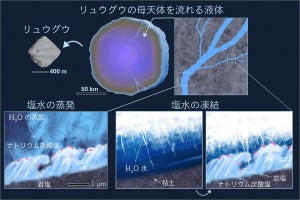

ジャーフィシャー鉱が発見されたリュウグウ粒子表面の走査型電子顕微鏡像。内部の詳細な調査のため、この粒子の一部を集束イオンビームで薄片化し、透過型電子顕微鏡による観察も行われた

(出所:広島大ニュースリリースPDF)

同成果は、広島大大学院 先進理工系科学研究科の宮原正明准教授らの研究チームによるもの。詳細は、惑星科学とその関連分野を扱う学術誌「Meteoritics & Planetary Science」に掲載された。

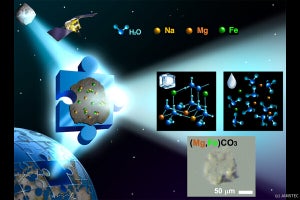

リュウグウ粒子は、隕石の中でも最も始原的とされるCIコンドライトと非常によく似た特徴を持つ。この隕石は太陽系誕生後の初期に形成され、過去に水の影響を強く受けたことが判明している。この結果、内部鉱物の融解や変質が生じており、これまでの研究から太陽系初期における水の働きや、化学環境変遷の重要な手がかりが得られていた。

CIコンドライトの大きな特徴は、ナトリウムやカリウムなどのアルカリ元素を多く含む鉱物が極めて少ない点だ。これは、過去の水質変成でこれらの成分が溶出したためとされる。ところが近年、リュウグウ粒子の中には、アルカリ成分を多く含む鉱物やその痕跡が存在する可能性があることがわかってきた。

たとえば、2023年には、ある粒子に高濃度のナトリウム存在領域が見つかり、これは元々水酸化ナトリウムとして存在していた可能性が指摘されている。さらに別の粒子からは、ナトリウムの炭酸塩・塩化物・硫酸塩が報告され、リュウグウの母天体には塩分を含むアルカリ性の水が存在していたと推測されている。

研究チームは今回、それらの知見を踏まえ、リュウグウにおけるカリウム含有鉱物の有無を確かめるため、粒子「C0105-042」を詳細に分析することにした。

今回の調査により、リュウグウ内部の未知の化学環境や、外部天体由来の物質の混入など、太陽系初期の物質進化・形成過程に関する新たな情報が得られることが期待された。調査された粒子は外見上は他の粒子との違いはなかったが、試料を極薄に加工して透過型電子顕微鏡で詳細に観察したところ、幅1μm(マイクロメートル)以下の極めて小さなジャーフィシャー鉱を発見。この鉱物はカリウムを含む鉄ニッケル硫化物で、周囲には粘土鉱物、磁鉄鉱(マグネタイト)、磁硫鉄鉱(ピロータイト)などが共存していた。

ジャーフィシャー鉱は、これまでエンスタタイトコンドライト(ケイ酸塩鉱物エンスタタイト・MgSiO3を主成分とする隕石)や、オーブライト(エンスタタイトを主成分とする希少隕石)など、太陽系内でも特に高温かつ酸素の少ない、つまり還元的な環境で形成された隕石でのみ報告があった。

一方、リュウグウやCIコンドライトは、水の影響を強く受けた低温環境で形成されたと考えられ、成り立ちがまったく異なる。これは“北極の海で熱帯魚が泳ぐような不自然な状況”とのこと。

リュウグウは、太陽系誕生後の約180万後から290万年後までの間に形成された母天体の一部と考えられている。この母天体は、水や二酸化炭素が氷として存在する低温の太陽系外縁で形成され、内部では放射性元素崩壊で発生した熱により氷がゆっくりと溶け出したと推定されるが、その際の温度は50度以下だったと見積もられている。

一方、エンスタタイトコンドライトやオーブライトの母天体は、太陽に近い内側の高温領域で形成された。そこでは、高温ガスから鉱物が直接結晶化したとされ、ジャーフィシャー鉱もそのような環境で生成されたと考えられている。また、地球上でも同様に還元的な環境にある「アルカリ性貫入岩」や「キンバーライト」などからごく少量発見されており、カリウムを含む熱水が鉄ニッケル硫化物と反応することで、350度以上で生成されることが合成実験により確認済みだ。これらの知見から研究チームは今回の発見に対し、(1)外来起源説と(2)内部生成説のふたつの仮説を提唱した。

外来起源説

別の天体、エンスタタイトコンドライトの母天体など別の天体が衝突で破壊され、その破片が太陽系内を外側に移動し、リュウグウの母天体に取り込まれたとする説。

内部生成説

リュウグウ内部に何らかの要因、たとえば、衝突で局所的な高温・還元的環境が形成され、カリウムを含む熱水や蒸気が鉄硫化物(ピロータイトなど)と反応し、ジャーフィシャー鉱が生成されたとする説。

現時点では決定的な証拠はなく、鉱物(物質)の起源や年代を特定する手がかりを得られる同位体組成などの分析も今後の課題だ。しかし、粒子周囲の組織が乱れていない点や鉱物の状態から、内部生成説の方が有力と考えられるとしている。