東北大学、筑波大学、東京都立大学(都立大)の3者は、「マイクロ波駆動管内加速器」を用いた推力生成実験で、「螺旋位相板」を用いてミリ波ビームをドーナツ状の「光渦ビーム」へ変換して機体後方にプラズマを生成することで、チューブ内で機体を初期加速させることに成功。マイクロ波ロケットの課題を克服できる可能性が示されたと、7月10日に共同発表した。

-

MITAによるロケット打ち上げの概念図。前方からのミリ波ビーム照射により、チューブ内で機体を加速。機体運動が軸方向のみに制限され、ビーム軸からの逸脱を避けられる。また、チューブ内に気体を充填することで、外気の影響を受けずに安定的に推力を生成可能だ。チューブは、ビーム伝送効率を考慮して導波管が第一選択だが、条件次第で通常の金属チューブや、樹脂・複合材への置き換えも考えられるとした

(出所:共同ニュースリリースPDF)

同成果は、東北大大学院 工学研究科の高橋聖幸准教授、同・山田峻大大学院生(研究当時)、筑波大 数理物質系/プラズマ研究センターの南龍太郎准教授、同・假家強教授、都立大大学院 システムデザイン研究科の嶋村耕平准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

マイクロ波ロケットは、現在の高コストなロケット打ち上げ費用の解消をめざして開発が進む、ビーム推進ロケットの一種だ。地上や軌道上から機体へミリ波(波長1〜10mm・周波数30〜300GHz)を照射し、機体後方の空気をプラズマ化。衝撃波を発生させることで推進力を得る仕組みだ(マイクロ波ロケットの中には、ミリ波の波長帯を用いたものも含まれる)。

マイクロ波ロケットの課題は、姿勢制御の困難さ、ビーム発散、繰り返し照射や高高度での大気希薄化による推力低下など、多岐にわたる。そこで研究チームは今回、機体を地下チューブ内で加速させて初速を得てから発射する新方式「マイクロ波駆動管内加速器」(MITA)を提案し、その実証実験を行うことにした。

MITAは課題対策として、チューブを、軌道逸脱の防止のためのロケットのガイドレール、ビームを閉じ込めて伝送するための導波管として利用。推力低下は、ビームを前方照射の「トラクター方式」とすることで回避するとした。高高度での大気希薄化による推力低下に対する解決策は、今回は示されていない。また、発進時の安定したプラズマ生成対策として、チューブ内に気体を封入することが提案された。

今回の機体は、電磁波伝搬、プラズマ移流拡散、衝撃波伝搬という物理過程を連成解析できる独自の数値計算コードで設計された。コーン型で、前方照射のミリ波ビームが機体前部の曲面ミラーとチューブ内壁で反射され、後方に集光。その集光点でプラズマと衝撃波を生成し、推進力を得る。曲面ミラーの設計は、レーザー推進の先行研究が参考にされた。3Dプリンタで製作された樹脂製チューブと機体で構成され、チューブ内面には反射性工場のためアルミテープが貼付された。

実験では、28GHz・210kWのミリ波ビームを前方から照射し、推力が測定された。このビームは、軸中心で最も高いエネルギー密度を持つ軸対称ガウス分布である。今回は、推力の基本特性評価のため、単発照射とした。

最初の実験は、機体先端でのビーム電場が局所的に強まる「電界集中」により、機体前方でプラズマが発生し、逆推力となり失敗に終わった。これは、ガウス分布によりビーム軸上の高エネルギー密度集中が原因と推察された。そこで、機体軸上のエネルギー密度を抑えるため、ビームの空間分布をドーナツ状に変換する手法を検討し、螺旋位相板を機体前部に組み込むことにしたという。

-

螺旋位相板不使用の初期モデルで、原理実証に失敗した際の様子。センターボディ(機体)後方だけでなく、先端でもプラズマが生じ、結果として比較的強い衝撃波が駆動され、想定とは逆向きの推力が生成された

(出所:共同ニュースリリースPDF)

螺旋位相板は、方位角方向に段差を持つ光学素子で、ビームに螺旋状の位相変化を与え、ドーナツ状の光渦ビームに変換できる。今回の螺旋位相板は、電磁波伝搬解析に基づき、時間平均的にドーナツ状のエネルギー分布が得られるよう設計された。材料には、ビーム透過性に優れたフッ素樹脂の「ポリテトラフルオロエチレン」(PTFE)が用いられた。

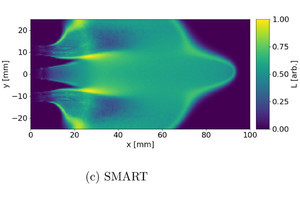

再実験では、機体後方にミリ波帯光渦ビームによるプラズマ生成が確認された。機体設計改良により、機体前方でのプラズマ生成が抑制され、後方では安定した生成に成功した。これにより、ロケットがチューブ内でビーム源方向へ加速し、MITAによる推力生成の原理が世界で初めて実証された。

-

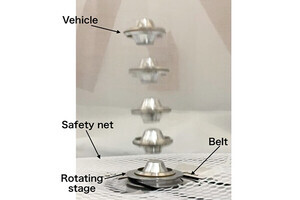

螺旋位相板を組み込んだ改良型ロケットモデル。チューブやセンターボディ(機体)は樹脂製で3Dプリンタで製作された。表面にアルミテープを貼付し、ミリ波ビームを反射する設計だ。PTFE製の螺旋位相板を機体前方に組み込み、ガウシアンビームをドーナツ状ビームへと変換する

(出所:共同ニュースリリースPDF)

-

螺旋位相板を用いたロケットモデルのビーム照射実験の様子。青い光はプラズマ発光。螺旋位相板を機体前方に配置することで、ガウシアンビームをドーナツ状ビームに変換し、機体先端でのプラズマ発生が回避された。機体後方のみでのプラズマおよび衝撃波駆動が達成され、チューブ内でビームに牽引されるようにして飛行するMITAの原理実証に成功した

(出所:共同ニュースリリースPDF)

研究チームは今後、パルスビーム照射試験で連続的な推力生成や加速性能の検証を進める予定だという。将来的には、チューブ内の気体の種類や圧力条件(今回は大気圧の空気)を変え、プラズマ構造や推進性能への影響を体系的に評価する計画とした。

MITAは、単独推進に加え、チューブ内での初期加速後に離脱し、従来のビーム推進と組み合わせるハイブリッド方式への応用も想定されている。これにより、初期段階での高推力と中・高高度での柔軟な加速を両立させ、より実用的な宇宙輸送手段としての展開が期待されるとした。

将来的には、宇宙エレベーターの昇降機としての利用、月面のようなほぼ真空の環境での打ち上げも検討しているとする。また、宇宙利用に留まらず、減圧チューブ内での高速移動体駆動など、地上での輸送技術への応用も視野に入れた多様な分野での展開が見込まれるとしている。