多摩六都科学館と横浜国立大学(横国大)は7月8日、沖縄県の宮古島・西表島・与那国島で採集されたトビムシの中から発光する4種を発見し、そのうち2種が新種であることを発見したと発表した。

同成果は、多摩六都科学館の大平敦子学芸員(横国大 研究支援員)と横国大の中森泰三教授らが率いる研究チームによるもの。その詳細は、ニュージーランドの動物分類学に関する学術誌「Zootaxa」に掲載された。

日本が発光するトビムシ種を最も多く記録した国に

体長数ミリメートルの陸生節足動物であるトビムシは、世界で約9000種が知られており、そのうち発光する種としては現在十数種程度が発見されている。だがトビムシは、その小ささや分類の難しさから、発光の確認や種の同定には専門的な手法が必要であるため、これまで発光種の存在が見過ごされてきた可能性があるとのこと。そのため現在でも未知の種が多く潜んでいる可能性が示唆されているという。

なお2023年には、大平学芸員と中森教授が率いる研究チームによって、日本産のトビムシ既知種4種に発光性があることが報告されていた。そうした知見が蓄積されつつある中で今回、新たに4種の発光種が確認され、うち2種は新種であった。

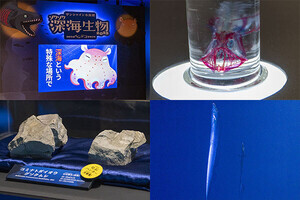

新種であることが確認されたのは、アカイボトビムシ属のアカホシアカイボトビムシ(学名:Lobella lucifera)とアカフサイボトビムシ属のシシガミアカフサイボトビムシ(学名:Crossodonthina leodeus)の2種で、いずれも宮古島で発見された。また西表島ではフチミアカフサイボトビムシが、与那国島ではクビワアカフサイボトビムシが確認され、これらの既知種2種が発光することも初めて解明されたとした。

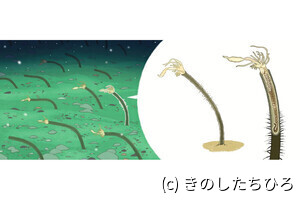

研究チームによると、今回発見された4種はいずれも赤い体色で、体表に突起(イボ)を有し、刺激を受けるとそのイボが緑色に発光するのが特徴とのこと。今回は形態的観察を経ていずれも別種であることが確認されたといい、DNA型の解析によってその分類結果が裏付けられたとする。

今回の成果により、日本で知られる発光トビムシは計8種となり、日本が世界で最も発光トビムシの多様性が確認されている国となったという。また発光の仕組みや生態的な役割は未解明であるものの、今回の研究が陸上の発光節足動物における未発見の多様性を明らかにし、生物多様性研究に新たな視点を与えるとした。また発表された論文では、新種を含むアカイボトビムシ属およびアカフサイボトビムシ属にさらなる発光種が存在する可能性が示唆されており、他の属からも新たな発光種が見つかる可能性もあるとされている。

研究チームは、資源が限られる日本において“生物多様性”は重要な知的・自然資源のひとつであり、今回の発見はその価値を再認識するものだとしている。