大阪公立大学(大阪公大)、理化学研究所(理研)、京都大学(京大)の3者は7月8日、数学的技法である「完全WKB解析」を用い、急速に減衰するブラックホールの「準固有振動」の周波数構造を体系的かつ精密に捉える新手法の確立に成功したと共同で発表した。

同成果は、大阪公大 数学研究所の宮地大河特別研究員、理研 数理創造研究センターの難波亮上級研究員、京大大学院 理学研究科の大宮英俊特定助教、京大 白眉センター/基礎物理学研究所の大下翔誉特定助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する素粒子物理学や場の理論・重力などを扱う学術誌「Physical Review D」に掲載された。

ブラックホールは、太陽の20倍以上の大質量星が一生の終わりに重力崩壊を起こした結果誕生する天体であり、“特異点”と呼ばれる、現在の物理理論では記述困難な極限状態を中心に持つとされる。その重力は宇宙で最も強大で、ブラックホールの内外を分ける「事象の地平面」を超えて内側に入ってしまうと、光すら脱出できない。

ブラックホールが何らかの影響で揺れ動くと、準固有振動という特有のパターンで時空を伸縮させる重力波が発生する。準固有振動は、ブラックホールの質量と角運動量(回転の勢い)のみで決まる振動数と減衰率を持ち、さまざまな楽器が固有の振動数や音色を持つことに例えられる。

宇宙では、ブラックホール同士の衝突合体は珍しくない現象だ。その際、太陽~地球間の距離が水素原子1個分ほど変化するほどの重力波が放射され、何億光年と離れた地球の重力波望遠鏡でも観測されることがある。そのため、準固有振動は、2つのブラックホールが合体し形成された新たなブラックホールの質量や角運動量などの情報を直接知る重要な手掛かりとなる。

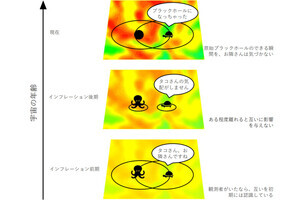

しかし、この準固有振動を正確に理論的に求めることは容易ではない。特に数値計算に頼らない机上の解析計算では、解の発散やブラックホールの自由振動(振動の境界条件)の記述関する複雑さといった問題が存在する。これらの問題を回避し、振動が急減衰する「高減衰モード」の性質を体系的に扱う手法は、これまで開発されていなかったとのこと。そこで研究チームは今回、完全WKB解析を用い、ブラックホールの準固有振動をより精密に求める新手法を提案したという。

今回の研究で用いられた完全WKB解析は、ブラックホールの事象の地平面から宇宙の遠方までの空間において、波動方程式の解を精密にたどるための数学的手法だ。これは、複雑な微分方程式を近似的に解く「WKB法」の発展系であり、WKB法では級数の発散がしばしば見られることで、従来のWKB法では限界があった全体構造の記述を可能にした。完全WKB解析では、この発散級数を「Borel和」という手法で収束させ、解析性の良い解を導き出すのである。

完全WKB解析は、複素平面上での解の構造も扱うことが可能だ。微分方程式の解が場所によって急変する「ストークス現象」において、その変化が生じる境界線は「ストークス曲線」と呼ぶ。ブラックホールの地平面近傍の空間を複素数に拡張した際にもこの曲線は生じることから、今回の研究ではその事象に注目したという。

変化が生じる点は、数式の中で波の性質が急変する境界の存在を意味する。そこで今回は、これまでの研究では見過ごされてきた、理論的に存在しうるとされる複雑な数学構造である「無限に続くらせん状のストークス曲線」や「分岐線」などが、明確な形で解析に取り入れられた。その結果、急速に減衰する準固有振動の周波数構造を、従来よりも体系的かつ精密に捉える手法の確立に成功。これにより、理論と観測の間をつなぐ解析手法の1つとして、完全WKB解析の有効性が具体的に示されたとした。

今回の成果により、さまざまな理論モデルにおいて、ブラックホールのいわば“響き”とも呼べる重力波信号の解析を、より格別に見通し良く行えるようになったとする。現在、重力波が次々と観測されており、その理論的な波形模型構築にも寄与することが期待されるとした。加えて、将来の重力波観測の精度向上や、ブラックホールの性質に関してのより正確な検証に直結するものとする。

さらに、完全WKB解析手法は、ブラックホール以外にも応用可能だ。量子力学、場の理論、量子重力理論など、幅広い分野への波及が見込まれる。今後は、回転ブラックホールへの応用や、量子重力効果と関連する研究への発展も期待できるとしている。