東北大学と東海旅客鉄道(JR東海)は、スーパーコンピュータ「富岳」を活用して、超電導リニア車両の空力性能向上に向けた技術開発の共同研究を行うと、6月26日にそれぞれ発表した。

今回の共同研究は、東北大大学院 工学研究科の河合宗司教授らとJR東海によるもの。

航空機や高速鉄道の車両周囲の気流は、複雑な形状の機体や車体の影響を受け、高速かつ高レイノルズ数の乱流状態となる。レイノルズ数とは、流体の慣性力と粘性力の比で定義される無次元量であり、その数値が大きいほど慣性力が支配的となり、流れは乱流へと移行する。

このような複雑な流れを高精度に予測・理解することは、抵抗や騒音の低減、ひいては高効率かつ環境適合性に優れた機体・車両設計を実現する上で極めて重要だ。これらの要素は、航空機設計や鉄道車両の性能向上およびエネルギー効率最大化に不可欠である。しかし、複雑な流れの高精度な予測・再現は難しく、従来の解析手法では不十分な場合も多く、新技術が求められていた。

河合教授らの研究チームは、スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム「航空機デジタルフライトが拓く機体開発DXに向けた実証研究」(代表機関:東北大学)で、独自の学術成果を基盤に、従来困難だった複雑形状周囲の高速かつ高レイノルズ数流れの高精度なシミュレーションを可能とする流体解析ソルバー「FFVHC-ACE」を開発。

流体解析ソルバーとは、液体や気体の動きや振る舞いを計算するプログラムで、流れのシミュレーションにより多様な現象の予測や、最適設計導出に用いられる。航空宇宙および圧縮性流体力学分野における次世代の空力シミュレーション技術として、期待される技術である。

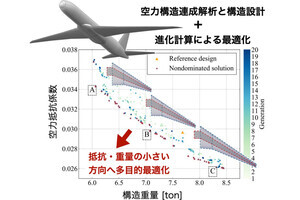

一方のJR東海は、2004年より宇宙航空研究開発機構(JAXA)と組み、超電導リニア車両の空力性能向上に取り組んでいる。現在、山梨リニア実験線で走行する「L0系改良型試験車」の先頭部形状には、AIなどを活用した最適化の成果がすでに反映されている。

今回の共同研究は、富岳を活用した超電導リニア車両の空力性能向上技術の開発計画だ。複雑な形状周囲の高速かつ高レイノルズ数の乱流という、航空機と超電導リニアの共通点に着目し、高精度な航空機空力シミュレーション技術がリニアの空力解析に展開される。これにより、これまで困難だった複雑な台車などを含む長大な実車両走行の詳細な空力解析に挑み、低走行抵抗による消費電力削減、静粛性や乗り心地の向上、そして低環境負荷な超電導リニア開発につなげるとした。

東北大は今後、この高度な計算科学に基づく圧縮性流体シミュレーション技術と、データ駆動科学による大規模複雑データ解析の融合が、機体・車両開発のデジタルトランスフォーメーション(DX)促進技術となることを実証していく方針だ。航空機や超電導リニアにとどまらず、圧縮性流体が関わる幅広い学術分野や産業界への応用も視野に入れ、次世代空力シミュレーション技術を活かした多方面での革新を推進していく。

JR東海は、今回の技術開発で得た知見も活かし、引き続きJAXAと形状最適化などの技術開発に取り組むとする。なお、同社は2025年4月からJAXA宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC)の枠組みに参加し、山梨リニア実験線において、微細な溝を多数配した「リブレットフィルム」による走行抵抗低減効果の実証を進めている。