理化学研究所(理研)、東京理科大学(理科大)、京都大学(京大)、千葉大学、広島大学の5者は6月27日、理研のキューブサットX線衛星「NinjaSat(ニンジャサット)」と、国際宇宙ステーション(ISS)の全天X線監視装置「MAXI」を使い、新天体「MAXI J1752-457」(以下、新天体)のX線増光を捉え、それが中性子星の表面で発生する爆発的な核融合に伴う「X線バースト」であり、中でも極めて稀な特大規模の「スーパーバースト」を起こす天体であると明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、理研 開拓研究所 玉川高エネルギー宇宙物理研究室(玉川研究室)の青山有未来 理研スチューデント・リサーチャーM(理科大大学院 理学研究科 物理学専攻 大学院生兼任)、同・玉川徹 主任研究員(理研 仁科加速器科学研究センター(仁科センター) 宇宙放射線研究室 室長兼任)、同・三原建弘専任研究員、理研 長瀧天体ビッグバン研究室の土肥明基礎科学特別研究員、仁科センター 宇宙放射線研究室の髙橋拓也研修生(理科大大学院 理学研究科 物理学専攻 大学院生兼任)、京大大学院 理学研究科 物理学・宇宙学専攻の榎戸輝揚准教授、千葉大 ハドロン宇宙国際研究センターの岩切渉助教、広島大大学院 先進理工系科学研究科の武田朋志 日本学術振興会特別研究員(玉川研究室 客員研究員兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

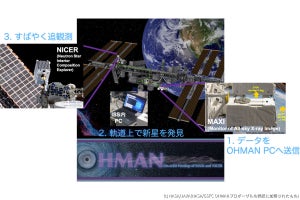

理研と宇宙航空研究開発機構(JAXA)がISSで共同運用するMAXIは、90分ごとに全点をスキャン観測し、突発的なX線天体の発見に貢献している。MAXIが2024年11月9日、南半球のさいだん座の方向に新天体を発見。この天体はX線増光が5時間と長く続き、その強度は1.2時間の時間スケールで徐々に弱まったため、当初はヘリウム燃焼が主体の「中間ロングバースト」と推定された。翌10日、MAXIチームからの報告を受けたNinjaSatチームは、その時に実施していた観測を中断し、新天体の追跡観測を行ったという。

NinjaSatは特定の天体を長期にわたり占有観測でき、MAXIより多くX線を集められる。この特長を活かし、新天体のX線強度が徐々に減衰する様子を記録することに成功。X線の明るさが減衰する時間スケール(指数関数の減衰の時定数)は15時間と判明し、X線スペクトルは温度2keVの黒体放射であることも確認された。

-

(上)銀河面が中央で、横方向に伸びる銀河座標で示された全天のX線画像。(左下)今回の新天体とその近傍にある天体。新天体は銀河中心からやや離れたさいだん座の方向でNinjaSatによって発見された。(右下)NinjaSatのイメージ(出所:共同プレスリリースPDF)

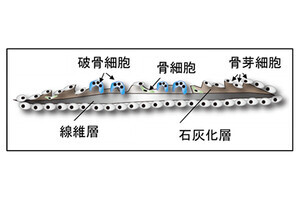

今回の観測結果は、ブラックホールや中性子星と、太陽よりも軽い星から構成される「低質量X線連星系」の中性子星表面で発生するX線バーストの特徴とよく一致した。X線バーストとは、中性子星に降着した伴星からのガス(主に水素とヘリウム)が、臨界状態に達した際に起きる暴走的な核融合反応だ。その結果、水素からヘリウム、さらには炭素などの重い元素が生成され、それらが中性子星の強い重力で下層へと沈む。今回の長時間にわたる増光は、その深い層に沈降した炭素までが点火した、より放出エネルギーの大きい極めて稀なスーパーバーストと推定。X線バーストを起こす既知の天体が約120例なのに対し、スーパーバースト天体は今回の新天体を含め17例と、その希少性が際立つ。

新天体のスーパーバースト初期の明るさが、中性子星の最大光度に達していたと仮定すると、地球からの距離は約2万6000光年と推定された。これにより、新天体がX線バーストを頻発する天体の多い領域に位置することも確認された。

-

新天体のX線強度と中性子星の表面温度の時間変化。新天体はX線増光の発見直後、減衰の時間スケール(指数関数の時定数)1.2時間と速かったが、NinjaSatによる観測(赤色)以降は、時定数15時間と緩やかになっている。X線強度の時間変化を示すグラフにおいて、指数関数を示す黒い実線の初期傾きは1.2時間、後期の傾きは15時間(出所:共同プレスリリースPDF)

続いて、初期の中間ロングバーストからより長く続くスーパーバーストに移行する、この奇妙な振る舞いのメカニズムが検討された。詳細な分析の結果、新天体のX線フラックス(エネルギー流束量)の減衰していく光度曲線が途中で変化している事実が判明。X線バーストの理論モデルに、中性子星内部の核融合燃焼層から表面までの熱伝導を考慮すると、表面放射が徐々に減衰する現象が説明できることが明らかにされた。実際に、MAXIとNinjaSatが観測した光度曲線は理論モデルによって再現され、炭素の核融合によるスーパーバーストモデルと矛盾しない結果が得られたという。これらの分析から、新天体の正体は低質量X線連星系でのスーパーバーストであることが突き止められた。。

今回の観測では、MAXIとNinjaSatの連携が新天体の正体解明に貢献した。バースト発生直後の急激な光度減衰に加え、後半の緩やかな減衰も高精度で調査できたことによるとした。この光度や温度の時間変化を理論モデルと詳細に比較することで、今回の観測データがモデルの精緻化に貢献できる可能性があるとしている。