早稲田大学(早大)は6月5日、南海トラフ地震により発生する災害廃棄物が、東日本大震災の約21倍にあたる約4.2億トンと推計される中、地震と津波の“マルチハザード”により発生する災害廃棄物の量と処理時間を算定する数理手法を開発したと発表した。

同成果は、早大 理工学術院の青木康貴博士、同・秋山充良教授、東北大学 災害科学国際研究所の越村俊一教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、大規模技術システムの安全性と信頼性に関する研究を扱う学術誌「Reliability Engineering & System Safety」に掲載された。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、約2300万トンの災害廃棄物が発生し、復旧・復興の大きな障害となった。この経験から、災害廃棄物の迅速な処理が、地域の早期復興、つまりレジリエンス(被災地の回復力)の強化に不可欠と認識されている。

しかしこれまで災害廃棄物を扱った研究は限られ、廃棄物の処理・輸送に関わるインフラシステム(廃棄物処理施設や橋梁・道路ネットワークなど)の被災状況や相互依存性まで考慮した研究は存在しなかった。そのため、南海トラフ地震の影響下にある沿岸地域やインフラシステムにおいて、災害廃棄物の処理に要する時間を精緻に評価する定量的手法は未確立だった。

そこで研究チームは今回、地震と津波により被災した沿岸域における災害廃棄物の量とその処理に要する時間を、廃棄物の処理と輸送を担うインフラシステムの被災状況と、それらが復旧していく過程を考慮して推定する、新たな数理手法の開発を目指したという。

今回の提案手法では、廃棄物処理システムと道路ネットワークの性能の時空間的変化を定式化したとのこと。そして、質量保存則および「最小費用流原理」(ネットワーク上で物資を運ぶ際に輸送コストが最小となる効率的な流れを求めるための原則)に基づく動的解析により、両システムの相互依存性を考慮した災害廃棄物処理の動態評価が実現された。

さらに、地震・津波ハザードの強度、構造物の安全性と復旧時間、災害廃棄物量、仮設処理施設の性能推定に関する不確かさやモデル誤差を「全確率の定理」(直接的に推定しがたいある事象の発生確率を、それが生じる原因となる複数の排反事象の発生確率などを用いて算定する規則)に基づいて統合し、確率論的な処理時間を推定した。その結果、南海トラフ地震・津波に起因する多様な被害シナリオを考慮しつつ、想定外の事象発生を抑制した信頼性の高い予測が可能となったとしている。

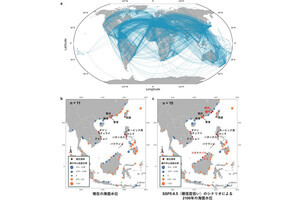

研究チームはケーススタディとして、南海トラフ地震・津波の発生を想定し、三重県の約6分の1の面積を占める東紀州地域に位置する仮想の廃棄物処理システム、および橋梁・道路ネットワークに対し提案手法が適用された。その結果、対象地域で発生する災害廃棄物量は、30および70パーセンタイル(データを小さい順に並べた際、全体の30%および70%の位置にある値)において、それぞれ約7万トンと28万トンと推定。その処理には、少なくとも1.6年を要すると算出されたとする。

さらに、災害廃棄物処理に関わるパラメータ(既設処理施設の安全性、仮設処理施設の設置に要する時間および処理能力、道路網の交通容量)に対し、「感度解析」(システムや数理モデルの出力に対し、各入力パラメータの変動がどの程度影響を与えるのかを評価する手法)も実施したとのこと。すると同じ災害廃棄物対策を施した場合でも、橋梁の耐震性が高く震災後も車両が道路ネットワークを通行しやすいほど、効果は大きいと判明した。このことから研究チームは、災害廃棄物処理のマネジメント手法の確立には、廃棄物処理システムおよび橋梁・道路ネットワークの管理者が連携し、震災前に対策を講じる必要性が示唆されているとした。

今回の研究では、構造物の損傷が災害廃棄物の発生・輸送・処理に及ぼす影響に加え、その推定の妥当性を定量化することで災害廃棄物の処理期間が推定された。これは、最悪な被害想定のみを対象とした従来の検討や研究に比べ、より実践的かつ合理的な災害廃棄物マネジメントに貢献する可能性があるという。

また今回の成果は、現時点で入手可能なデータおよび知見を活用し、多くの仮定の下で対象地域の数理モデル化が行われたものであることから、研究のさらなる高度化には、地震断層のモデル設定や、災害廃棄物処理に関わるパラメータの定量化・精緻化など、継続した検討が不可欠とする。

研究チームによれば、地震動・津波の影響を受ける広範な橋梁・道路ネットワークとその周辺にある一般家屋などを含む都市空間、そして震災からの復興に伴う被害状況の時間変化をモデル化した今回の手法は、他の災害への応用も期待できるとのこと。例えば、地域のハザード状況などを勘案し、優先的に取り組む対策(耐震補強か浸水対策か)の意思決定を助けるツールとなり得るとしている。