静岡大学、広島大学、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の3者は3月18日、「スロー地震」が発生するプレート境界の高温高圧環境を室内で再現し、岩石中に網目状の亀裂構造である「fault-fracture mesh構造」(f-fm構造)が形成されることを発見したと共同で発表。また、プレート境界断層を構成していた四国の三波川帯に露出する「蛇紋岩」の岩体中に、実験で確認されたものと同じf-fm構造が存在すること、さらに鉱物の析出による破壊により隙間が埋められていたことが確認されたことも併せて発表された。

同成果は、静岡大 理学部の平内健一准教授、同・大学院 総合科学技術研究科の永田有里奈大学院生(研究当時)、JAMSTECの岡崎啓史研究員(現・広島大大学院 先進理工系科学研究科 准教授)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の惑星科学や環境を扱う学術誌「Communications Earth & Environment」に掲載された。

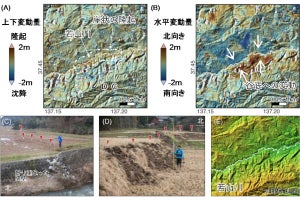

「テクトニック微動」、「低周波地震」、「スロースリップイベント」(SSE)など、沈み込み帯のプレート境界断層で発生するスロー地震は、通常の地震とは異なり、数日から数か月という長い時間をかけて断層が滑る現象だ。西南日本の沈み込み帯では、数か月から数年の周期で微動とSSEが同時に発生する「Episodic Tremorand Slip」(ETS)が知られており、通常の地震の発生領域よりもさらに深部で起きていることがわかっていた。この領域では、沈み込んだ海洋プレートから放出される大量の水(流体)がプレート境界断層に供給されることで、「高流体圧」という特異な環境が形成されていると考えられている。

-

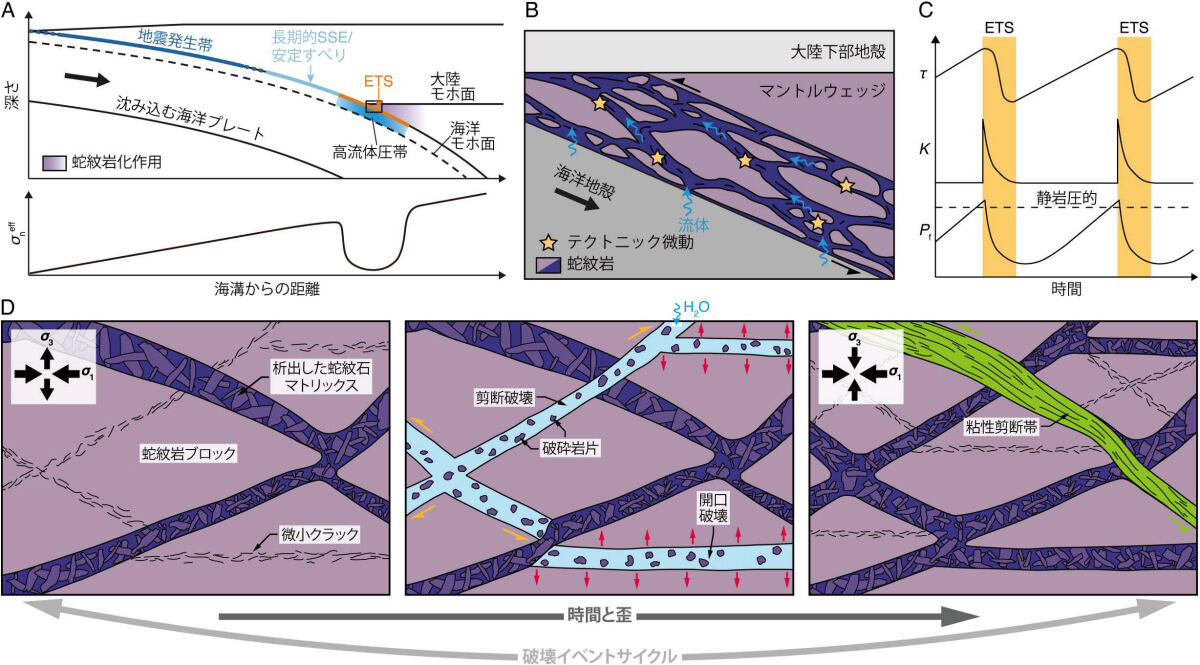

西南日本沈み込み帯の模式断面図。スロー地震の一種であるETSの発生前後でプレート境界断層付近の流体圧変化が起こる。(LFE:低周波地震、SSE:スロースリップイベント)(出所:JAMSTEC Webサイト)

近年、ETSの発生時に断層が破壊されることで、流体圧が一時的に減少することが確認されていた。この流体圧の変化は、「断層バルブモデル」を用いて説明されている。このモデルで想定されているのは、断層が破壊されて生じた隙間(亀裂)に新たな鉱物が析出することで塞ぐ形となり、その結果として再び流体圧が上昇、それが次の破壊(地震)を引き起こすという周期的なメカニズムだ。

ETSの発生領域を構成すると想定される蛇紋岩は、マントルを構成する「かんらん岩」が水と反応してできるため、力学的に弱い性質を持つことから、蛇紋岩とETSには何らかの関連性があると考えられてきたが、高流体圧下で実際に蛇紋岩がどのように振る舞うのか、その具体的なメカニズムは不明だった。そこで研究チームは今回、ETS発生域の環境(圧力1GPa、温度500℃、深さ約30kmに相当)を再現した実験を行い、蛇紋岩の破壊と鉱物析出を繰り返す現象が、本当にETSの発生サイクルと関連しているのかを検証したという。

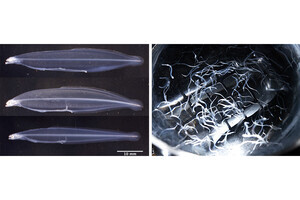

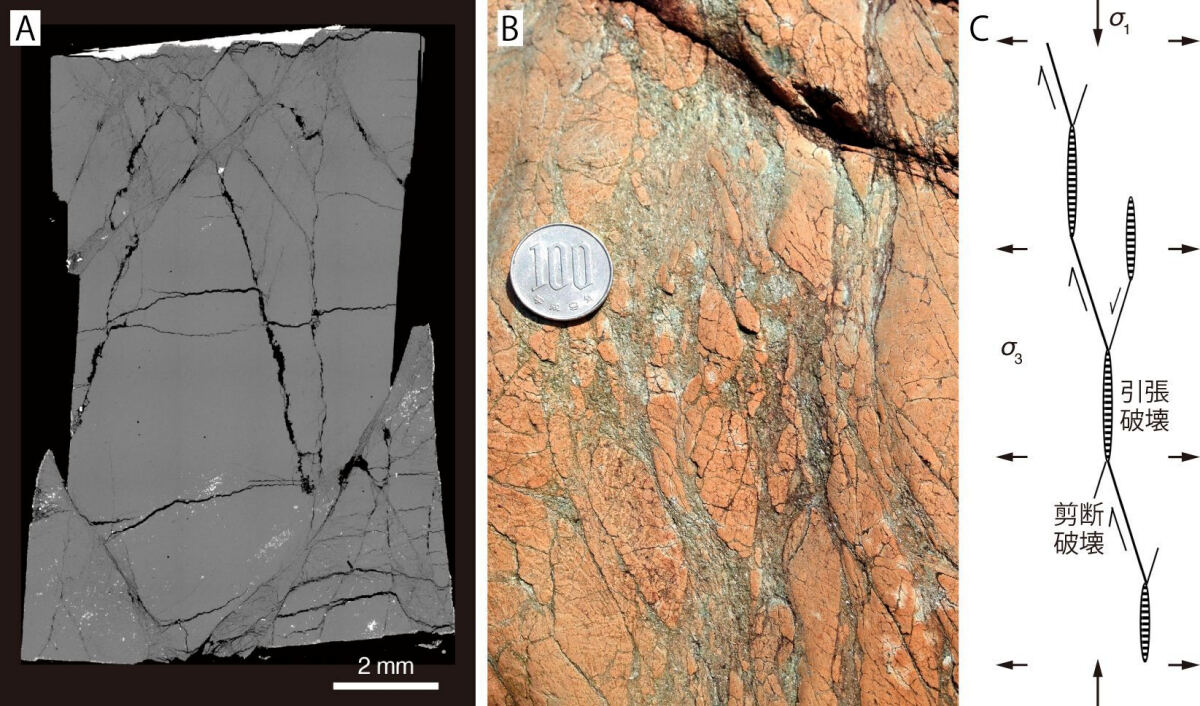

今回の実験では、グリッグス型固体圧式装置を使用し、蛇紋岩試料に水を加えて実際のプレート境界深部の環境が再現された。また、加水量を系統的に変化させて流体圧の制御にも成功。その結果、流体圧の増加に伴い、蛇紋岩の破壊様式が変化することが解明された。特に、非常に高い流体圧条件では、岩石全体にわたってf-fm構造が形成されることが確認されたとしている。

-

蛇紋岩中に発達するf-fm構造。(A)実験後の試料の電子顕微鏡像。(B)四国三波川帯・富郷蛇紋岩体の露頭画像。(C)f-fm構造形成時の応力場が表された図。σ1:最大主応力軸。σ3:最大主応力軸(出所:JAMSTEC Webサイト)

一方、四国の三波川帯に分布する白亜紀の地質体には、深部スロー地震発生域に相当する環境下で形成されたと考えられる「過去のプレート境界断層」が露出している。この地域に分布する蛇紋岩を対象とした詳細な地質調査からも、f-fm構造が地質学的な時間スケールで繰り返し形成されてきた痕跡が確認された。加えて、断層内の亀裂には新たな蛇紋石が析出し、隙間を埋めていることも明らかにされた。この事実について研究チームは、断層が破壊と鉱物析出を長期間にわたり繰り返してきた証拠であり、「断層バルブ挙動」の地質学的な痕跡と解釈できるとする。

今回の研究成果は、ETSの周期的発生を説明する既存の断層モデルと極めて高い整合性を示すとのこと。つまり、断層内の亀裂が蛇紋石の析出によって閉塞するまでの期間が、次の破壊(スロー地震)が発生するまでの準備期間に相当すること、亀裂の閉塞に伴って再び流体圧が上昇し、臨界点に達することで次の破壊が引き起こされる可能性が示唆されるとしている。

-

ETSの発生機構の模式図。(A)温かい沈み込み帯の断面図(上段)と、プレート境界に沿った有効法線応力(σneff)変化(下段)。(B)蛇紋岩からなるプレート境界断層帯に発達するf-fm構造が表された図。図A中の黒四角の範囲に対応。(C)ETSの発生サイクルに対応した剪断応力(τ)、透水率(K)、流体圧(Pf)の時間変化。(D)ETSの発生サイクルを通じて起こる蛇紋岩の破壊・鉱物析出プロセスが表された図。σ1:最大主応力軸。σ3:最大主応力軸(出所:JAMSTEC Webサイト)

研究チームは今後の研究課題として、蛇紋石の析出速度に関するより詳細な実験を行い、実験結果が実際のETSの周期(数か月から数年)を合理的に説明できるのかを明確にする必要性を指摘する。また、この破壊現象がスロー地震特有の低周波成分が卓越する地震波を発生させるのかどうかについても、実験的に検証していく方針を示した。そして今後これらの研究が進展することにより、スロー地震の発生メカニズムの本質的な理解が深まり、ひいては地震防災や予測の精度向上にも貢献することが期待されるとしている。