東京大学と国立天文台は、くじら座の方向の約108億年前の宇宙に、約4,000万光年という従来にないコンパクトな範囲に11個のクェーサーが密集し、いっせいに輝く構造を発見したと6月3日に共同発表した。

-

今回の研究で発見されたクェーサーの集団。背景画像は、HSCで撮影されたもの。赤色の影はクエーサーの密度を、青色の影は周囲に分布する数百個の銀河の密度を表す。小さな白枠はクエーサーの位置を、拡大枠はそれぞれのズーム画像を示している

(C)国立天文台/SDSS; Liang et al.

(出所:東大メディア用配付資料)

同成果は、国立天文台 ハワイ観測所のリャン・ヨンミン特任研究員、東大 宇宙線研究所(ICRR) 宇宙基礎物理学研究部門の大内正己教授(国立天文台 科学研究部兼務)らが主導する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」電子版に6月6日に公開の予定。

超大質量ブラックホール(SMBH)が周囲のガスや物質を活発に取り込み、莫大なエネルギーを放つことで明るく輝く銀河の中心部は「活動銀河核」と呼ばれる。その明るさが、母銀河全体の星を足し合わせたよりも明るい場合がクェーサーだ。クェーサーの活動最盛期は初期宇宙で、当時の宇宙は現在よりもずっと小さかった。しかし、それでもクェーサー同士の間隔は広く、通常は数億光年も離れてまばらに散在していた。

そうした中で研究チームが、史上最大級の観測プロジェクトとして知られる、全天の4分の1をカバーした「スローン・デジタル・スカイ・サーベイ」(SDSS)のデータの中から発見したのが、わずか4,000万光年ほどの範囲に11個のクェーサーが密集する、宇宙規模では極めてコンパクトといえる構造だった。これまで、これほど極端に密集した例はなく、もし偶然だとした場合、その確率は10^64(1不可思議)分の1未満と、ほぼゼロに等しい。

-

今回の研究で発見されたクエーサーの集団(オレンジのバー)と、他の領域(黒い点)のクエーサーの数を比較したグラフ。比較には、SDSSのデータが用いられた。青い破線とその周囲の色のついた帯は、SDSSの観測領域における平均値と、その1シグマ(標準偏差)内のばらつきを表す。黒点は、重なりを避けるために位置がわずかにずらされている。今回発見された構造は、これまでに発見された中で最も高密度にクエーサーが集中している

(C)SDSS; Y. Liang et al.

(出所:東大メディア用配付資料)

そこで研究チームは今回、さらなる詳細な調査のため、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam」(HSC)を用いた追観測を実施することにした。

HSCは、この集団を取り巻く1億5,000万光年におよぶ広大な領域を一度に捉える超広視野と、すばる望遠鏡の8.2m主鏡ならではの高感度を兼ね備える。観測の結果、クェーサー構造の周囲に存在する数百個の若い銀河が検出された。

一般に、SMBHは銀河が密集した領域で活発になると考えられている。こうした環境では、銀河同士の振る舞いは、混雑した人混みの中ですれ違う人々のように例えられる。頻繁に相互作用を起こし、重力で引き寄せ合い、衝突・合体が生じる。その結果、ガスや物質が渦を巻くように銀河中心へと流れ込み、SMBHの成長を促し、明るく輝くクェーサーへと変貌させるのである。

ところが、すばる望遠鏡による観測では予想外の結果が示された。クェーサーは銀河集団の中ではなく、そこから約2,500万光年も離れた場所に存在することが判明したのだ。この発見は、SMBHがどこでどのように成長するのか、従来の理解に対する見直しを迫るものだという。

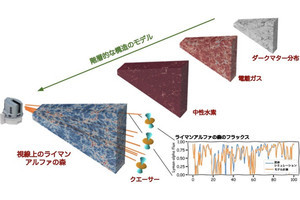

この特異な構造をさらに詳しく調べるため、研究チームは銀河間に広がるガスの三次元分布を描くことにした。その結果、クェーサーは、ガスが最も密集した領域にも、逆に最も希薄な領域にも存在せず、中性ガスと電離ガスの境界に位置していることが明らかにされた。「宇宙の状態が変わる縁」に沿って分布していたのだ。

この構造が示すのは、宇宙の大規模構造における遷移的な領域を反映する可能性があるという点だ。たとえば、2つの成長中の銀河団が、宇宙の構造に沿って重力的に引き合いながら形成されつつある場所の可能性も考えられるという。

今回発見されたクェーサーの大集団は、成熟した構造ではなく、SMBH、銀河、そして銀河間ガスが共に進化しつつある過渡的な段階が示唆されるとする。その配置は、構造形成の進行とクェーサー活動によるフィードバックの両方によって形作られた、ダイナミックな環境の可能性があるとした。このような極めて多数のクェーサーが集中し、かつ宇宙構造の境界という特徴的な位置関係にあることから、今回の構造は「宇宙のヒマラヤ」と命名された。

-

今回発見されたクエーサーの巨大集団は、宇宙のヒマラヤと命名された。黄色のX印はクエーサーの位置、黒の等高線は銀河の密度。背景の色は中性水素ガスの密度を表し、赤いほど密度が高く、青いほど密度が低い(電離ガスが豊富)。つまり、左側の銀河集団には中性ガスが、右側の銀河集団の周囲には電離ガスが集中している。灰色の領域は、画像のモザイク処理が不完全だったり、手前の明るい星の光の影響でデータとして使えなかったりするためにマスクされた部分。下の画像は、構造名の由来となったヒマラヤ山脈周辺の衛星画像

(C) 国立天文台 / SDSS Liang et al.;

背景画像 (C)Google, Image Landsat / Copernicus

(出所:東大 ICRR Webサイト)

複数のクェーサーが、宇宙の状態が変わる縁に沿って分布していた事実は、クェーサーの強い光が周囲のガスの状態を変化させる一方で、形成途中の巨大構造、たとえば、銀河団の種をトレースしている可能性が示されているとする。

また今回発見されたクェーサーの集団は、全宇宙の中でも特別な場所である可能性、あるいは活発なSMBHがいっせいに現れる特別な瞬間を捕らえた可能性もあるという。今回の発見は、初期宇宙で銀河団などの構造が形づくられていく過程で、SMBHがどこでどのように成長するのかという、これまでの常識に一石を投じるものとしている。