半導体分野のエンジニアをグローバルで3000人超抱えるクエスト・グローバル

シンガポールのオフショア企業QUEST GLOBAL SERVICES(クエスト・グローバル)の日本法人であるクエスト・グローバル・ジャパンは5月28日、都内で半導体製造装置業界に向けた自社の取り組みについての説明会を開催。半導体製造装置業界を取り巻く課題を含める形で、同社の概況についての説明を行った。

クエスト・グローバルはシンガポールに本社を構え、「航空宇宙・防衛」「自動車・鉄道」「エネルギー」「ハイテク・医療機器・通信」「半導体」といった各業界に向けたプロダクトエンジニアリングサービスを提供してきた。従業員は2025年3月時点で全世界で約2万1000人。全世界18か国を対象に、84のグローバル・デリバリー・センターを有し、各業界に精通したエンジニアが、設計・開発から製造、MRO(Maintenance Repair and Operations)に至るまで、顧客の製品のライフサイクル全般をサポートするビジネスを展開してきた。

このうち、半導体分野の専従エンジニアはグローバルで約2500名ほど。このほか、他業界の半導体分野を担当するエンジニアを含めると3000名超が半導体産業に関わっていることになるとする。

長年にわたって日本の半導体製造装置メーカーと協業

日本地域においては、日本国内(オンサイト)のエンジニアが500名超在籍しているほか、インドをはじめとする海外から日本での案件に従事するオフショアが1900名以上おり、約20年にわたってさまざまな産業の顧客企業とパートナーシップを構築してきた。

そうした産業分野のうち、半導体産業はトップクラスとなる国内外合わせて600名ほどの人材を擁している。内訳としては大きく半導体デバイス分野と半導体製造装置の2つに分けることができるが、製造装置については、グローバルの取り組みとなるが、世界の半導体製造装置売上高トップ10社のうち、5社とパートナーシップを構築。日本でも複数の製造装置メーカーとパートナーシップを長年にわたって構築してきたという。

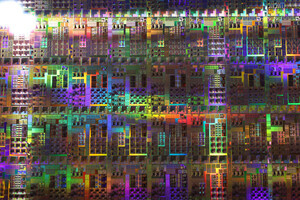

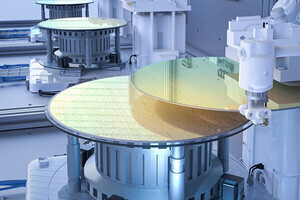

半導体製造装置メーカーとのパートナーシップとしては、コア技術となるプロセスを実施するチャンバー関連は顧客企業のエンジニアが研究や装置開発を担うが、その周辺機能・回路・機構などの開発やソフトウェアの開発などを担っているとするほか、パワー半導体やレガシーロジックを中心に根強い200mmウェハ対応製造装置のメンテナンスなども請け負っているとする。

また、マスフローやRFの制御などを行うコントローラプラットフォームを独自で開発しており、チャンバだけを開発しているようなスタートアップが装置を組む際に、そうしたハードウェアを活用する場合もあるという。

日本の半導体製造装置業界が抱える3つの課題

クエスト・グローバルでは、半導体製造装置メーカーに対して、コンセプト検証段階から、各種の規制に対する認証取得サポート、設計移管、製造支援、アフターマーケット向けサービスなど、幅広いライフサイクルに向けたサービスの提供を行ってきているが、クエスト・グローバル・ジャパン半導体部門Strategic Delivery Partnerの高木庸司氏は、現在の日本の半導体製造装置業界は3つの課題を抱えていると説明する。

1つ目は、200mmウェハに対応する古いプロセス向け半導体製造装置のメンテナンスに人手が取られて、本来、注力したい先端プロセスなどの技術開発に十分な人手を回せないこと。2つ目は、開発スピードの向上。そして3つ目は各顧客(自社工場を有する半導体デバイスメーカー)ごとに要求されるカスタマイズの複雑化と納入装置の種類の増加への対応だという。

特に1つ目の問題は、ロジック半導体では200mmから300mmへという流れが2000年代から出来上がり、シリコンのアナログ半導体/パワー半導体についてもこの10年ほどで200mmから300mmへと工場のトレンドが移りつつあったが、それでも200mmウェハ時代のレガシープロセスに対するニーズは一定量残っていることに加え、中国をはじめとするレガシープロセス製造の新興企業による工場建設、ならびにSiCの大口径化が進み200mm対応工場の新設などの需要拡大がある一方、基本的に200mmウェハ対応の製造装置はほとんど新規で作られることがなくなってきた結果、古い装置を使いまわすか、どこからか不要になった中古装置を入手して活用するといった流れになっており、そうした古い装置をメンテナンスして稼働させていくことが求められるようになっている。

長いものだと、30年以上前の装置も稼働を継続しているが、その当時に開発したエンジニアのほとんどはすでに退職もしくは引退している一方で、ソフトウェアの設計思想そのものも古く、対応できるエンジニアが限られるという問題がある。製造装置メーカーも、そうした古い装置のメンテナンスにエンジニアのリソースを割いて、新製品の開発に遅延が生じることを避けたい、といった思惑もあり、そうしたメンテナンスをソフトウェアやOSのアップグレードなどに対するリソースの確保含め、クエスト・グローバルに依頼するケースもあるという。

-

半導体業界は半世紀以上にわたって成長を続けてきた産業であり、装置や工場は逐次更新されてきたが、古い工場であっても生産すべき半導体デバイスがあれば稼働は継続してきた。そうした古い工場に導入された製造装置は、入れ替えされずに長年にわたって利用されてきたものもあり、そうした装置の稼働を継続させるためには都度都度のメンテナンスを行っていく必要があるが、そうした古い装置は規格や仕様が最近のものとは異なるため、そうした特性を理解する必要などもあるが、そうしたアフターサービスで得られる利益は装置メーカーにとってはそこまで大きくなく、本業である新品の製造装置販売に注力したいという思惑がある

また2つ目の開発速度の向上も人手不足に起因する問題だという。日本の製造装置メーカーの開発・製造拠点は地方に設置されている場合が多く、そうした地方で先端プロセスを理解するエンジニアを採用することは、ただでさえ人手不足の現在では簡単にはいかない。また、エンジニアを育成しようとしても、それなりの時間をかける必要があり、そうした不足している人材に対する支援などを同社が請け負うこともあるとする。

そして3つ目の顧客ごとのカスタマイズなどへの対応。顧客ごとに仕様が異なるため、ソフトウェアのバージョンが違っており、それぞれに対する仕様変更やバグに対応するためのリソースを確保する必要があるが、そこはレガシーの半導体製造装置のメンテナンス同様、本業のコア部分ではないため、貴重なエンジニアリングリソースをふんだんに投入することは避けたいという考えから、オフショアを活用する流れになってきているとする。

オフショアの活用でリソースをコアビジネスに集中

また、そうした製造装置メーカーが活用する国内の人材派遣会社から紹介される人材の多くは、経験の少ない若手か、引退間近のシニア層が多く、技術やノウハウを蓄積してきた30-40代を中心とするミドル層が少ないという課題もある。同社では、そうした課題に対して、インドを中心とする海外のエンジニアリングリソースを活用することで、若手、ミドル、シニアの各層をバランスよく、かつ日本語能力のある人材を取りそろえることで、対応可能であることをアピールしているという。

こうした取り組みにより、例えば国内の大手半導体製造装置メーカーでは、レガシーの200mm対応半導体製造装置のソフトウェアに対するメンテナンス業務を、クエスト・グローバルのインドのオフショアデザインセンターのリソースを活用する形で解決を図ったとする。特に、古いソースコードに対する設計資料が不足していることに加え、ソースコードの構造が継ぎ足しが続けられてきた結果、複雑化してしまい、整理が難しいという問題があり、クエスト・グローバルがアウトソースを請け負い、インドと日本のエンジニアをつなぐ、ブリッジエンジニアが介する形でそうしたソースコードに対する分析や理解などを自分たちで行い、顧客の装置メーカーのメンテナンスに対する負担を下げることを実現したとする。

また、別の半導体製造装置メーカーでは、地方での高度なスキルを持つ人材の確保が難しいという状況を踏まえ、クエスト・グローバルにアウトソースすることで、ローカルのエンジニアとグローバルのエンジニアが協調して顧客の課題解決を図る「ローカル・グローバル・モデル」により、ファームウェハや組み込みソフト、ツールコントロールソフト、FAモジュールなどをの開発を請け負うことで、新装置の市場投入までの期間を計画比で30%短縮することに成功したとする。

半導体製造装置メーカーがグローバルで戦っていくために必要となるオフショアの活用

同氏は、日本の半導体製造装置業界は人材不足であることは事実だが、その不足を充当するために、ほかの業界のエンジニアなどに興味を持ってもらう必要があるとしており、人材募集を積極的に行っていくとしている。また、クエスト・グローバル・ジャパン代表取締役社長の貫名聡氏は、「ローカル・グローバル・モデルを提唱し、ローカルにブリッジエンジニアをしっかりと置いて、顧客とオフショアのエンジニアの橋渡しをしっかりとやろうと一般的には言われるが、実態としてはローカルでの派遣メインであったり、グローバルのオフショアメインに偏っていたりすることも多い。要求する仕様をしっかりと明確化して、オフショア先にそれを提出できれば良いが、日本の企業の多くは、そこが難しく、ローカルにおけるブリッジエンジニアの重要性が増していくこととなる」と海外のエンジニアたちと日本国内の顧客の間を取り持つブリッジエンジニアの重要性を強調。「ブリッジエンジニアがボトルネックになることが多いのて、日本に来たいと言っているインドの人を日本語教育を行うなどして、来日させるといったことを推進したい」とするほか、そうしたブリッジエンジニアはシステム開発の業界などには相応の数が居ることから、そういう人たちに興味を持ってもらう取り組みも必要との考えを示す。

さらに、「日本の派遣の現状は、そのエンジニアがバイリンガルであろうが、ブリッジエンジニアであろうが、単価が変わることが基本的にはない。そうした状況を変えるようなブランディングをしていく必要がある。ブリッジエンジニアの価値を認めてもらって、ブリッジエンジニアになりたいと思ってもらう必要があるためには、そうした技能の見える化が重要。顧客の事業の成長や要求を満たすためには、どういったレベルのエンジニアがどの程度、いつまでに用意する必要があるのか、といったことに対応できるプログラム策定の推進や、リブランディングによる価値の向上なども必要になってくる」(同)とし、グローバルで戦う半導体産業全体としての人材活用戦略の変革に向けた呼びかけも行っていきたいとしている。