シンガポールのオフショア企業QUEST GLOBAL SERVICESの日本法人であるクエスト・グローバル・ジャパンは10月25日、都内で半導体回路設計に関する自社の取り組みについての説明会を開催。日本の半導体産業強化支援策を含めた事業の概況についての説明を行った。

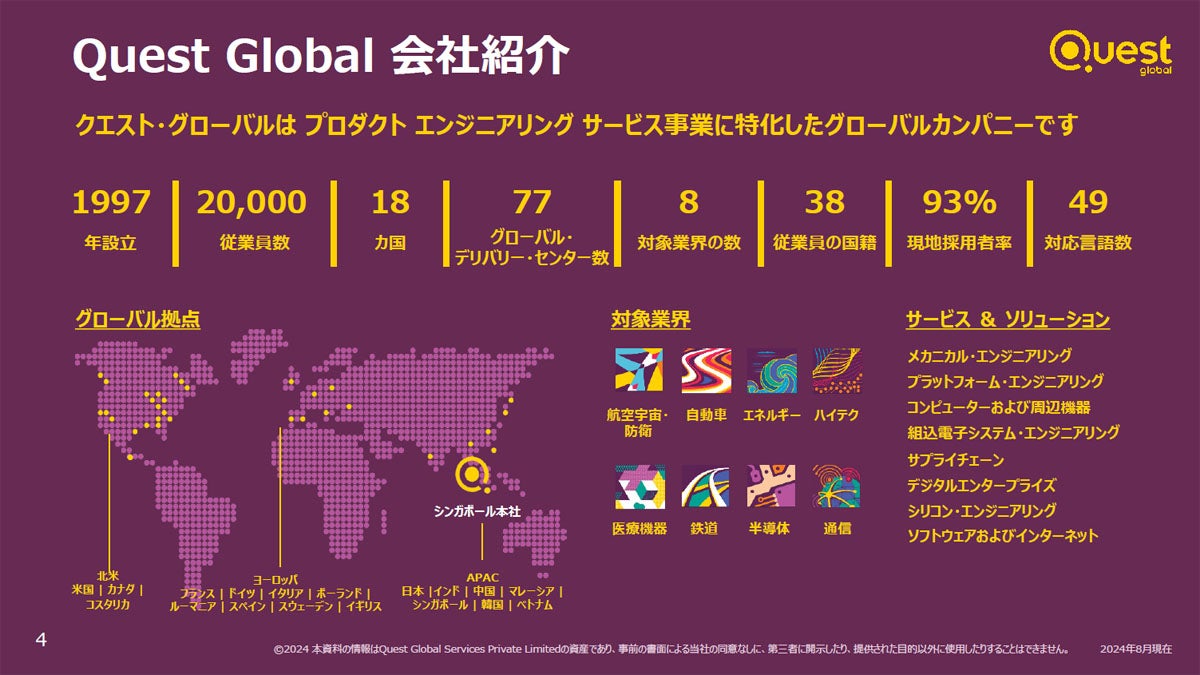

クエスト・グローバルはシンガポールに本社を構え、「航空宇宙・防衛」「自動車」「エネルギー」「ハイテク」「医療機器」「鉄道」「半導体」「通信」という8つの業界を中心にプロダクトエンジニアリングサービスを提供してきた。従業員は全世界で約2万人。全世界18か国を対象に、77のグローバル・デリバリー・センターを有し、各業界に精通したエンジニアが、設計・開発から製造、MRO(Maintenance Repair and Operations)に至るまで、顧客の製品のライフサイクル全般をサポートするビジネスを展開してきた。

このうち、半導体分野の専従エンジニアは約2000名超。これは半導体回路設計と半導体製造装置開発の両方を合計した数だが、そのほか、自動車や通信など、ASICを活用する産業分野にも半導体設計に従事するエンジニアがおり、全体で3000名以上が関わっているという。

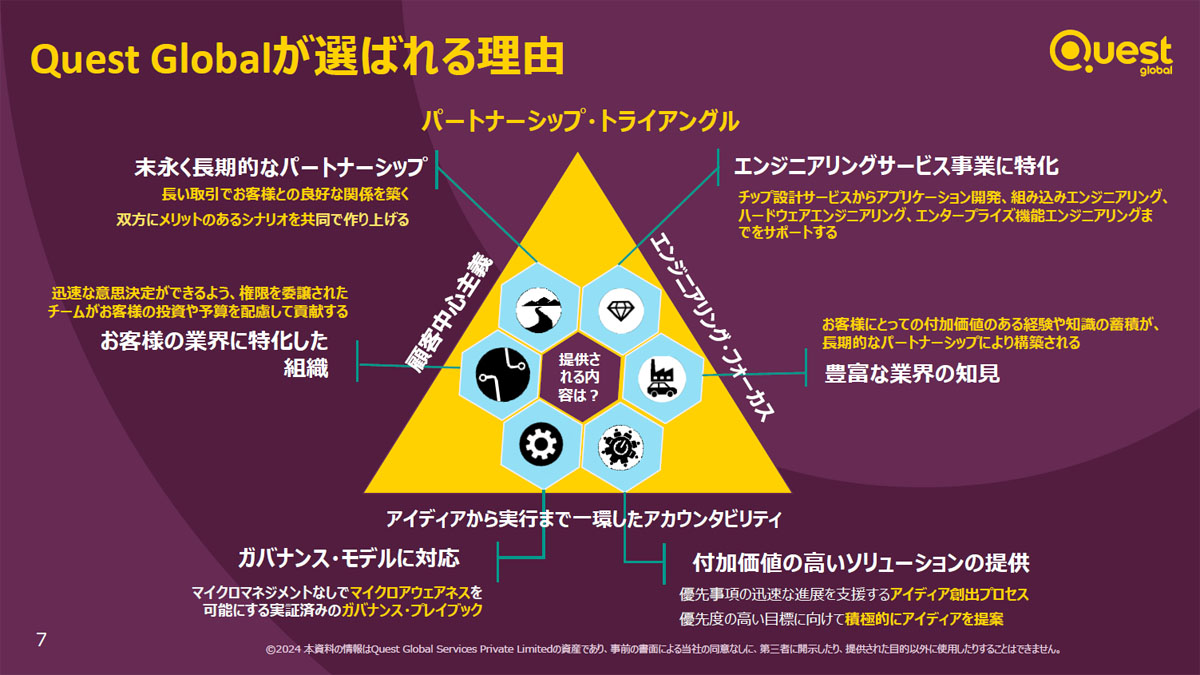

また、同社の特長として、1つの顧客と長く深い付き合いをすることが多く、同社の80%以上の顧客が10年以上のパートナーシップを構築してきた関係性で、同社としても「業界ごとに重要顧客である2-3社にフォーカスし、そこに注力できるチームを構成し、深く長くリレーションできる体制を構築している」(クエスト・グローバル・ジャパン社長の貫名聡氏)とむやみに顧客数を増やすのではなく、1社に深く入りこんで、さまざまなビジネスをオフショアしてもらう方向性を目指していることを強調。「顧客中心主義」「エンジニアリング・フォーカス」「アイディアから実行まで一環したアカウンタビリティ」というパートナーシップトライアングルを構築し、顧客業界に特化した柔軟なエンジニアリング専従組織を提供しているとし、例えば日本ではある医療機器メーカーとの間には20年来の付き合いがあり、ハードウェアのみならず、組み込みソフトウェアやアプリケーションなどの開発を担当してきたことから、顧客の製品ロードマップも熟知しており、今後の方向性についてもクエスト・グローバル側からも提案ができるほど信頼を得ているとする。

人材派遣ではなく顧客の一部となって製品開発を支援

クエスト・グローバルの顧客との関係性は5段階で構成されるという。主なビジネスステップとしては、最下位が「人材派遣」。基本的には新規顧客に向けて実施される取り組みで、ここで信頼感を得ると、次のステップとなる「準委任・請負開発」へとステップアップ。1つの製品ラインに対し、15人ほどのオフショアプロジェクトを展開してもらい、それが成功したら横展開を図って、請負範囲の拡大を進めて行くという流れだという。

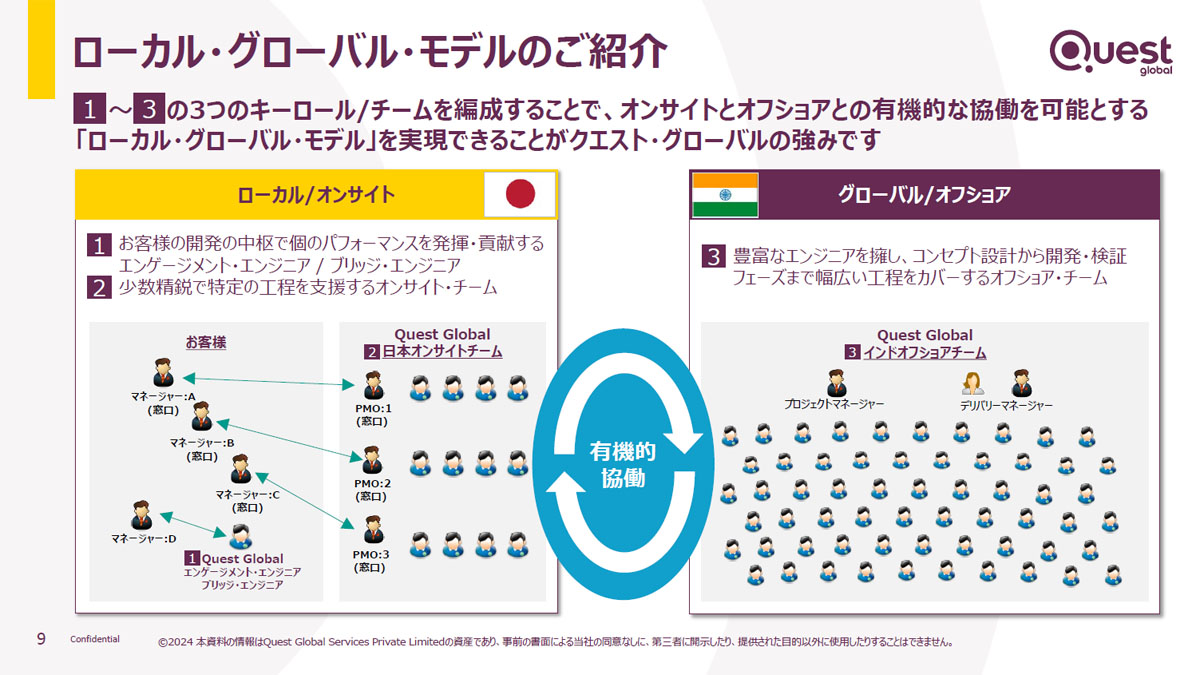

こうした大規模オフショア開発を可能とするのが、同社の「ローカル・グローバル・モデル」だという。例えば、日本人エンジニアの数は決して潤沢であるとは言えない。そのため、日本に限らず、グローバルのタレントを活用して開発する必要があるというのが同社の考え方で、例えば日本ローカルでの開発チームに加え、インドの大学で日本語教育を受けた人材を集めたインドオフショアチームを用意。そうしたインドのエンジニアとの間に介在し、顧客の要望などをかみ砕いて彼らに伝えるブリッジ・エンジニアリングなどをそろえることで、有機的にローカルとグローバルを協働させることで、大規模開発にも対応を図っているとする。

不足する半導体回路設計人材

同社では世界的な半導体産業の活性化に伴い、現在抱えている3000人を超すプロフェッショナルでも人材不足を感じているとし、4年で6000人のエンジニアを育成することを掲げるほどのバックログがすでにあるという。また、人材不足への対応策の一環としてM&Aも積極的に推し進めており、半導体領域だけでもすでに3社を買収済み。コンピテンシーの強化を進めることで、中期的な視点で半導体業界ナンバーワンのエンジニアリング企業を目指すとしている。

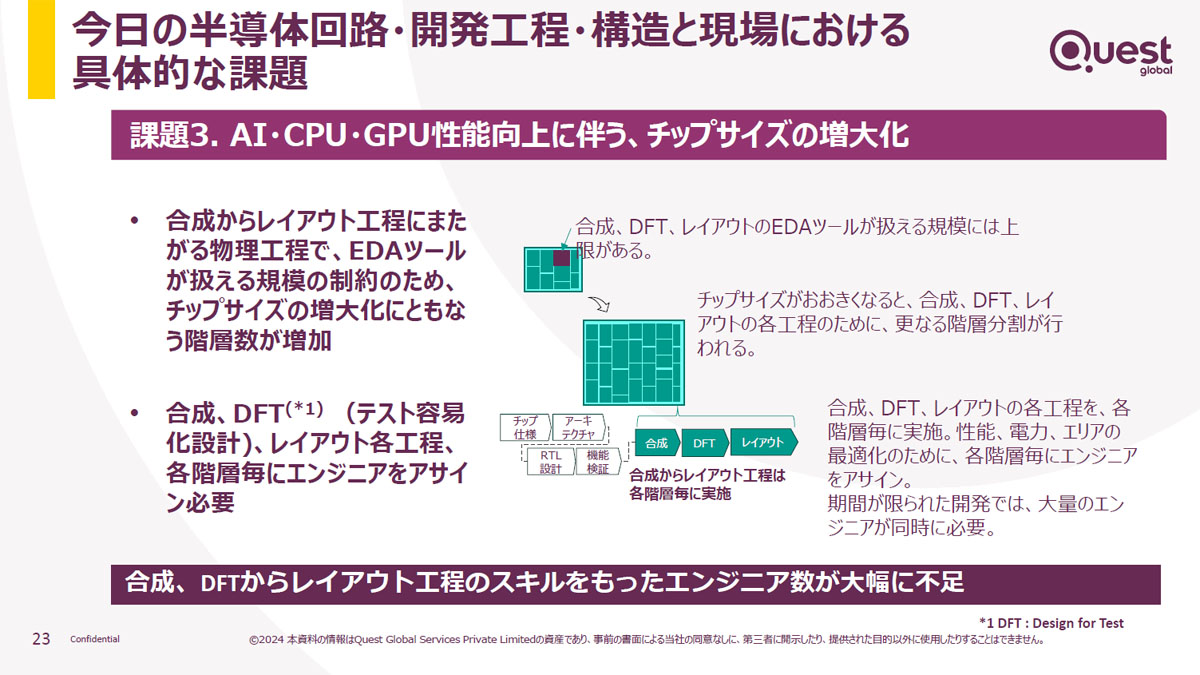

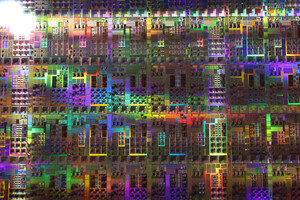

半導体業界で人材が不足していると言われている理由の1つとして、対象とする産業のバリューチェーンが長いことが挙げられる。半導体回路設計1つとっても、チップの仕様策定から、アーキテクチャ構築、RTL、機能検証、DFT(Design for Test)、合成、配置配線、物理検証、アナログ設計、アナログレイアウト、シリコンデバッグ、そしてチップ上で動作する組み込みソフトウェアやデジタルソリューションなど、非常に幅が広い。システム分野まで広げれば、OS/RTOSやシステム基板などの対応も必要になってくる。

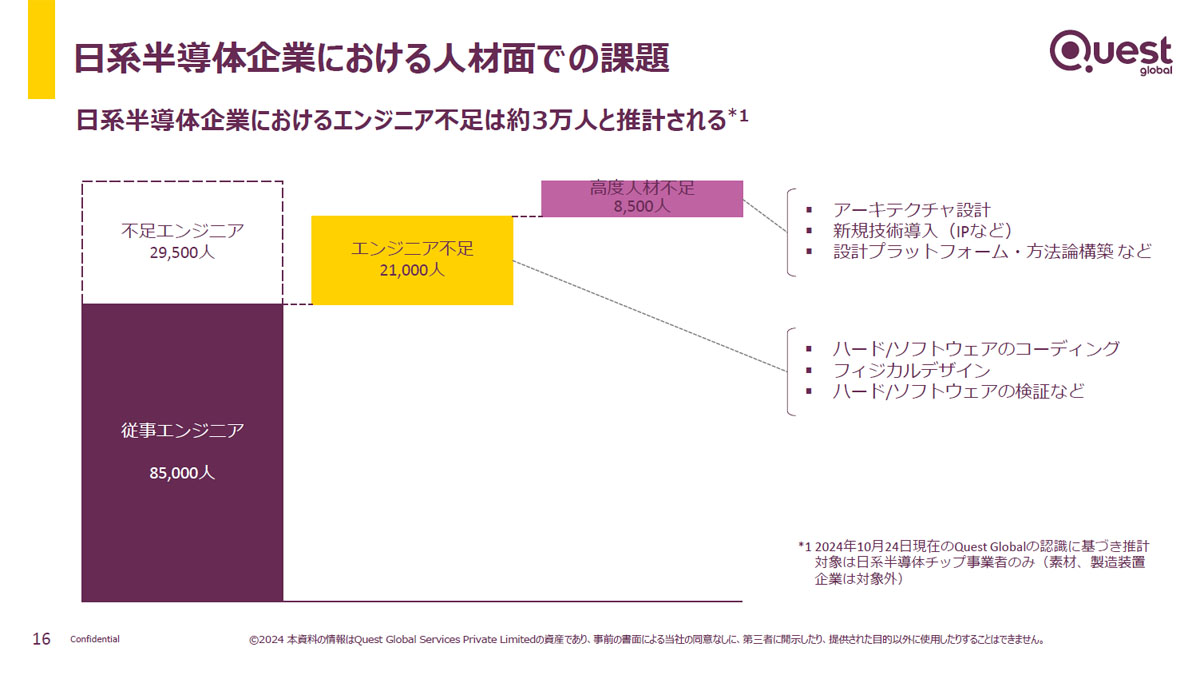

このため、洋の東西を問わずに半導体エンジニア不足が危惧されるようになっており、日本でも例外ではないという。同社の推計に基づけば、日系の半導体チップ事業者にて半導体回路設計に従事するエンジニア数は約8万5000人ほどだが、実際にはアーキテクチャ設計などの高度人材8500人を含む合計2万9500人ほどのエンジニアが不足しているとみられるという。

人材が不足すれば当然、製品開発は難しくなっていく。そうした状況下にあり、その人材不足をどうやって解消していくかの視点を持ち、持続可能なソリューションを提供していくことをミッションとして、日本の半導体設計業界に貢献していくことが同社の目標だとする。

グローバルでのコミュニケーションまで含めて顧客の半導体設計を支援

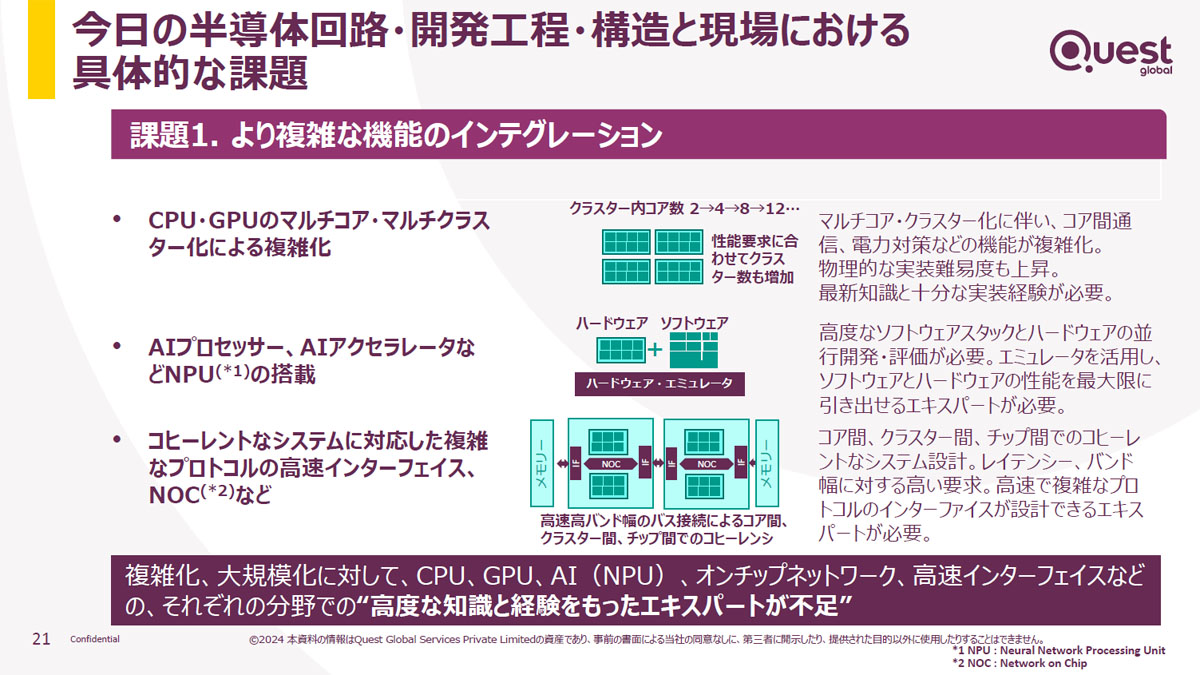

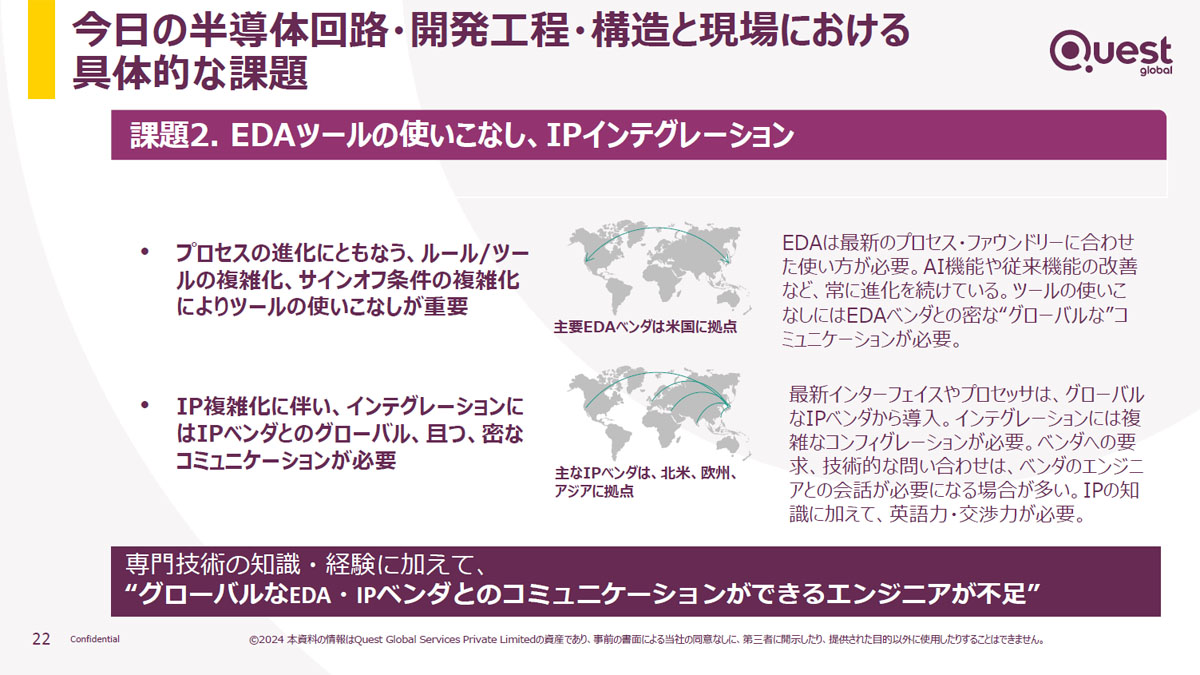

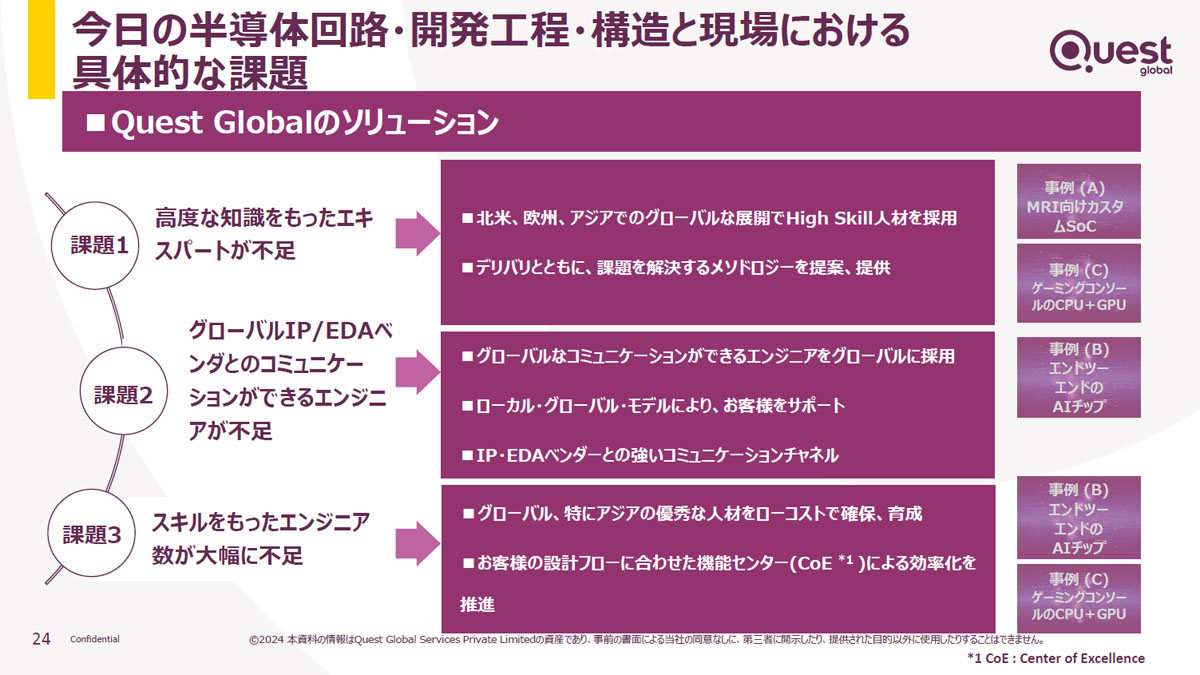

特に近年のチップレットの登場や、機能の複雑化ニーズなどを背景に、同社では半導体回路・開発工程・構造と現場における具体的な課題としては以下の3つが挙げられるとする・

- より複雑な機能のインテグレーション

- EDAツールの使いこなし、IPインテグレーション

- AI・CPU・GPU性能向上に伴うチップサイズの増大化

複雑な機能というのは、1チップ上に搭載されるCPU、GPUのマルチコア化・マルチクラスタ化が劇的に進んでいること。電力を抑えながら、性能を引き出す必要があるが、日本では最新のCPUアーキテクチャを最先端で実装できるエンジニアが不足しているという。

特にAIプロセッサやAIアクセラレータといったものも登場するようになり、それがほとんどの製品に搭載されることが求められるようになってきた。いわゆるNPUの場合、回路構成はシンプルなものが多いが、AI活用のためのソフトウェアスタックが複雑で、ハードとソフトを組み合わせた開発が必要で、かつAIネットワークの知識なども求められる。こうした知識を1人で賄える人材は少数であり、チームをマネジメントしてニーズを満たしていく必要があるが、そうした人材はなかなか見つからないという。

EDAもファウンドリごと、プロセスごとに用意され、さらにプロセスの微細化に伴って設計ルールのシビアさが増している。こうしたさまざまな特性やルールを理解しなければ、デバイスが出来上がっても仕様通りの性能がでないといった問題もあるし、EDA大手3社(Synopsys、Cadence Design Systems、Siemens EDA)の提供する新機能にいち早く対応しようとすれば、各ベンダのそれなりのリーダーと対話を進める必要があるが、日本でそうしたグローバルを相手にやり取りをできる人物が不足しているともする。IPについても、基本的にはArmを筆頭に海外ベンダが中心であり、そうしたパートナーと連携をとりつつ開発する必要があり、CPUやEDAの専門知識はもとより、そうしたグローバルパートナーとのコミュニケーションによるチューニングの実現などが求められているともする。

こうした現状に対し、同社は例えば北米のハイスキル人材を活用することで、メソドロジや手法といった設計のやり方そのものを作って顧客に提供することで、顧客の作業をやりやすくするといったサポートや、インドを中心とするエンジニアとの橋渡しや、IP/EDAベンダとのコミュニケーションなどをグローバルでサポートするなど、必要な時に必要なだけの人材を供給できるグローバルな体制を構築しているとする。

日本市場での半導体設計エンジニアの数を2030年までに2000人規模の拡大

同社ではグローバル人材マーケットから、顧客のニーズにマッチしたスキルを有するエンジニアリングをローカル・グローバルモデルに基づく形で日本の顧客に提供していくことを推進していくとしているほか、それを踏まえた顧客ごとの戦略・ニーズを対話を通じて問題点を洗い出し、解決できるアウトソーシングサービスの提供を図っていくことで、同社の中で閉じた形で一部ではなく開発の全部を請け負うことを目指していくとする。

ただし、日本ではすでに4社の半導体チップベンダとオフショア契約を締結済みで、当面はそこにフォーカスしていくとする。

また、日本人が半導体回路設計エンジニアとして活躍することを目指す、現在の日本法人450人の体制を2030年までに2000人に増やそうという目標を掲げており、顧客向けサービスの向上と並行して人材育成にも注力していくとする。さらに、そうした取り組みを通じて、日本の社会そのものにエコシステムを拡大し、プレゼンスを高めて行きたいとしており、そうしたプレゼンスの向上の先には、政府に向けた半導体回路設計人材の育成に向けた提案なども見えてくるとし、将来的にはそうしたエンジニア育成も視野に入れていきたいとしている。

「日本のエンジニアは技術的に優秀だが、コミュニケーションが弱い。グローバルでの英語の会話が弱く、プッシュができない。それが世界で活躍している人たちと比べて、実際の企業競争力の差として出てきていると思っている。日本の企業のために、そうした人たちを活用ができるようにしていかないといけない」とのことで、コミュニケーショントレーニングを含め、ブリッジをするということはないかをきっちりと定義し、それらを認証する制度などの構築も目指していき、半導体回路設計人材という価値そのものがハイスキルな人たちであるということのアピールにもつなげていきたいとしている。